국내 사모펀드 시장이 고사 위기로 내몰리고 있다.

라임과 옵티머스 등 잇단 사모펀드 사태 이후 은행을 비롯한 수탁사에 사모펀드 감시와 감독 의무를 부과하는 등 책임이 커지자 수탁사들이 집단적으로 수탁 거부에 나서고 있어서다.

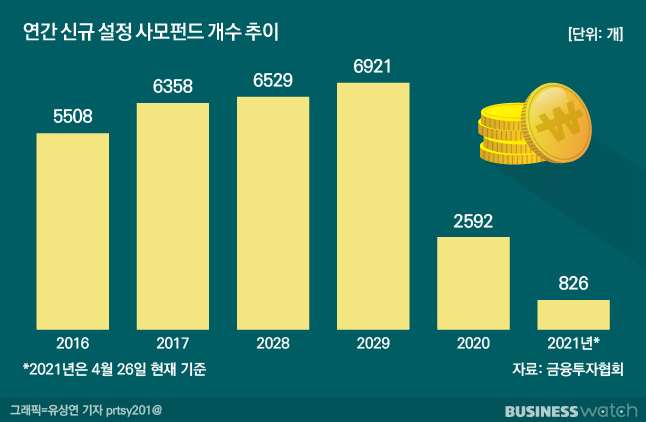

◇ 사모사태 이후 신규 펀드수 60% 급감

28일 금융투자협회에 따르면 올해 들어 지난 26일까지 새롭게 설정된 사모펀드 개수는 826개로 나타났다. 월평균 약 206개 수준으로, 500여개를 넘나들던 2016~2019년과 비교하면 반 토막에도 채 못 미친다.

신규 사모펀드 수는 5년 전인 2016년 5000개에 머무르다가 2017년을 기점으로 6000개를 넘어서며 급격한 성장가도를 달렸다. 그러다가 2019년은 사모펀드의 전성기이자 몰락기의 시초가 됐다.

신규 설정 사모펀드 수는 7000개에 육박했지만, 같은 해 하반기 라임펀드 사태가 터지면서 신뢰도가 급격히 추락했다. 지난해 신규 설정 사모펀드 개수는 2592개로 전년 대비 3분의 1토막이 났다.

◇ 수익은 적고 부담은 커…"수탁할 이유 없다"

신규 설정 사모펀드의 급감은 라임·옵티머스 사태로 촉발된 투자심리 위축의 영향도 있지만 수탁사들의 사모펀드 수탁 거부 여파가 더 크다.

최근 은행을 필두로 한 사모펀드 수탁사들은 펀드 수탁을 극도로 꺼리고 있다. 실제 최근 금투협이 250여개 운용사를 대상으로 진행한 '펀드 수탁 거부 관련 사례 조사'에 따르면 응답자의 20%(51곳)가 '사모펀드 신규 설정에 있어 한 번 이상 수탁 계약이 거부됐다'고 응답했다.

수익은 적은 반면 펀드 사고 발생 시 책임 부담이 커진 탓이다. 대규모 사모펀드 사고가 연이어 발생하자 금융당국은 지난해 7월 말부터 사모펀드 수탁사에 운용사의 위법·부당행위 감시 책임을 부여했다.

이에 따라 수탁사는 매월 1회 이상 사모펀드 운용사와 펀드 재산 목록 등 펀드의 자산보유 내역(편입자산의 종목명 포함)을 비교해 이상 유무를 점검한 뒤 증빙자료를 보관해야 하고, 특이사항 발견 시 즉시 판매사에 알린 뒤 금감원에도 보고해야 한다.

책임은 커진 데 반해 수탁사가 취할 수 있는 수수료는 미미하다. 수탁 수수료는 5bp~7bp(0.05%~0.07%) 선으로 수탁사 책임 강화 이전(2bp~4bp)보다는 높아졌지만 여전히 낮은 수준이다. 통상 사모펀드는 초기 설정액이 100억원을 밑도는 상품의 비중이 가장 큰데, 만일 수탁사가 100억원 규모의 사모펀드 수탁을 맡았더라도 연간 최대 수수료 수익은 700만원에 불과하다.

한 수탁사 관계자는 "최근 발생하는 수탁 거부 대란의 이유는 매우 단순하다"라며 "수탁사들로선 얼마 안 되는 수수료 수익을 벌자고 리스크를 짊어질 이유가 없다"라고 말했다.

자산운용업계는 금융당국이 나서 적절한 해결책을 제시하기를 바라고 있다. 묻지마식 수탁 거부나 과도한 수수료 요구로 전문사모업계가 고사 위기에 놓였다는 의견이다.

한 전문 사모 운용사 대표는 "일부 수탁사가 수탁 거절의 우회적 표현으로 수수료를 10배까지 뻥튀기하는 등 사모업계가 심각한 위기에 처한 상황"이라며 "금융당국에서 제대로 된 가이드라인이나 대책을 마련해야 한다"라고 말했다.