KT가 중국과 일본 아시아 지역을 비롯해 우즈베키스탄과 르완다 등 제3세계 통신 시장을 개척하기 위해 활발하게 보폭을 넓혔으나 대부분 이렇다할 성과를 내지 못하고 있다. 전임 이석채 회장 시절 야심차게 추진했던 해외 사업이 대체로 고만고만한 성과에 그치거나 적자를 내고 있다.

다만 이들 국가에서 벌어들이는 수익이 한화로 바뀌는 과정에서 일부 업체는 환차손을 입는다거나, 본연의 영업활동 외에서 생기는 채권에 대한 이자비용 등이 반영되면서 영업손실 보다 순손실 규모가 커진 것이라는게 회사측 설명이다.

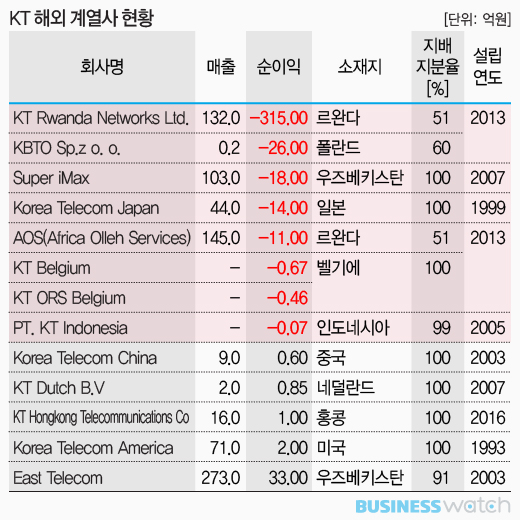

6일 KT에 따르면 르완다 법인인 'KT 르완다 네트워크'는 지난해 연간 315억원의 순손실을 내면서 전년 287억원의 순손실보다 적자폭이 확대됐다. 이 기간 매출은 132억원으로 전년(57억원)보다 두 배 이상 늘긴 했으나 매출 규모가 순손실에 한참 못 미칠 정도로 부진했다.

이로써 KT가 지난 2013년 아프리카 통신망 구축 사업을 위해 르완다 정부와 조인트벤처(JV) 형태로 현지 법인(KT 지분율 51%)을 설립한 첫해 9억원의 순손실을 기록한 이후 4년 연속(-9억 → -190억 → -287억 → -315억) 순손실이 이어졌다. 적자 규모는 매년 늘어나는 추세다.

르완다 정부와 합작으로 2013년 12월에 추가로 설립한 '아프리카 올레 서비스(AOS)'란 법인 역시 지난해 11억원의 순손실을 내면서 전년 9억원의 순손실에서 적자폭이 늘었다. 이 회사는 첫해 17억원의 순손실을 낸 이후 3년째 적자 행진이다. 르완다의 시스템통합(SI) 및 네트워크통합(NI) 시장 진출을 위해 설립했으나 경영 실적은 갈수록 악화하고 있다.

KT는 지난 1990년대 미국을 비롯해 일본에 현지 투자 및 창구 업무를 맡을 법인을 설립했으며 2000년대 들어서도 중국과 네덜란드, 우즈베키스탄, 인도네시아로 영역을 확장시켜 나갔다.

황창규 회장 전임인 이석채 회장 재임 시기(2009년~2013년)를 전후해 르완다와 벨기에, 폴란드로 통신 영토를 확대하면서 해외 사업에 가속을 붙였으나 뚜렷한 재무 성과를 내는 곳은 찾아보기 힘들다.

가까운 일본 법인만 해도 지난해 14억원의 순손실을 내면서 전년 2억원의 순손실에 이어 적자폭이 확대됐으며, 우즈베키스탄 자회사이자 휴대인터넷 '와이맥스' 서비스 제공업체인 Super iMax도 지난해 18억원의 순손실로 전년에 이어 적자가 이어졌다.

KT가 해외 투자사업 목적으로 지난 2013년 설립한 벨기에 법인 두 곳(KT Belgium, KT ORS Belgium)은 별다른 사업 활동이 없어 현재까지 순손실만 내고 있다. 2005년에 설립한 인도네시아 법인 역시 매출이 발생하지 않고 최근 2년 연속 적자가 이어졌다.

KT는 작년말 기준으로 국내외 종속기업 수가 총 56개. 이 가운데 해외 기업은 지난해 신규설립한 홍콩 법인(KT Hongkong Telecommunications)을 포함해 14곳으로 전체의 25%를 차지하는 적지 않은 수준이다.

그럼에도 해외 사업 성과는 내놓을 만한 수준이 아니다. 작년 1~3분기 누적으로 해외 매출은 689억원. 이 기간 KT 전체 연결 매출(16조7226억원)에서 해외 매출이 차지하는 비중은 0.4%에 그친다. 2015년에도 해외 매출(711억원)이 전체 매출(22조2812억원)에서 차지하는 비중은 0.3%로 의미있는 규모가 아니었다.