"종이봉투로 드릴까요?" "아뇨 비닐봉지 주세요" 지난 24일 오후 서울 서대문구 신촌동의 한 편의점. 점원이 손님에게 친환경 봉투 사용을 권했지만 거절당했다. 점원은 결국 봉지값 100원을 받고 콜라콜라 1.5ℓ, 휴지 한 롤, 과자 두 개를 봉지에 담아줬다. 점원은 "비닐봉지 사용이 금지된 건 알지만 아직 계도기간 아니냐"며 "손님이 달라는데 주지 않을 수 없다"고 했다.

일회용품 규제 확대가 본격 시행된 24일. 현장은 혼란에 빠진 모습이었다. 환경부가 당초 예고와 달리 이달 1일 갑작스럽게 1년간 '계도 기간'을 부과하기로 하면서다. 규제가 시행됐지만 사실상 단속과 과태료 부과는 없는 셈이다. 이 때문에 계도기간 규제를 지켜야 하는지 의문을 갖는 자영업자도 많았다. 이날 오후 기자가 방문한 인근 편의점 10곳 중 8곳은 비닐봉지를 팔았다.

첫날부터 '우왕좌왕'

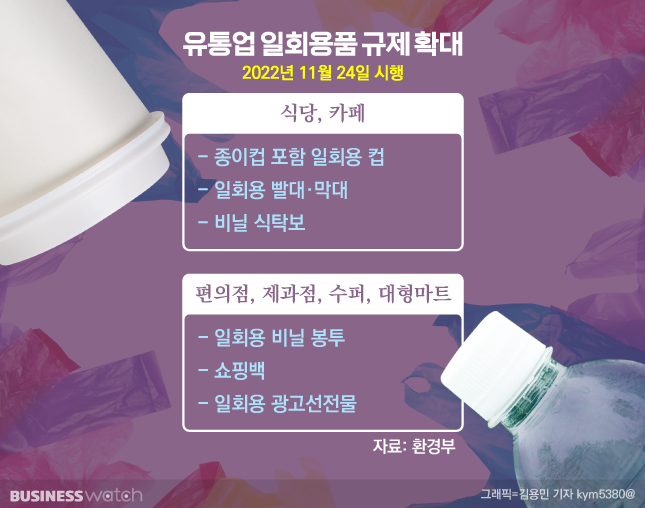

28일 환경부에 따르면 앞으로 편의점에서 비닐봉지 판매가 중단된다. 여기에는 생분해성 비닐봉지도 포함된다. 앞으로는 다회용 장바구니를 지참하거나, 종량제봉투 종이봉투를 구매해야 한다. 카페, 식당에서는 종이컵과 플라스틱 빨대 등 일회용품의 사용이 금지된다. 이는 지난해 12월 31일 개정, 공표된 '자원의 절약과 재활용 촉진에 관란 법률' 규칙의 첫 시행이다.

규제가 본격 시행됐지만 일회용품 사용은 여전히 제각각이었다. 스타벅스, 투썸플레이스, 이디야 등 대형 프랜차이즈 카페는 이미 일회용품 규제 준비를 마친 모습이었다. 매장 내 다회용컵과 종이 빨대를 사용하고 있었다. 한 프렌차이즈 카페 아르바이트생 A씨는 "다회용컵은 이미 예전부터 계속 사용해 왔고, 지난주부터 플라스틱 대신 종이 빨대를 사용하고 있다"고 했다.

반면 규모가 작은 프랜차이즈나 개인카페는 여전히 플라스틱을 사용했다. 마포구 연남동에서 개인 카페를 열고 있는 B씨는 "아직 플라스틱 빨대 재고가 많은데 모두 버릴 수는 없지 않느냐"면서 "과태료 부과가 아직 없으니 당장 바꿀 필요는 없다고 느낀다"고 했다. 그는 "당장 다회용컵을 쓰려면 종업원도 더 뽑아야 하는데 현실적으로 힘든 것이 많다"고 호소했다.

편의점주들도 곤혹스럽기는 마찬가지다. 환경부는 애초 비닐봉지 사용을 전면 금지했다. 하지만 이번에 1년의 계도기간을 두면서 생분해 비닐봉지는 2024년까지 사용이 가능한 것으로 바꿨다. 소비자의 대부분은 일반 비닐봉지와 생분해 비닐봉지의 차이를 모른다. 이 때문에 생분해 비닐봉지를 도입하지 않은 편의점들은 '왜 여기선 비닐봉지를 안 파느냐'는 항의를 받기도 한다.

편의점 업계도 '한숨'

예고 없던 계도기간 도입에 편의점 본사도 혼란스럽다. 비닐봉지 발주를 원하는 점주들이 다시 늘고 있다. 앞서 편의점 업계는 비닐봉지 발주를 전면 중단했다. 하지만 계도기간이 도입되고, 생분해 비닐봉투 사용이 연장되면서 다시 부랴부랴 발주를 재개하고 있다. 편의점 CU와 GS25는 지난달 중단했던 '생분해 비닐봉지' 발주를 재개했다. 이를 두고 환경부의 '말 바꾸기'에 대한 비판이 크다.

CU와 GS25 세븐일레븐은 이미 지난해 말부터 일반 비닐봉지 대신 생분해 비닐봉지를 사용해 왔다. 이번 규정으로 바뀌는 게 크게 없는 셈이다. 이마트24는 조만간 생분해 비닐봉투를 도입한다는 계획이다. CU 관계자는 "지난 4일부터 고객, 점주의 편의를 위해 생분해 비닐 봉지 발주를 재개했다"며 "앞으로 종량제 봉투, 종이봉투와 병행해 사용할 것"이라고 밝혔다.

사실 편의점 업계의 생분해 비닐봉지 도입은 과거 환경부의 장려책에 따른 것이었다. 생분해 비닐봉지는 옥수수 전분에서 추출한 원료인 'PLA'로 만든 친환경 소재다. 환경호르몬, 중금속 등 유해 물질이 검출되지 않는 장점이 있다. 땅속 분해가 가능하다는 장점도 있다. 하지만 환경부는 생분해 비닐 처리가 어렵다는 이유로 올해 초 생분해 비닐에 대한 친환경 인증을 돌연 중단했다.

'계도' 도입한 속내

환경부의 갑작스러운 계도기간 도입을 두고 여러 분석이 나온다. 환경부는 제도 시행을 20여 일도 남겨두지 않은 시점에 이를 발표했다. 물론 표면적인 이유는 현장 부담을 줄이고 실질적인 감량 성과를 얻겠다는 것이었다. 하지만 업계에선 환경부의 '준비 부족'을 이유로 보고 있다. 기업과 소비자에게 책임을 전가해 놓고 단순 시간이 지나길 기다렸다가 뒤늦게 현실을 직시했다는 얘기다.

생분해 비닐 제조사들의 원성이 대표적인 경우다. 이들은 과거 환경부의 장려책에 따라 생분해 비닐 생산을 늘려왔다. 설비 등 장기 투자를 진행한 곳들이 많다. 하지만 환경부의 오락가락 행정으로 현재 존폐 기로에 놓였다. 정책의 희생양이 된 셈이다. 일각에선 환경부가 이런 불만을 잠재우기 위해 계도기간을 도입했다고 보는 의심도 많다. 이른바 '시간 끌기'에 나섰다는 얘기다.

사실 환경부의 정책 선회는 '생분해 비닐' 뿐만이 아니다. 환경부는 앞서 지난 6월 10일 시행 예정이었던 '일회용컵 보증금제'를 다음달로 미뤘다. 지난 4월에도 식품접객업 매장 내 일회용품 사용 제한에 계도기간을 두고는 유예 중이다. 여기에 따른 사회적 낭비도 만만치 않았다. 환경부의 모호한 정책 진행과 가이드라인이 현장의 혼란을 더 키웠다는 비판이 나오는 이유다.

환경부 관계자는 "계도기간 도입은 현장의 부담을 줄이기 위한 조치"라며 "아직 참여하지 않은 매장이 있더라도 별도 제재를 가하지 않고, 방문 계도할 계획"이라고 했다. 이어 "생분해 비닐봉지의 계도기간 연장은 환경표지 인증 마크 유효기간이 만료되는 시점을 고려했던 것"이라고 밝혔다.