저축은행들이 연체채권 매각에 제약이 많다면서 어려움을 토로했다. 부동산 시장이 얼어붙고 있는 와중에 희망가를 두고 시장과의 이견이 좁혀지지 않고 있기 때문이다. 이에 저축은행은 금융당국의 방침대로 연체채권을 발빠르게 정리하기 위해선 제도개선이 우선이라고 강조했다.

22일 오화경 저축은행중앙회장은 전날(21일) 여의도 금융투자교육원에서 기자간담회를 열고 "(연체채권) 매각을 활발하게 하고 싶어도 제약 조건이 많다"고 토로했다. 그는 "저축은행 자체도 매각 관련 노력을 해야 하지만 부동산 시장 자체가 경착륙 가능성이 높아졌다"며 "여태까지 채권이나 주식 관련 시장에 큰 변화가 생길 경우를 대비해 안정화 펀드를 만들어 연착륙을 진행해 온 것처럼 저축은행 업권에도 그런 것들이 필요하다고 당국에 부탁을 드리고 싶다"고 말했다.

금융당국이 지난해 7월 저축은행의 부실채권(NPL)을 매입할 유동화전문회사들을 선정하며 한국자산관리공사(캠코)에 국한됐던 부실채권 매각 창구를 민간으로 확대했지만 아직까지 저축은행 업권에서 매각이 단 한건도 이뤄지지 않은 것으로 나타났다. 이는 부실채권을 판매하는 저축은행 측과 이를 매입하는 유동화전문회사 간 적정한 가격을 두고 이견이 좁혀지지 않았기 때문이다. 이에 저축은행중앙회가 나서서 금융당국에 저축은행 업권의 의견을 전달한 것으로 풀이된다.

오 회장은 "예를 들어서 130원짜리라고 평가하는 담보물을 100원 정도 대출을 해줬다고 하면, 충당금을 20원 정도 쌓았을 경우 현재 장부가는 80원 정도 수준인 셈"이라면서 "현재 충당금을 더 쌓으라고 해서 30%까지 쌓는다고 하면 70원 정도에 파는 것인데 그렇게 되면 실질적으로 50% 수준의 가격으로 판매를 하게 된다"고 우려했다.

이어 "이미 시장에서는 이 가격(70원) 마저 사줄 곳이 없고 시장이 더 나빠질 것으로 예상하거나 본인들도 이익을 보려고 하기 때문에 이보다 더 낮은 가격으로 사려고 하기 때문에 시장이 제시하는 가격은 40~50원인 것"이라고 설명했다. 이 때문에 저축은행들도 판매하기를 꺼리고 있다는 것이다.

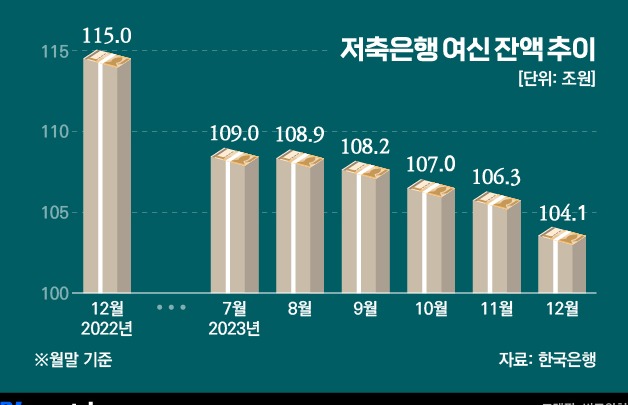

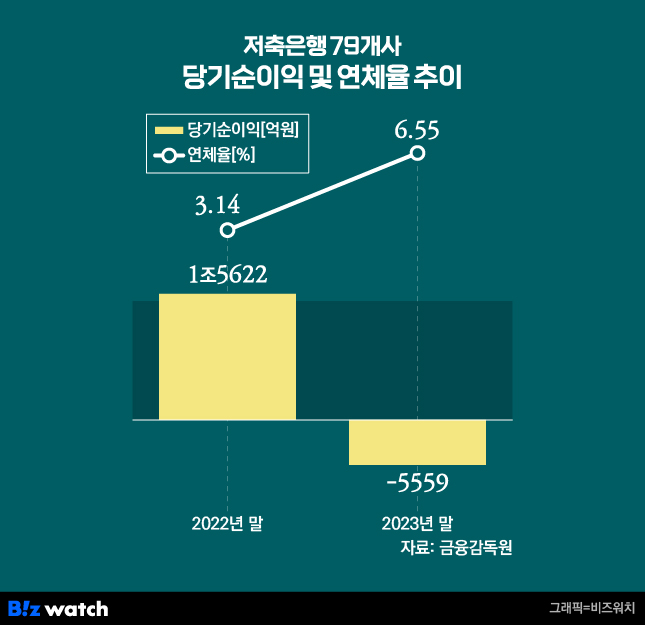

부실채권 민간 매각 제한 조치가 3년 넘게 이어지면서 저축은행들은 건전성 지표는 계속해서 악화되고 있다. 지난해 말 국내 79개 저축은행의 총여신 연체율은 6.55%로 지난해 말(3.41%)보다 3.41%포인트 증가했다. 고정이하여신비율도 같은 기간 4.08%에서 7.22%로 3.64%포인트 상승했다.

오화경 회장은 "현재 저축은행의 연체율은 가계대출보다 기업 대출에서 많이 올라갔다"며 "기업 대출 대부분이 부동산 관련 담보부 대출인데, 담보물은 매각할 경우 유동성 면에서 상당한 제약을 받는 물건인데, 현재 매각 시장이 활발하지 않다"고 지적했다. 저축은행들의 기업 대출 연체율은 2022년 말 2.90%에서 지난해 말 8.02%로 5.12%포인트 급등한 바 있다.

금융당국은 저축은행이 건전성 관리를 위해 연체채권을 보다 적극적으로 정리해야 하지만 진전이 없는 상황이라고 지적했다. 박상원 금융감독원 중소서민 부문 부원장보는 같은 날 브리핑에서 "저축은행업권이 생각하는 가격과 시장의 가격은 격차가 있어 업계에서 (매각에 대해) 적극적이지 않다"고 지적했다.

다만 저축은행업계는 현재 매각보다는 제도개선이 우선이라는 입장이다. 오 회장은 "당국에서도 경착륙을 원하지는 않을 것"이라며 "저축은행만의 문제가 아니라 모든 업권이 지금 같은 문제를 겪고 있기 때문에 지원을 통해 살아날 때는 살아나게 도와주고 구조조정을 해야 되는 상황이면 당연히 해야 된다"고 강조했다. 이어 "(당국과) 서로 협조가 잘 이뤄져 매각 등이 좀 더 속도를 낼 수 있었으면 좋겠다"고 덧붙였다.