다이소는 '불황형 소비'의 대명사로 꼽힌다. 5000원 이하의 초저가·균일가 정책이 경기 침체 속에서 빛을 발한 덕분이다. 저렴하면서도 실용성이 있는 상품들을 매달 수백개씩 출시해 선택지를 넓힌 점도 지금의 다이소를 있게 한 원동력이 됐다.

하지만 일각에서는 다이소가 계속해서 고속 성장을 이어가기에는 한계가 있다는 이야기도 나온다. 다이소에 납품하는 업체들의 원가 부담이 심화하는 데다, 점포 수가 포화 상태에 다다르면서 이를 더 이상 확대하기에 어려울 것이란 이유에서다.만물상점이 '쇼핑 성지'로

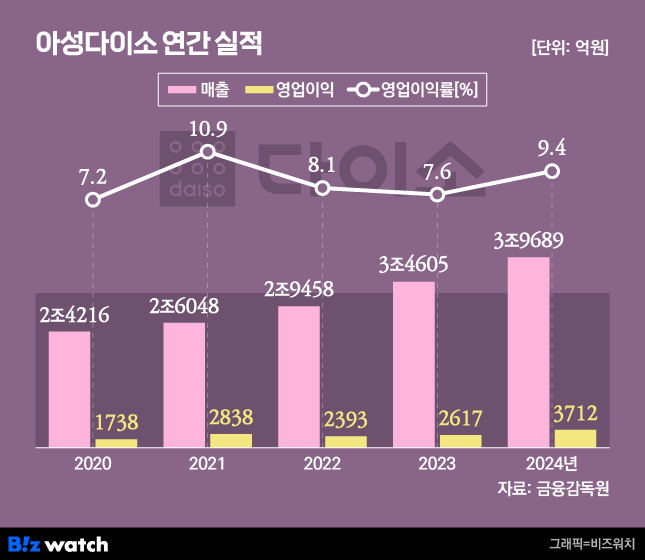

다이소를 운영하는 아성다이소는 지난해 3조9689억원의 매출을 거뒀다. 전년보다 14.7% 늘었다. 같은 기간 영업이익은 41.8% 증가한 3711억원을 기록했다. 1997년 1호점(천호점)이 문을 연 이후 사상 최대 실적이다. 올해는 매출 4조원의 벽을 무난히 뚫을 전망이다.

대표적인 효자 품목은 화장품이다. 지난해 기준 다이소의 뷰티 매출은 전년보다 144% 성장했다. 기초 화장품 매출은 200%, 색조 화장품은 80% 늘었다. 이에 더해 의류 카테고리 역시 인기를 얻었다. 맨투맨, 후드티, 플리스. 패딩조끼 등 이지웨어의 매출은 1년 전보다 34% 증가했다.

이런 인기에 힘입어 다이소는 최근 소비자들과 접점 확대를 위해 새로운 전략을 시도하고 있다. 다이소는 그간 지하철역 주변이나 번화가 등 유동인구가 많은 상권 위주로 출점을 단행했다. 하지만 지난해부터는 대형마트와 백화점 등 유통 채널에 '숍인숍' 형태로 입점하는 사례가 늘고 있다. 일례로 다이소는 작년 4월 '홈플러스 상봉점'을 시작으로 '롯데마트 김해점', '이마트 의왕점', '부산 신세계 프리미엄 아울렛', '평택 고덕 브리티시점'에 잇따라 들어섰다.

아울러 기존 매장의 '대형화'도 진행 중이다. 체류 시간을 늘리고 객단가를 높이기 위해서다. 이에 '스타필드 마켓 킨텍스점' 내 다이소 매장은 지난달 리뉴얼 오픈을 통해 190평에서 500여 평으로 늘렸다. 롯데마트 김해점과 서대전점의 다이소 매장 규모는 재단장을 거쳐 각각 800평으로 키웠다.

취급 품목 역시 꾸준히 늘려가는 추세다. 다이소는 지난 2월부터 건강기능식품(건기식) 판매를 시작했다. 출시 초기에는 약사 단체들의 반발도 있었지만, 현재는 종근당건강, 대웅제약, DXVX 등과의 협업을 통해 건기식 라인업을 늘려가고 있다. '쇼핑 필수 채널'로의 입지를 더욱 굳건하게 하고 있는 셈이다.풀어야 할 리스크

사실상 오프라인에선 다이소에 대적할 적수가 없다. 다만 이런 성장 전략에도 불구, 핵심 비즈니스 모델인 균일가 정책이 오히려 다이소의 발목을 잡을 수도 있다는 우려도 있다. 원가 상승에 따른 가격 인상이 불가피한 만큼 다이소의 박리다매 방식이 정작 제품을 제조하는 제조사에게는 부담으로 작용할 가능성이 높기 때문이다.

현재 다이소는 자사의 균일가 정책에 맞춰 공급업체와 가격 협상을 진행하고 있다. 다이소가 원하는 가격에 맞추지 못하면 입점이 불가능한 구조다. 이런 방식은 제조사들이 마진을 남기기 어렵게 만드는 요인이다. 이는 곧 품질 저하로 이어질 수 있다. 뿐만 아니다. 다이소와 제조업체 간 파트너십 관계를 견고하게 유지하는 데에도 걸림돌이 될 수 있다.

중장기적으로는 다이소의 점포 확장이 둔화될 것이라는 관측도 나온다. 다이소는 그동안 빠른 속도로 점포를 늘리며 성장해왔다. 그 결과, 현재 전국에 있는 매장 수만 1500여 개다. 하지만 활발한 사세 확장으로 출점 가능 지역은 점차 줄어들고 있다. 결국 점포당 객단가가 성장의 관건이 될 것이라는 뜻이다.

이 때문에 일각에선 균일가를 확대하는 방안을 거론한다. 가격을 올릴 경우 다이소는 지금보다 더 다양한 상품을 선보일 수 있다. 하지만 이는 소비자들에게 각인된 '다이소=저렴한 가격' 공식에서 벗어난다. 또 다이소가 수 십년간 고수해온 '6개의 균일가 유지'라는 경영 철학 역시 흔들릴 수 있다. 다이소의 핵심 전략이 오히려 '양날의 검'이 될 수도 있다는 이야기다.

업계 관계자는 "그동안은 다이소가 접근성과 낮은 가격을 핵심 경쟁력으로 삼았다면 이제는 경험에 대한 가치를 극대화하는 것에 초점을 맞출 필요가 있다"고 지적했다.