[생활의 발견]은 우리의 삶과 밀접한 관계가 있는 소재들을 다룹니다. 먹고 입고 거주하는 모든 것이 포함됩니다. 우리 곁에 늘 있지만 우리가 잘 몰랐던 사실들에 대해 그 뒷이야기들을 쉽고 재미있게 풀어보려 합니다. [생활의 발견]에 담긴 다양한 이야기들을 읽다 보면 여러분들은 어느새 인싸가 돼 있으실 겁니다. 재미있게 봐주세요. [편집자]

여러분은 쌀 많이 드시나요? '한국인은 밥심'이라는데 요즘 소비자들은 의외로 쌀을 많이 먹지 않습니다. 통계청 양곡소비량조사에 따르면 지난해 1인당 쌀 소비량은 55.8㎏에 그쳤는데요. 쌀 소비량은 1984년(130.1㎏) 이후 40년 연속 줄어드는 중이라고 합니다.

저도 1인 가구인 데다, 집에서 밥을 잘 먹지 않아 '햇반' 같은 즉석밥만 가끔 사다먹는데요. 부모님은 아직도 꾸준히 쌀을 사 드시는 편입니다. 물론 쌀이 워낙 무겁다보니 온라인으로 주문해드리는 일은 제 몫입니다.

최근에 부모님 댁으로 보내드릴 쌀을 검색하다 보니 세상에 참 많은 쌀이 있더군요. 어차피 다 똑같은 백미라고 생각하며 귀에 익은 '임금님표' 같은 쌀을 보내드리곤 했는데요. 그런데 국내엔 300여 종의 쌀이 있다는 것 알고 계셨나요?

식량 자급의 중심

쌀은 크게 '인디카'와 '자포니카'로 나뉩니다. 세계에 더 널리 퍼진 쌀은 인디카입니다. 쌀알이 길쭉하고 찰기가 적어 부슬부슬한 식감이 특징입니다. 동남아에 가면 볶음밥 등으로 만나볼 수 있는 쌀인데요. 동남아 외에도 쌀을 섭취하는 국가 대부분은 인디카를 먹습니다.

반면 우리가 밥으로 지어 먹는 쌀은 자포니카입니다. 일본과 한국, 그리고 중국 일부 지역에서 주로 소비하는 쌀입니다. 쌀알이 인디카보다 짧고 둥글둥글한 모양이고요. 인디카보다 아밀로스 함량이 높아 더 찰기가 있고 포만감이 든다고 하네요.

자포니카도 여러 종류로 나뉘는데요. 현재 국내에서 만날 수 있는 쌀 품종은 약 300여 가지로 알려져 있지만 과거에는 더 많았다고 합니다. 일제강점기인 1913년 조선총독부 권업모범장이라는 기관이 발간한 조선 재래 벼품종 특선집 '조선도품종일람'에는 총 1451종의 벼 품종이 기록돼있다고 합니다.

다만 한국민속대백과사전에 따르면 이 1451종에는 같은 품종을 다르게 표기한 경우가 있어 정확히는 931종의 벼가 한반도에 존재했다고 하네요.

일제강점기 동안 일본은 한반도에서 많은 양의 쌀을 수탈해갔습니다. 이를 위해 일본 품종 쌀을 많이 들여왔고 수확량을 늘리기 위해 개량도 많이 했는데요. 이렇게 늘어난 쌀을 모두 일본으로 가져가다보니 한반도에는 늘 쌀이 부족했다고 합니다.

광복 이후에도 국내 쌀 생산 정책은 '생산성'이 핵심이었습니다. 한국전쟁까지 거치면서 심각한 식량 부족에 시달렸기 때문입니다. 다행히 농촌진흥청이 1966년 인디카와 자포니카를 교배한 '통일벼'를 만드는 데 성공했고 이 품종이 1970년대 농촌에 널리 퍼지게 됩니다. 통일벼는 밥맛이 좋은 편은 아니라 이후 등장한 신품종에 금세 밀려났지만 현재는 아프리카로 수출되며 '농업 한류'의 선봉장 역할을 하고 있습니다.

국내 품종 키워라

이후 농촌진흥청을 중심으로 많은 벼 신품종 연구가 이어졌습니다. 국내에서는 고시히카리, 아끼바레(추청), 히토메보레 등 일본 유래 품종이 우리 쌀 생산의 대부분을 차지했었는데요. 고시히카리는 약한 비바람에도 잘 쓰러지고 아끼바레는 병충해에 약한 편이라는 문제가 있다고 하네요. 이 때문에 일본 품종 쌀의 약점을 보완한 우리 쌀 품종을 만들어 식량 자급을 해야 할 필요성이 있었습니다.

농촌진흥청은 2016년부터 '수요자 참여형 벼 품종개발(Stakeholder Participatory Program, SPP)' 연구를 통해 우리만의 우수 벼 품종을 개발하고 있습니다. SPP는 지역농업인, 육종가, 미곡종합처리장(RPC), 소비자 등 다양한 이해관계자들이 각 지역 특성에 맞는 벼 품종을 개발하는 연구 프로그램입니다.

이 프로그램을 통해 전체 벼 재배면적 중 외래 벼 품종 재배면적이 차지하는 비중은은 2017년 11%(8만 헥타르)에서 지난해 4%(2만8000헥타르)까지 줄었습니다. 농촌진흥청은 2027년까지 외래 벼 품종 재배면적이 1만 헥타르 이하로 내려갈 것으로 보고 있습니다.

실제로 현재 많은 지역에서는 우리 품종 벼를 재배 중입니다. 국내에서 가장 인지도가 높은 쌀 브랜드인 '임금님표이천쌀'의 경우 2022년 원료곡을 우리 품종인 '해들'과 '알찬미'로 완전 대체하는 데 성공했고요. 경기도 포천시도 2022년부터 지역 쌀 브랜드 '기찬쌀'의 원료곡을 고시히카리에서 해들, 알찬미 등으로 대체했습니다.

다 똑같은 흰 쌀?

이런 신품종들은 맛, 향뿐만 아니라 내병성, 재배 안정성 등에서 조금씩 차이가 있습니다. 예를 들면 알찬미의 경우 밥맛이 우수하고 흰잎마름병에 강하지만 차가운 날씨에 약해 중산간 고랭지 같은 곳에서는 키우기 어렵다고 하네요.

전북 지역에서 많이 재배되는 신동진을 개량한 신품종 '신동진1'의 경우 신동진보다 외관 품질이 좋고 내병성이 개선됐다고 하고요. 밥맛도 좋고 흰잎마름병, 줄무늬잎마름병 등에 강하다고 합니다. 대신 습도가 높은 곳에서는 재배를 지양해야 한다고 하죠.

그래서 각 지역에서는 각자의 재배 환경에 맞는 쌀 품종을 키우게 됩니다. 우리가 지역마다 다른 맛과 향을 가진 쌀을 만나볼 수 있는 이유가 여기에 있습니다.

충청 지역에서 주로 키우는 '삼광미'의 경우 단백질 함량이 낮아 부드럽고 찰진 식감을 가지고 있다고 하네요. 전북에서 많이 키우는 신동진의 경우 일반쌀보다 쌀알이 조금 크고요. 화성에서 키우는 '골든퀸'은 구수한 누룽지향과 찰기가 특징입니다. 강원도에서 주로 키우는 '오대미'는 냉해에 강하고 쌀알이 굵어 밥맛이 우수하다고 하죠.

최근 소비자들은 어떤 쌀을 먹느냐에 따라 '밥맛'이 달라진다는 것을 인식하고 쌀을 구매합니다. 많은 유통업체들도 다양한 쌀과 그 특성을 강조한 제품이나 서비스를 내놓고 있죠. CJ제일제당은 컬리와 함께 기획한 즉석밥 '향긋한 골든퀸현미밥'을 판매하고 있고요. 오뚜기는 구수향이 특징인 '수향미'를 사용한 즉석밥 제품 '수향미밥' 등을 판매 중입니다.

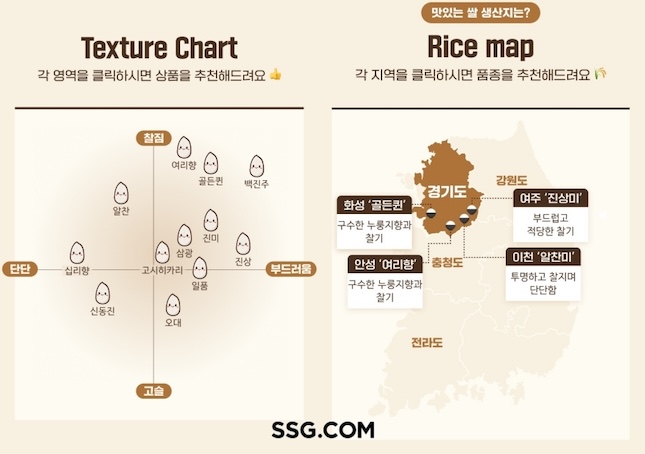

편의점 세븐일레븐은 간편식에 도정 3일 이내의 삼광미로 지은 밥을 사용하고 있습니다. SSG닷컴은 지난달 고객이 취향에 맞는 쌀을 고를 수 있도록 '취향저격 쌀 찾기' 캠페인을 벌이면서 각 품종의 식감을 알리는 차트와 지도를 공개하기도 했습니다.

이제 아이스크림처럼 '쌀'도 골라먹는 시대입니다. 기왕 먹는 밥이라면 여러 품종을 도전해가면서 '나만의 미식'의 길을 열어가보는 게 어떨까요?