금융감독당국은 지난해부터 침체의 늪에 빠진 증권시장을 살리기 위해 무던히 노력했다. 이들의 진심이 통했는지는 모르지만 올해 들어 시장은 조금이나마 활기를 되찾고 있다.

가격제한폭을 ±30%로 확대하는 것 역시 주식시장 역동성을 높이기 위해 지난해 정부가 꺼내든 카드였다. 무려 16년만의 변화다. 게다가 기존에 찔끔찔끔 단계적으로 확대한 것과 달리 기존의 2배로 화끈하게 넓혔다. 가격제한폭 확대는 지난해 8월 제안된 후 지난해 11월 주식시장 발전방안에 포함되며 시행이 확정된 상태다. 당국이 제시한 시간표 상으로는 올해 상반기 안에 적용할 예정이다. 일부에서는 증권업계 준비가 미비해 지연될 가능성이 제기되지만 금융위원회는 여전히 상반기 중에는 시행한다는 계획을 유지하고 있다.

◇ 16년만에 찾아온 변화

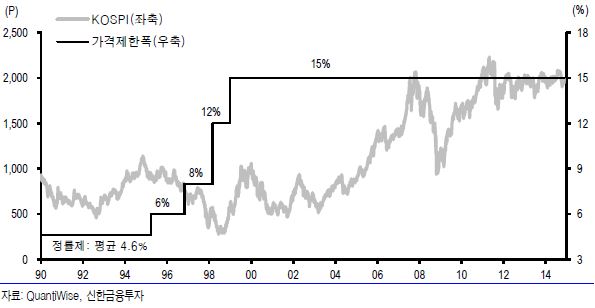

시장은 전일종가의 ±15%로 정해진 가격제한폭에 꽤 익숙하지만 코스피는 1998년 12월부터 16년, 코스닥은 2005년 3월부터로 적용된 기간이 10년 남짓이다. 코스피는 가격별로 등락제한이 다르게 적용돼 오다 1995년 6%의 가격제한폭을 시작으로 1996년 8%, 1998년 12%와 15%로 단계적인 조정을 거쳤다.

가격제한폭을 적용하는 이유는 급격한 시세 변동성을 막기 위해서다. 그러나 시장이 더 오르거나 내릴 수 있는 상황에서 일간 등락폭에 제한을 두는 것은 가격

변동을 지연시키거나 가격 자체를 왜곡시키는 상황을 초래한다. 그만큼 거래대금 유입이 제한될 수 있다.

실제로 가격이 상하한가에 근접하면 주가가 과잉반응해 변동폭이 확대되면서 가격 형성의 효율성이 떨어지는 것으로 분석됐다. 인위적으로 상한가에 근접하는 시가를 형성해 추종매매를 유도하는 불공정 거래도 발생했다.

정부는 가격제한폭을 상반기 중 ±15%에서 ±30%로 확대하고 궁극적으로는 가격제한폭을 폐지한다는 계획을 세웠다. 이를 통해 시장 거래를 활성화하고 자연스럽게 자본시장 발전을 도모하기 위함이다. 일단 효과를 떠나 정부가 십수년만에 가격제한폭 확대에 나섰다는 것은 긍정적이다. 자본시장 활성화와 맞물려 제도 변경에까지만 만큼 의지만큼은 확실히 보여줬기 때문이다.

이대상 대신증권 연구원은 "변동성 확대가 필요했던 상황에서 정부가 이를 인지하고 동원할 수 있는 수단을 적극적으로 활용하고 있다"며 "시장 활성화 신호를 시장에 주고 있는 것은 긍정적인 것이 분명하다"고 평가했다.

| ▲ 가격제한폭과 코스피 지수 추이(출처:신한금융투자) |

◇ 증시 활황, 분위기 좋다

지난해부터 쏟아지고 있는 증시 활성화 방안과 맞물려 증시는 정책 모멘텀을 등에 업고 꾸준히 오르고 있다. 코스피는 최근 2000선을 뚫고 연고점을 경신해 가고 있다. 거래대금도 지난해 4조원대 초반에 머물다 5조원대를 넘는 날이 많아졌다.

이처럼 지난해와 다르게 코스피가 꾸준히 오르고 있는 상황이다보니 가격제한폭 확대가 긍정적인 장 분위기와 맞물려 더 시너지를 낼 것이란 기대도 크다. 거래가 침체된 상황에서 인위적으로 거래량을 끌어올리기보다 어느정도 거래가 붙은 동시에 가격제한폭이 확대되면 긍정적인 효과가 더 배가될 수 있기 때문이다.

실제로 거래대금이 증가할 때 상하한가 종목 발생 빈도가 많아지고 가격제한폭 확대 효과가 극대화될 수 있다. 한국 주식시장의 경우 거래대금이 그동안 감소한 것은 물론 상하한가 발생 건수가 많지 않았고 그나마 있던 것도 감소 추세를 보였다. 올해 1분기 들어 거래대금이 크게 늘어나고 있는 만큼 가격제한폭이 확대된다면 나름 더 적기가 될 수 있는 셈이다.

◇ 상하한가 빈도 높은 종목이 수혜주?

가격제한폭 확대가 효과를 거둔다고 가정할 경우 증시 전반에 우호적일 전망이지만 직접적인 수혜주는 기존의 상하한가 종목들이 될 수 있다.

KB투자증권에 따르면 2009년 이후 상하한가를 기록한 종목의 상하한가 발생 전날 시가총액 평균은 1000억~2000억원 사이였고 이들은 코스피 시가총액 360~500위 안에 속한 중소형주들이었다.

업종별로는 정보기술(IT)과 산업재, 경기관련소비자 업종의 비중이 높았고, 금융과 필수소비재는 가장 낮은 편에 속했다.

자본시장연구원은 "상하한가 종목이 상대적으로 많은 중소형주들은 가격제한폭이 확대될 경우 가격발견 기능이 강화되면서 시장의 질적 측면이 향상되는 것은 물론 우량한 중소형주의 재평가 계기가 될 수 있다"고 판단했다.