한국 조선업이 좌초 위기다. 금융위기 이후 승부수를 띄웠던 해양플랜트에 단단히 발목이 잡혔다. 그 사이 한국은 십수년간 누려왔던 '세계 1위'의 왕관을 중국에게 내줬다. 패닉에 빠진 조선업체들은 비상경영체제에 들어갔다. 한국 조선업이 옛 영광을 찾기 위해서는 어떻게 해야 하는지 길을 찾아본다.[편집자]

해양플랜트는 한 줄기 빛이었다. 글로벌 금융위기로 전 세계 조선업체들이 힘겨워하던 시기, 해양플랜트는 한국의 조선업이 살아남을 유일한 돌파구였다. 현대중공업, 삼성중공업, 대우조선해양 등 빅3 조선업체들은 앞다퉈 해양부문 비중을 늘렸다.

하지만 '약(藥)'인줄 알았던 해양플랜트는 '독(毒)'이 돼서 돌아왔다. 기술력 부족으로 예상보다 많은 비용이 들어갔으며 발주될 줄 알았던 물량들도 지연됐다. 해양부문 비중을 늘렸던 국내 조선업체들의 실적은 급감했다. 그 사이 중국은 한국과의 격차를 더 벌렸다.

◇ 성급했던 포트폴리오 개편

지난 2008년 금융위기 이후 글로벌 조선업황은 최악의 상황을 맞았다. 경기 민감 업종인 조선업은 경기에 따라 부침을 겪는다. 경기가 좋을 때에는 각국의 물동량이 늘어난다. 이를 운반하기 위해서는 선박이 필요하다.

반면 경기가 나빠지면 조선업은 함께 무너진다. 선박을 발주하는 선주사들이 지갑을 닫는다. 당시 수많은 조선업체들이 파산한 이유다. 그나마 대형 조선업체들은 2~3년치 일감을 수주해둔 상태여서 버틸 수 있었다.

| ▲ 국내 대형 조선업체들은 해양플랜트를 한 줄기 빛으로 봤다. 상선 발주가 전무한 상황에서 오일 메이저들을 중심으로 한 해양플랜트 발주가 이뤄졌고 국내 업체들은 너나할 것없이 해양플랜트 비중을 늘리기 시작했다. 하지만 그 결과는 참담했다. |

하지만 선박이 건조돼 선주사들에게 인도된 이후 조선소 도크가 비어가는 현상은 대형 조선소도 막을 수 없었다. 그 때 등장한 것이 해양플랜트였다. 글로벌 오일 메이저들이 대대적인 에너지 개발에 나서면서 해양플랜트 수요가 급증했다.

상선에만 치중했던 국내 대형 조선업체들도 잇따라 해양플랜트로 선수(船首)를 돌렸다. 20~30% 수준에 머물렀던 해양플랜트 비중을 절반 이상으로 끌어 올렸다. 상선 수주가 전무한 가운데 해양플랜트 부문의 수주는 가뭄 끝 단비였다.

◇ 해양플랜트, 빛이 아니었다

하지만 영광의 시간은 오래가지 않았다. 작년 초부터 해양플랜트 부문에서 이상 시그널이 나오기 시작했다. 오일 메이저 업체들이 당초 계획했던 발주 물량을 잇따라 연기했다. 셰일가스 개발 등으로 유가가 안정되자 해양플랜트 수요가 줄어든 것이다.

여기에 국내 조선업체들의 낮은 기술력도 부실을 키운 요인이 됐다. 해양플랜트는 높은 기술력을 필요로 하는데 그동안 대부분의 고급 기술은 해외에서 들여왔다. 재주는 국내 업체가 넘고 돈은 외국 업체가 챙긴 셈이다. 결국 해양플랜트 건조에 들어가자 예상치 못한 비용이 눈덩이처럼 불어났다.

해양플랜트 부문의 차질은 고스란히 실적으로 이어졌다. 상선 비중을 줄이고 해양플랜트 부문의 비중을 높였던 터라 타격은 더욱 컸다. 시작은 삼성중공업에서 시작됐다.

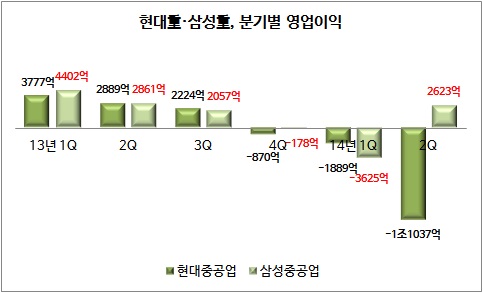

삼성중공업은 지난 1분기 3625억원의 적자를 냈다. 현대중공업도 마찬가지였다. 지난 2분기 사상 최대인 1조1037억원의 영업손실을 기록한 것이다. 다만 대우조선해양만이 전년대비 19% 감소한 1027억원을 기록하며 선방했다.

현대중공업과 삼성중공업, 대우조선해양의 실적 차이는 충당금 때문이다. 현대중공업과 대우조선해양은 일부 해양플랜트 부문의 손실이 예상돼 각각 5000억원의 충당금을 쌓았다. 이것이 실적에 반영된 것이다. 대우조선해양은 충당금을 분기별로 나눠 쌓았다. 또 상반기에 고부가가치 초대형 컨테이너선과 LNG선을 인도하면서 수익성을 유지할 수 있었다.

미래 손실을 예상하고 충당금을 쌓았다는 것은 그만큼 현재 선박 건조 상황이 좋지 않음을 의미한다. 시장에서는 해양플랜트 부문의 부실이 현재 국내 조선업체가 처한 상황을 극명하게 보여주는 예로 보고있다.

◇ 수주금액 마저 중국에 밀려

그 사이 중국 업체들은 무서운 속도로 국내 업체들을 추격했다. 이미 지난 2012년부터 중국 업체들은 국내 업체들을 제쳤다. 중국 정부의 '國輸國造(중국 수출입 제품을 실어나르는 선박은 중국에서 건조)'원칙에 따라 급속도로 성장했다.

사실 중국 업체들이 해양플랜트 부문으로 사업 포트폴리오를 급격하게 전환하지 못했던 것은 기술력 부재가 컸다. 하지만 '규모의 경제'를 바탕으로 상선 건조 규모를 유지하면서 해양플랜트로 고전하는 한국을 넘어설 수 있었다. 이제 기술 격차도 상당히 줄었다는 것이 업계의 분석이다.

| ▲ 한국이 해양플랜트 부실로 신음하고 있는동안 중국은 급속도로 한국을 추격, 마침내 지난 상반기에는 수주금액에서도 한국을 제치며 명실상부한 세계 1위의 조선강국으로 거듭났다. |

실제로 지난 상반기 중국은 수주척수, 수주량(CGT), 수주금액 모두에서 한국을 앞섰다. 글로벌 시장 점유율도 44%로, 한국(27%)을 압도하고 있다. 해양플랜트 등 고부가가치 선박을 주로 수주해 수주금액에서 앞섰던 한국은 이제 중국에게 금액에서도 추월 당했다.

업계에서는 앞으로도 이런 추세는 꾸준히 이어질 것으로 보고 있다. 해양플랜트 부문의 부진은 계속 진행형이다. 반면 상선부문은 조금씩이나마 회생의 움직임을 보이고 있어서다.