유통업계의 디지털 전환(DX)은 거스를 수 없는 변화다. DX에 성공한 기업이 살아남고, 실패하면 도태될 것이란 긴장감이 감돌고 있다. 생존에 위협을 받은 유통업계는 DX에 대규모 투자를 쏟아붓고 있지만, 출혈경쟁 속에서 투자를 지속할 수 있을까에 대한 고민은 커지고 있다.

'웹벤의 저주'는 없었다

유통업계가 DX에 집중하는 이유는 성장하는 이커머스(전자상거래) 시장에서 확인할 수 있다. 통계청에 따르면 작년 온라인쇼핑 거래액은 206조4916억원으로 전년대비 10.4% 늘었다. 온라인 쇼핑 거래액은 2018년 100조원, 2022년 200조원 등을 돌파하며 매년 사상최대치를 갱신하고 있다.

스마트폰이 대중화된 가운데 '주문 다음 날 배송이 완료'되는 물류가 확산되면서 일주일치 장을 보기위해 대형마트를 찾는 소비자들이 줄고 있는 것이다.

국내 이커머스 시장을 이끄는 곳은 쿠팡이다. 쿠팡의 감사보고서에 따르면 작년 매출은 26조3560억원으로 2021년보다 26.2% 증가했다. 전통의 유통강자인 이마트(29조3324억원), 롯데쇼핑(15조4760억원)과 어깨를 나란히 한 셈이다.

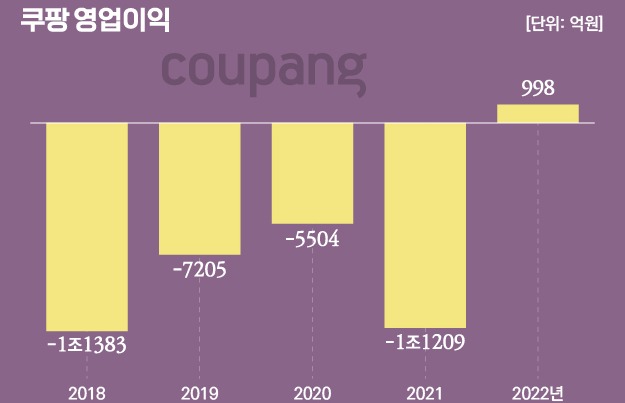

쿠팡의 성공 비결 중 하나는 공격적인 투자에 있다. 쿠팡 '현금흐름표'의 '투자활동으로 인한 현금흐름'을 보면 △2019년 3227억원 △2020년 6823억원 △2021년 1조644억원 △2022년 1조672억원 등 매년 투자에 투입되는 현금이 늘고 있다. 최근 2년간은 매년 1조원 이상에 투자하고 있는 것이다.

쿠팡은 지난해 흑자전환에도 성공했다. 작년 영업이익은 998억원으로 2021년 1조1209억원에 이르던 영업손실에서 완전히 벗어났다. 쿠팡이 흑자전환에 걸린 시간은 2013년 감사보고서를 통해 실적을 발표한 이후 딱 9년 만이다. 수년간 누적된 적자 탓에 지난해 결손금만 5조9825억원에 이른다.

쿠팡이 공격적으로 투자하던 초기엔 웹벤(Webvan)의 전철을 밟을 것이란 우려도 있었다. 웹벤은 1990년대 말 창업한 미국의 인터넷 슈퍼마켓으로, 기업공개(IPO)를 통해 미국내 대규모 물류센터를 건설하며 온라인 판매를 확대했지만 무리한 투자로 인한 자금난으로 2001년 파산했다. 하지만 쿠팡은 웹벤과 다른 길을 걷고 있다.

고민 커지는 디지털 후발주자

쿠팡에 흑자전환에 성공하면서 'DX 후발주자'의 고민은 더 커지는 분위기다. 쿠팡과 같이 10여년간 수조원대 손실을 감내하며 투자를 이어갈지, 적정한 선에서 타협을 볼지 선택할 시간이 다가왔기 때문이다.

기존 유통 강자들은 투자를 멈출 수 없는 상황이다. 작년 말 롯데는 영국의 리테일테크 기업 오카도(Ocado)와 손잡고 국내에 자동화물류센터 6곳 건설에 1조원을 투자한다고 발표했다. 일본의 최대 유통회사인 이온이 2019년 오카도와 물류센터 건설에 나선 것에 비해 3년 늦었지만 투자를 더이상 미룰 수 없었다.

고금리와 경기 침체에 대한 부담으로 투자를 더 늘리지 못하는 곳도 많다. 지난해 이커머스 업체가 투자에 쓴 현금(투자활동 현금흐름)을 보면 △SSG닷컴 1662억원 △컬리 217억원 등이다. 쿠팡과 비교하면 투자 규모 작을 뿐 아니라 투자를 줄이고 있는 곳도 있다. 11번가는 지난해 투자 활동에서 1889억원의 현금이 유입됐는데, 이는 미래 수익 창출을 위해 투자에 돈을 쓰는 정상적인 기업의 활동에 역행하는 모습으로 분석된다.

오아시스, 컬리, 11번가 등이 IPO를 통해 투자금을 조달받을 준비를 하고 있지만, 주식 시장이 얼어붙으면서 이마저도 쉽지 않은 상황이다. 업계 관계자는 "국내 유통 공룡이 DX에 실기하면서 빠른 배송을 앞세운 새로운 경쟁자가 이커머스 시장을 선점했다"며 "고물가 고금리 시대에 투자 회수에 얼마나 걸리지 모르는 DX에 투자를 이어갈지 고민이 커질 수 밖에 없다"고 전했다.