머리가 크면 똑똑할까? 황당한 질문 같지만 이 문제를 풀려고 19세기 미국의 의사이자 과학자인 사무엘 조지 모턴(Samuel George Morton)은 인간의 두개골 1000개의 크기를 쟀다. 그러고는 백인의 뇌용량이 흑인보다 크다는 결론을 내렸다. 지금보면 어이없는 얘기지만 그의 연구결과는 인종차별을 합리화하는 근거로 활용됐다.

실제 그럴듯한 가설도 있다. 400만년 전 오스트랄로피테쿠스의 뇌용량은 400㏄ 정도였다. 그 뒤 출현한 호모 하빌리스는 600cc, 불을 이용할 줄 알았고 완전히 직립해 걸어다닌 호모 에렉투스는 1000cc로 인류의 진화와 함께 뇌용량이 커졌다. 정말 뇌용량과 지능은 비례하는 게 아닐까.

지금의 과학자들은 대뇌피질(신경세포들이 모여있는 대뇌의 겉부분)에 주목한다. 대뇌피질에선 수많은 신경세포와 그를 연결하는 시냅스가 화학적, 전기적 작용을 통해 감각, 운동, 언어 기능을 관장한다. 이 때 중요한 건 신경세포들의 연결과 상호작용이지 뇌용량이 아니라는 것이다.

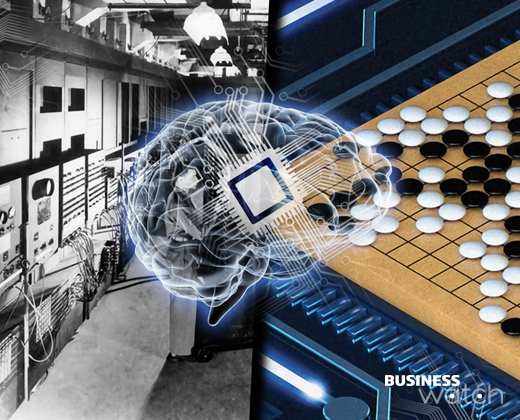

오히려 크다는 건 장점보다는 약점일 때가 많다. 세계 최초의 컴퓨터로 불리는 에니악(ENIAC)은 1946년 2월 외부에 처음 공개될 때 "전문가 100명이 1년 걸려 풀 문제를 2시간만에 풀었다"는 극찬을 받았다.

하지만 길이 26m, 높이 2.6m, 무게 30톤의 거대한 기계장치라 노트북이나 스마트폰처럼 어딘가 들고 다닌다는 건 상상할 수 없었다. 또 전원스위치를 켜자 펜실베니아 가로등이 깜빡였다고 할 정도니 지금으로 치면 에니악은 '전기 먹는 하마' 취급받기에 딱이었다.

지난해 3월 이세돌 9단을 꺾어 세계인의 주목을 받은 인공지능 알파고(AlphaGo)도 기업용 서버 300대를 결합해 만든 것으로 알려졌다. 여기에 들어간 반도체만 100만개가 넘는다고 한다.

인간을 이긴 알파고지만 1350cc(인간의 뇌용량)라는 물리적 공간에서 정보를 처리하는 능력은 아직 인간을 뛰어넘지 못했다는 얘기다. 대국 당시 알파고의 전력소비량은 1메가와트(추정)로 인간의 두뇌활동에 필요한 20와트에 비해 5만배나 컸다는 점도 감안해야 한다.

이세돌 9단이 싸운 건 수많은 서버와 반도체였고, 이런 알파고를 상대로 1승을 거둔 것 자체가 인간 승리였던 셈이다.

그런데도 전세계가 인공지능에 깜짝 놀란 건 그간 과학기술의 진보 속도가 무서울 정도로 빨랐기 때문이다. 집채만 한 에니악에는 트랜지스터 역할을 하는 진공관 1만7468개가 사용됐는데 지금은 손톱보다 작은 1GB 반도체칩(D램 기준) 하나에 무려 80억개의 트랜지스터가 심어져있다. 불과 70년 전 지금의 세계를 그리는 게 어려웠듯 앞으로 70년 뒤 세상이 어떻게 달라져있을지 장담할 수 없는 것이다.

더 작고(크기) 빠르며(속도) 효율적인(전력) 반도체 개발은 현재 진행형이다. 미세공정의 한계로 반도체의 발전(집적도)이 한계에 이르렀다는 주장이 나올 때마다 반도체업계는 평면구조의 셀(반도체 저장공간)을 수직으로 쌓아올리고 내부의 회로구조를 바꾸는가 하면 새로운 소재를 채택해 진화를 거듭해왔다.

인간의 두뇌를 닮아가려는 시도도 계속되고 있다. IBM, 퀄컴, 인텔은 몇년전부터 뇌신경을 모방한 '뉴로모픽(Neuromorphic)' 칩을 개발하고 있고, 삼성전자와 SK하이닉스도 관련 연구에 뛰어든 상태다. 에니악이 그랬듯 알파고도 손톱만한 칩에 담길 날이 우리 앞에 찾아오지 않을까.