최근 해운업 위기에 대한 이야기가 많습니다. 한때 국가 기간산업으로 각광 받았던 해운업이 이제는 무너지기 일보 직전의 상황까지 몰렸습니다. 정부 주도의 구조조정 대상 영순위로도 꼽힙니다. 대표적인 것이 현대상선입니다. 현대그룹이 현대상선을 살리기 위해 안간힘을 쓰고 있지만 여의치 않은 모습입니다. 잘 나가던 해운업이 왜 이렇게 무너졌을까요?

해운업은 한마디로 해상에서 선박을 이용해 여객이나 화물을 운송하고 그 대가로 운임을 받는 사업을 말합니다. 우리가 흔히 이야기 하는 해운업은 물건을 배로 실어 나르는 것을 말하죠. 주로 컨테이너에 물건을 싣거나 각종 산업의 원료, 예를 들어 석탄, 철광석 등을 실어 나릅니다. 부피가 크다보니 비행기로 나르는 것은 한계가 있죠. 그래서 배를 사용하는 겁니다.

해운업은 경기를 많이 타는 산업입니다. 즉 글로벌 경기가 좋을 때는 불같이 일어나지만 반대의 경우에는 어려움에 직면하는 업종입니다. 경기가 좋으면 나라 간의 물자 이동이 많습니다. 수출입 물량이 많아 지겠죠. 하지만 경기가 침체되면 나라 간 무역량이 줄어듭니다. 물건을 옮겨주고 운임을 받는 해운업체들에게는 큰 타격입니다. 요즘이 딱 이런 상황입니다.

더 구체적으로 알아볼까요? 해운업체들의 이익을 좌우하는 것은 유가와 용선료, 운임입니다. 배는 아시다시피 기름으로 움직입니다. 기름값이 오르면 배를 운항하는 데 드는 비용이 높아지겠죠.(유류비용은 매출원가의 20% 정도를 차지합니다.) 업체들에게는 손해입니다. 용선료는 말 그대로 배를 빌리는 값입니다. 해운업체들은 대부분 배를 가진 선주사에게 배를 빌려서 씁니다. 일정 기간동안 배를 빌리는 값을 지불합니다. 이 용선료가 올라가면 해운업체들에게는 타격이 됩니다.

여기에 또 하나가 있습니다. 바로 운임입니다. 물건을 옮겨주고 해운업체가 받는 대가입니다. 문제는 운임도 수요와 공급의 원칙이 적용된다는 점입니다. "우리가 그 물건 옮겨줄게요"하고 손을 드는 업체는 많은데 옮길 물건이 많지 않으면 운임은 떨어질 수밖에 없습니다. 이럴 때는 화주(화물 주인)가 '갑'이 됩니다. 해운업체들은 철저히 '을'이죠. 운임은 떨어질 수밖에 없습니다.

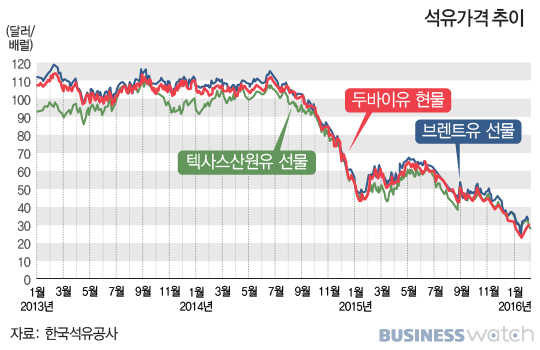

유가는 어떨까요? 다행히도 유가는 해운업체들에게 유리하게 돌아가고 있습니다. 저유가 시대가 계속되고 있죠. 그 덕에 요즘 주요소에 가도 기름값이 예년에 비해 많이 싸졌습니다. 해운업체들도 배를 운용하는 비용이 많이 줄었습니다. 실제로 해운 선박 유류인 벙커C유 가격은 지난 2013년 평균 MT(metric ton)당 67만원이 넘었지만 지난 3분기엔 절반 수준인 35만원대로 급락했습니다. 가뜩이나 힘든 해운업체들에게는 반가운 일입니다.

하지만 해운업체들은 유가 하락이 반갑지만은 않습니다. 용선료와 운임 때문입니다. 용선료는 여전히 높습니다. 운임은 오를 기미가 보이지 않습니다. 왜 일까요? 일단 용선료의 비밀부터 알아보죠. 시계 바늘을 5년전으로 돌려볼까요? 당시 해운업은 활황기였습니다. 해운업체들은 자신들이 배를 직접 소유하는 것보다 빌려 쓰는 것이 쌌습니다. 옮길 물건은 많고 배는 부족한데 배를 직접 주문해 만들어서 쓰는 것보다 빌려쓰는 것이 이득이었습니다. 이 때 해운업체들은 선주사(배를 소유한 업체)들과 고가의 장기 용선계약을 맺습니다. 용선료가 비싸도 옮길 물건이 많으니 걱정이 없었습니다.

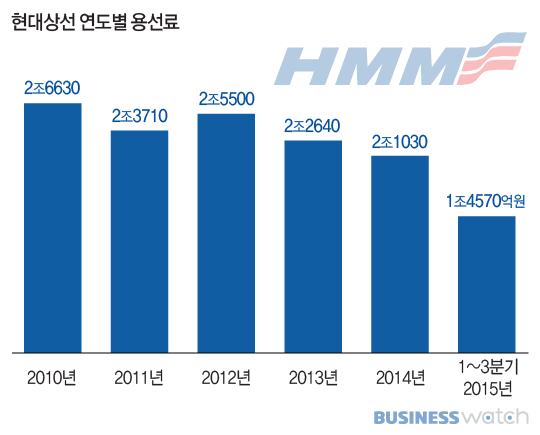

하지만 이것이 부메랑이 될줄은 몰랐습니다. 고가의 용선료는 업황이 좋다는 전제 하에서 맺은 계약이었습니다. 그러나 글로벌 경기가 꺾이면서 고가의 용선료는 해운업체들에게 큰 부담이 됐습니다. 실제로 현대상선의 경우 당시 1만3000TEU 컨테이너 선박을 하루 5만달러를 주고 빌렸습니다. 하지만 현재 시장 가격은 2만 달러에도 못미칩니다. 지난 2014년 현대상선이 부담한 용선료만 2조1030억원입니다. 같은 기간 현대상선 매출액의 33.4%를 용선료로 낸 셈입니다.

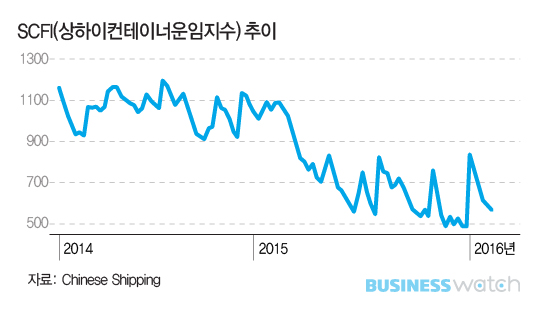

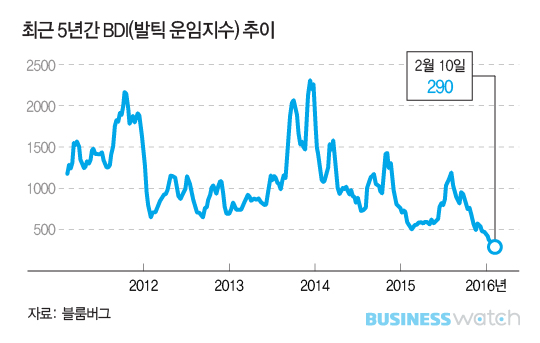

운임도 마찬가지입니다. 해운업에서는 운임을 가늠하는 지수가 있습니다. 컨테이너선은 상하이컨테이너 운임지수(SCFI), 철광석과 석탄 등을 운반하는 벌크선의 경우에는 벌크선 운임지수(BDI) 입니다. 문제는 이 두 지수 모두 저점을 헤매고 있다는 점입니다. SCFI의 경우 지난 2014년 1200까지 올랐던 것이 현재는 절반에도 못미치는 500대에 머물고 있습니다. BDI는 더 심각합니다. 지난 2014년 2330이었던 BDI지수는 현재 290대입니다.

그렇다면 왜 이런 현상이 일어나고 있을까요? 이유는 간단합니다. 앞서 설명했듯이 수요와 공급의 불일치 때문입니다. 한마디로 수요는 적은데 공급이 많기 때문입니다. 해운업 활황기 시절인 5~6년전만해도 물건 운반에 필요한 배가 많이 필요했습니다. 그래서 여기저기서 선박 발주가 많았죠. 그런데 예상치 못하게 경기가 꺾였습니다. 이때 발주된 배들은 여전히 존재하는데 이 배들이 실어 날라야 할 물건들은 이제 없습니다. 배는 많고 옮길 물건은 없는 현상이 일어난 겁니다. 이렇다보니 해운업체들은 물건 확보를 위해 경쟁적으로 운임을 낮춰 부르기 시작했습니다. 화주의 시대가 온겁니다.

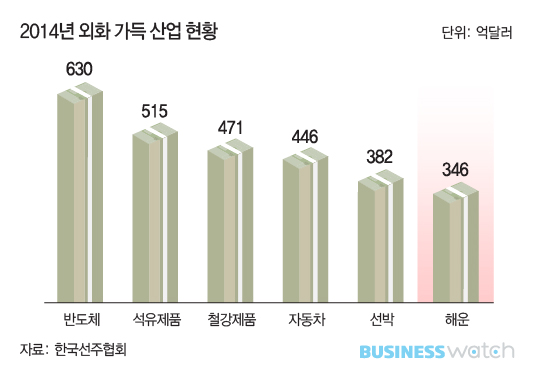

악재가 몰려오다보니 국내 해운업체들은 그야말로 고사(枯死) 위기에 빠졌습니다. 해운업체들은 해운업의 중요성을 강조하면서 국가가 지원에 나서주기를 바라고 있습니다. 한국선주협회에 따르면 우리나라 수출입 화물의 99.7%가 선박으로 운송됩니다. 또 2014년 기준 해운업의 외화가득액은 총 346억달러로 반도체, 석유제품, 철강제품, 자동차, 선박에 이어 여섯번째로 많은 외화를 벌어들인 산업입니다. 한마디로 운송 서비스를 통해 받는 운임으로 벌어들이는 외화의 규모가 이 정도라는 이야기입니다. 그만큼 우리 경제에 많은 이득을 주고 있는 산업인 셈입니다. 이 뿐만이 아닙니다. 해운업은 유사시 전시물자 운송 등 국가안보의 한 축을 담당하는 기간산업이기도 합니다.

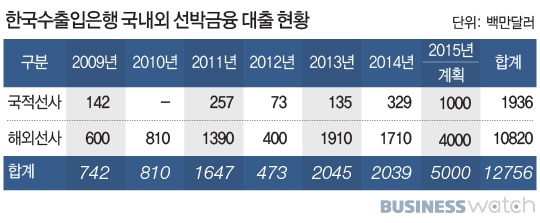

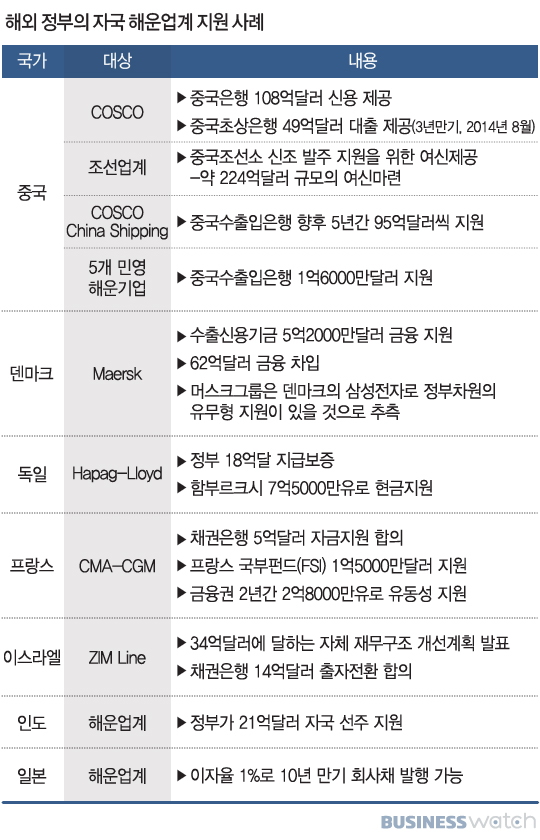

그럼에도 불구하고 우리 정부의 지원은 미미합니다. 오히려 외국 선사들에 대한 지원은 강화하고 있는 반면 국내 선사들에 대한 지원에는 인색합니다. 국내 해운업체들이 분통을 터트리고 있는 이유입니다. 특히 외국의 경우 자국의 해운선사들에 대해 각종 금융 지원 등 해운업 활성화를 위한 각종 대책을 내놓고 있는 반면 우리 정부는 소극적으로 대응하고 있습니다. 오히려 국적 선사간 합병을 추진하거나 채권단을 압박해 자금줄을 죄는 등 해운업 살리기보다는 죽이기에 나서고 있다는 비판의 목소리가 높습니다.

해운업은 우리나라를 세계 10위권의 경제대국으로 성장시킨 원동력 중 하나였습니다. 경기 침체에 따른 업황 부진으로 수년째 부진의 늪에서 허덕이고 있습니다만 정부의 관심과 적극적인 도움의 손길이 내밀어진다면 반드시 살아날 수 있는 경쟁력도 갖췄습니다. 해운업계는 인위적인 구조조정보다는 생존할 수 있는 여건을 마련해주기를 간절히 원하고 있습니다. 업계의 바람이 현실이 돼 5대양 6대주를 우리의 해운업체들이 마음껏 누빌 수 있는 그런 날은 언제쯤 올까요.