그동안 하나UBS자산운용을 함께 경영해온 하나금융그룹과 스위스계 금융그룹인 UBS가 지난주 갈라섰다.

합작 당시 큰 기대를 모았던 이 둘의 조합이 10년 만에 깨지면서 다른 합작 자산운용사들의 성과에 자연스럽게 관심이 쏠리고 있다. 하나UBS자산운용은 그동안 이렇다 할 대표 펀드가 없었던 데다 벌이도 신통치 않자 결국 결별을 택한 것으로 풀이된다. 다른 외국계 합작 운용사들의 상황 역시 별반 다를 게 없어 이들의 고민도 클 전망이다.

◇ 합작 성과 못보고 10년 만에 결별

지난 8일 하나금융투자와 UBS AG는 국내 합작사인 하나UBS자산운용의 UBS 보유 지분 51%를 하나금융투자에 넘기기로 했다. 하나금융그룹은 지난 2005년 옛 대한투자신탁증권과 대한투자신탁운용을 인수해 하나금융투자의 자회사로 편입했고, 지난 2007년 7월 UBS에 지분 51%를 넘겨 합작사 형태로 하나UBS자산운용사를 설립했다.

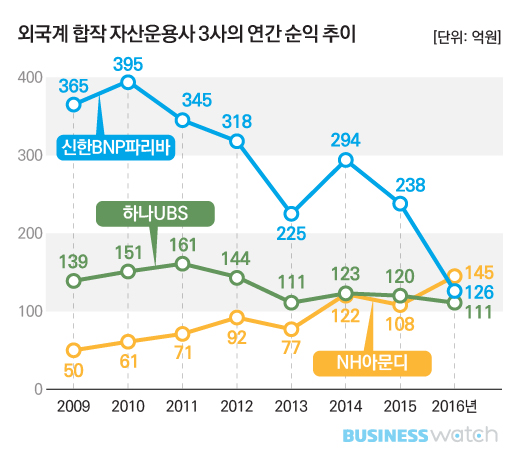

하지만 10년간 성과는 초라했다. 초기만 해도 UBS의 글로벌 네트워크 활용을 통한 상당한 시너지가 기대됐지만 실적은 부진했고 인기 펀드 하나 배출하지 못했다. 하나UBS운용 연간 순이익은 150억원대를 넘나들다 110억원대로 줄어든 상태다.

결국 하나금융그룹은 10년 전 계약조건에 따라 바이아웃 옵션을 행사해 100% 자회사로 품었고, 그룹 내 상대적으로 부족했던 자산운용 부문 강화를 위한 포석을 깔았다.

◇ 신한BNP운용, 출범 후 줄곧 내리막길

하나금융그룹과 UBS의 결별과 함께 다른 합작 운용사들의 고민도 커질 전망이다. 금융지주회사 중 신한금융과 NH농협금융도 외국계와 합작 운용사를 거느리고 있지만 이들 역시 벌이나 성과가 기대에 비해 신통치 않아서다. 반면 KB금융지주의 경우 토종 KB자산운용이 꾸준히 승승장구하고 있어 대조를 이루고 있다.

신한BNP자산운용의 경우 1996년 신한투자신탁운용으로 출발했다. 2002년 프랑스 금융그룹 BNP파리바 자회사인 BNP파리바자산운용의 50% 지분 참여로 신한BNP파리바투자신탁운용으로 이름을 바꿨다.

이후 2007년 옛 조흥투자신탁운용이던 SH자산운용이 신한은행의 100% 자회사로 편입된 후 이듬해인 2008년 신한BNP파리바투신운용과 합병됐고, 2009년 신한금융지주 65%, BNP파리바그룹 35%의 합작사인 신한BNP파리바자산운용이 출범했다.

신한BNP파리바운용은 2009년 출범 이후 순이익이 줄곧 내리막길을 걷고 있다. 한때 300억원대를 넉넉히 웃돌던 순이익 규모는 지난해 126억원까지 쪼그라들었다.

◇ NH아문디도 대표펀드 부재로 고민

NH아문디자산운용은 좀더 일찌감치 합작운용사를 설립한 케이스다. 지난 2003년 농협과 프랑스 금융그룹인 크레디아그리콜(CA)이 각각 60%와 40%의 지분투자로 농협CA투자신탁운용을 만들었고, 2007년 NH-CA자산운용으로 사명을 변경한 바 있다.

이후 2010년 CA가 아문디로 변경된 후 이를 다시 반영해 NH-Amundi자산운용으로 바뀌었다. 사명 변경과 동시에 NH농협금융의 추가 출자로 NH 쪽 지분율이 70%로 확대됐다.

NH아문디자산운용의 경우 실적 추이만 놓고 보면 다른 두 합작사에 비해 양호한 편이다. 순이익이 꾸준히 늘면서 지난해는 연간 규모로 최대 순이익을 달성했다. 하지만 수탁고 증가에도 설정액이 1000억원을 넘는 펀드는 손으로 꼽을 정도로 대표 펀드를 찾기 힘든 실정이다.

그나마 신한BNP파리바운용과 NH아문디운용의 경우 외국계 합작사보다 국내 금융지주 계열 대주주 지분율이 훨씬 더 높은 상황으로 앞선 하나UBS운용보다는 운신의 폭이 훨씬 더 넓은 것으로 평가된다. 오랫동안 이어져 온 조합을 하나-UBS처럼 굳이 깰 필요는 없는 이유다.

하지만 들인 공에 비해 상대적으로 초라한 성과와 함께 경쟁사의 합작 청산은 이들에게도 적지 않은 고민을 안길 전망이다. 한 자산운용업계 관계자는 "세계 굴지 운용사의 글로벌 네트워크와 오랜 노하우를 활용하기 위해 합작을 택했지만 성과는 도드라지지 않는 편"이라며 "하나-UBS의 결별이 이들에게도 의미하는 바가 크고 고민도 그만큼 클 것"이라고 말했다.