KT는 지난 2002년 민영화된 기업이다. 그런데 최고경영자(CEO)의 거취는 정권이 바뀔 때마다 안갯속이다. 정치 외풍에 취약한 지배구조를 매번 드러내면서다. 지난 2014년 취임한 황창규 회장도 예외는 아니다. 이번에는 획기적인 대안이 마련돼야 한다는 목소리가 높다. KT가 처한 현실과 과제를 짚어본다. [편집자]

| ▲ 그래픽/김용민 기자 kym5380@ |

지난 1981년 한국전기통신공사로 창립한 KT는 지난 2002년 민영화됐다. 작년 10월 현재 KT의 최대주주는 지분 10.62%를 보유한 국민연금이나, 회사에 딱히 영향력을 행사하지 않고 있다.

이처럼 '주인'이 없다 보니 새로운 최고경영자(CEO)의 거취에 정부 입김이 자주 작용했다는 평가다. 연임에 성공했던 남중수 사장과 이석채 회장도 정권 교체 시기에 불명예 퇴진했다.

CEO뿐만 아니라 임원 인사에도 낙하산 의혹이 끊이지 않았다. 최순실·박근혜 게이트에서 드러난 낙하산 임원 인사 이전에도 비슷한 사례가 많았던 것은 널리 알려져 있다.

정치권력의 KT를 향한 탐욕은 KT가 괜찮은 먹잇감이기 때문으로 풀이된다.

KT의 작년 영업이익은 전년동기대비 14.00% 오른 1조4739억원, 매출액은 같은 기간 1.02% 오른 22조5074억원을 기록한 것으로 추정된다. KT '그룹'의 계열사만 40개에 달하는 등 낙하산이 착륙할 자리도 많다.

아이러니하게도 KT의 지배구조는 외부에서 좋은 평가를 받고 있다. 겉으로는 투명하기 때문이다. KT는 공식적으로 '국제 표준에 부합하는 기업 지배구조 모범규준 권고안을 채택해 전문 경영인 체제와 독립적인 이사회 중심의 투명한 기업 지배구조 시스템을 구축하고 있다'고 밝히고 있다.

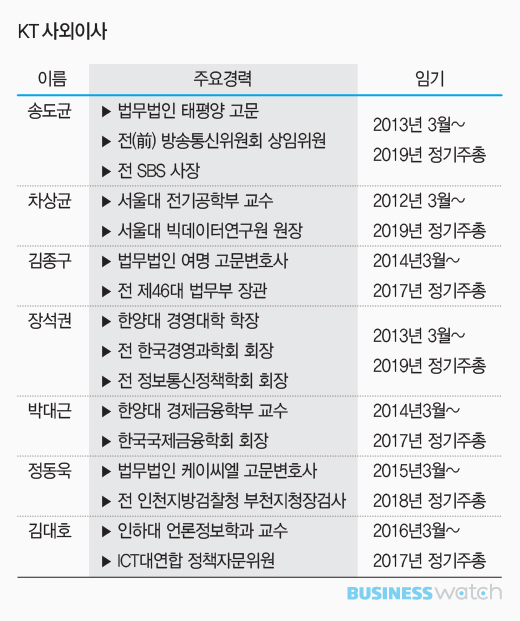

실제로 KT는 지난 2002년 CEO와 이사회 의장의 역할을 분리하고, 현재 사외이사 7명과 사내이사 3명 등으로 이사회를 구성하고 있어 견제와 전문적 조언이 가능한 구조인 것은 사실이다.

이런 까닭에 한국기업지배구조원(CGS)이 주관하는 'ESG'(Environment, Social, Governance) 평가 지배구조 부문에서 지난 2011년부터 5년 연속 최우수 등급인 'A+' 등급을 유지하고 있기도 하다.

문제는 구조가 아니라는 게 전문가들의 지적이다. CEO와 임원 자리를 정치권력의 전리품으로 여기는 인식이 소멸돼야 한다는 목소리가 높다.

증권사 한 연구원은 "강한 노조가 조직적으로 정부와 싸우지 않는 이상 KT 내부에서 지배구조 개편만으로는 소기의 목적을 달성하기 어렵다"며 "낙하산도 정당한 절차를 밟아서 내려오는 사례가 많으므로 낙하산은 큰 문제라는 인식 전환이 필요하다"고 말했다.

근본적으로 주인이 없는 상태를 바꾸기 위해서는 특정 기업이나 개인이 KT를 소유하는 대안도 제기되나, 7조6000억원이 넘는 KT의 시가총액 등 기업 규모를 고려하면 현실적으로 쉽지 않다는 설명이다.

증권업계 관계자는 "삼성 정도면 모를까 수조원에 달하는 자금을 동원할 인수 주체의 등장에 기대를 걸기 어렵다"고 판단했다. KT의 최대주주인 국민연금이 주주가치 제고를 위한 활동을 강화해야 한다는 목소리도 있으나, 국민연금 또한 대정부 독립성 문제가 존재한다.

결국 정권 공백기인 현재 시점에서 KT의 황 회장과 사외이사의 역할에 관심이 쏠린다. 이들이 스스로에 대한 특단의 조치를 마련해야 한다는 것이다. 업계 전문가는 "과거와 달리 정권 공백 상태이기 때문에 KT 이사회의 독립성이 다른 때보다 높다고 볼 수 있다"며 기대를 걸었다.

| ▲ 그래픽 : 유상연 기자/prtsy201@ |