지난 5월 초 시장조사기관인 IC인사이츠는 삼성전자가 올해 2분기 인텔을 제치고 세계 최대 반도체업체가 될 것이라는 전망을 발표하며 이렇게 의미를 부여했다. 1993년 이래 24년간 한번도 추격을 허용하지 않던 인텔의 왕위를 빼앗은 건 삼성에만 의미있는 일은 아니라는 얘기다. 그만큼 인텔은 반도체업계에서 '넘사벽'과 같은 존재였다.

인텔은 로버트 노이스, 고든 무어가 1968년 설립한 회사다. 노이스는 하나의 기판에 여러개의 트랜지스터를 집적하는 기술로 반도체 혁명을 이끈 장본인이고, 무어는 반도체 집적도가 2년마다 두배씩 늘어난다는 이른바 '무어의 법칙'으로 널리 알려진 인물이다.

워낙 유명한 인물들이 세운 회사라 인텔은 설립 초기부터 뜨거운 관심을 받았다. 구체적인 사업계획을 밝히지 않았어도 단지 노이스가 설립했다는 이유로 투자자들이 몰렸다고 한다. 인텔은 세계 최초로 D램을 생산(1970년)한 메모리 반도체 분야의 원조 같은 회사다. 지금은 컴퓨터의 두뇌역할을 하는 CPU(중앙처리장치) 시장의 70%를 공급하는 비메모리 회사로 탈바꿈했지만 처음엔 달랐다.

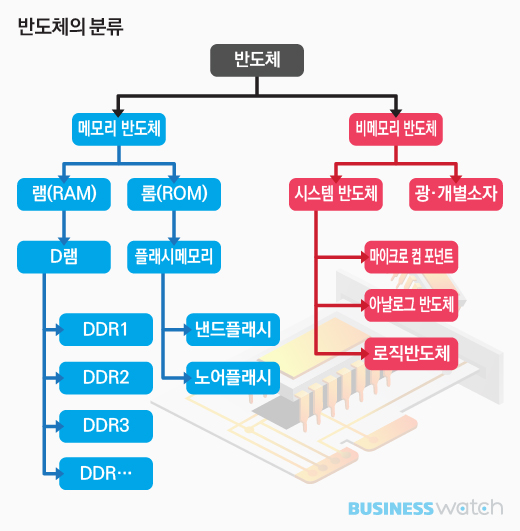

반도체는 크게 두가지로 나뉜다. 기억을 담당하는 메모리 반도체와 연산을 해주는 비메모리 반도체다. D램과 플래시메모리 같은 제품은 메모리, CPU나 AP(휴대폰이나 디지털TV 등에 사용되는 반도체로 컴퓨터의 CPU와 같은 역할을 한다)는 비메모리에 속한다.

1970년대만 해도 인텔의 먹거리는 메모리에서 나왔다. 그러다 1980년대 메모리 시장의 주도권이 일본으로 넘어가자 인텔은 D램사업을 포기하고(1985년) 비메모리인 CPU에 집중해 지금의 반도체 제국을 이뤘다.

첫 출발부터 기대를 모은 인텔과 달리 국내 반도체업계는 험난한 길을 걸었다. 1980년 고(故) 이병철 삼성 회장은 평소 친분이 있던 고바야시 고지 일본 NEC 회장에게 반도체 분야의 협력을 요청했으나 거절당했다.

자존심이 상한 이 회장은 "반도체가 뭐고? 얼마나 중요하기에 NEC 회장이 내 요구를 거절하노?"라며 절치부심한 끝에 독자개발의 길에 나선다(1983년). 전화위복이라는 말처럼 그 때의 거절이 아니었다면 삼성의 반도체 1위 자리는 꿈에 그쳤을지 모른다. 2000년대초 워크아웃에 들어갔던 하이닉스 역시 화려하게 부활하며 지금은 D램시장 2위의 메모리 강자로 자리잡았다.

| ▲ 故 이병철 회장이 1984년 삼성반도체 생산라인을 둘러보고 있다. (사진출처=호암재단) |

순간의 선택이 운명을 좌우하는 건 사람이나 기업이나 마찬가지. 특히 막대한 투자비가 들고 한번 주도권을 놓치면 회복이 힘든 반도체산업은 더더욱 그렇다.

'일본 반도체 패전(유노가미 다카시著, 2011년)'이라는 책을 보면 1980년대 전세계 반도체 시장을 쥐락펴락하던 일본 기업들이 도태한 이유 중 하나로 극단적인 '오버스펙' 경향이 꼽힌다. 1990년대엔 개인용 컴퓨터(PC)시장이 폭발적으로 커졌는데 기업이나 연구소의 대형 컴퓨터에 들어가는 고품질의 D램만을 고집하며 몰락을 자초했다는 것이다. 값싼 D램이 필요한 시대에 과잉품질을 추구하다 공정수가 많아졌고 그 결과 고비용 구조가 정착되면서 일본 기업들의 발목을 잡았다.

이에 비해 한국은 저렴하지만 쓰임새가 많은 D램을 신속하게 대량생산해 선발주자들을 하나씩 따라잡았다. 일본 기업들이 머뭇거릴 때 위험을 감내하면서 남들보다 먼저 8인치(웨이퍼 크기 기준, 당시엔 6인치가 대세였음) 생산라인을 구축(1993년), 가격경쟁력을 높인 전략도 먹혀들었다. 이 시기를 전후해 삼성은 메모리 분야 1위로 올라섰고 기술력에서도 확실한 우위를 차지했다.

플래시메모리도 비슷한 경로를 밟았다. D램은 전원이 꺼지면 정보도 같이 사라지는데 비해 플래시메모리는 전원이 꺼져도 데이터가 남는다. D램에 비해 속도는 느리지만 전원이 끊겨도 정보가 남기 때문에 스마트폰, 디지털카메라, USB 등에 많이 쓰인다.

초기 플래시메모리 시장에선 인텔이 주도하는 노어플래시와 도시바 중심의 낸드플래시가 경쟁했다. 셀(데이터를 저장할 수 있는 공간)을 병렬로 늘어놓는 방식의 노어는 값은 비쌌지만 정보를 읽는 속도가 빨랐다.

낸드는 읽는 속도가 느렸다. 하지만 회로가 간단하고 용량을 늘리기 쉬운 장점이 있었다. 국내 기업들은 노어보다 낸드가 성장잠재력이 높다고 보고 투자를 집중, 결국 플래시메모리 시장을 장악했다. 스마트폰에 128기가바이트(GB)의 낸드플래시를 탑재하는 지금보면 당연한 선택으로 여겨지겠지만 1990년대 후반만 해도 플래시메모리 시장의 90%는 노어가 장악하고 있었음을 감안하면 쉬운 결정은 아니었다.

재미있는 건 플래시메모리를 처음 개발한 곳이 현재 매각절차를 밟고 있는 도시바라는 점이다. 1984년 당시 도시바 직원이었던 마스오카 후지오 박사가 발명했다. 그는 최근 일본 현지언론과 인터뷰에서 "도시바가 제대로 반도체를 평가했다면 지금의 위기는 없었을지 모른다"며 쓴소리를 했다.

도시바는 낸드 시장확대를 위해 1992년 삼성과 기술을 공유했고 그로부터 정확히 10년 뒤인 2002년 낸드시장 1위 자리를 삼성에 내줬다. 이 때문에 일본에서는 1992년의 결정을 비판하는 목소리가 지금도 남아있다. 도시바는 1위에서 밀려나기 직전인 2001년 삼성에 낸드플래시 합작 제안을 했는데 삼성으로부터 거절당했다. 당시 삼성 핵심임원들은 "조금만 더 하면 따라잡을 수 있다"며 독자노선을 결정했다고 한다.

현재 도시바의 반도체부분(도시바메모리) 인수전에는 SK하이닉스가 속한 컨소시엄이 우선협상대상자로 선정돼있다. 도시바는 삼성에 이어 낸드 시장 점유율 2위 업체다. SK하이닉스 컨소시엄이 도시바를 인수하면 D램에 이어 낸드에서도 삼성과 SK하이닉스가 글로벌 1·2위에 오를 전망이다.

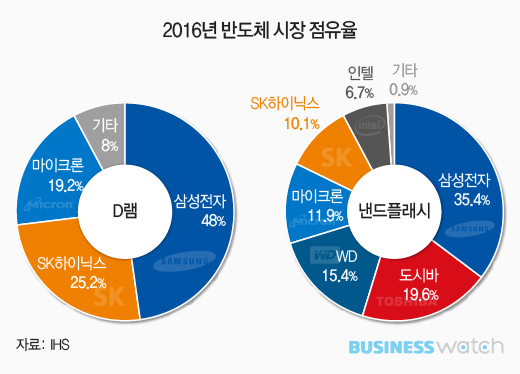

| ▲ 2016년 메모리 반도체 시장점유율. 비메모리까지 포함한 전체 반도체 시장점유율은 인텔이 1위였다. |