정부가 만성화하고 있는 전·월세난을 해결하기 위해 중산층을 타깃으로 한 ‘기업형 임대주택’ 정책을 내놨다. 터질듯 부풀어 오른 임대수요 압력을 기업형 임대로 빼보겠다는 계산이다.

사실 서민층의 주거난을 해소하기 위해서는 공공임대를 획기적으로 늘리는 게 상책이지만 문제는 돈이 없다는 거다. 공공주택 공급을 책임지고 있는 한국토지주택공사(LH)는 공공임대를 짓다가 빚더미에 올라앉은 지 오래다. 지난해 7조원을 줄였지만 여전히 98조원의 금융부채가 남아 있다. 이런 재무 상태로는 예정된 물량(매년 건설임대 4만~5만가구)을 공급하는 것도 벅차다.

전·월세난을 해소하기 위해서는 장기 임대주택을 늘리는 게 급선무인데 동원할 수 있는 재원이 고갈되자 민간자본에 러브콜을 보낸 것이다.

|

그동안에도 일부 건설사들이 5년짜리 민간 임대를 공급해 왔고, 다주택자들도 임대사업자로 참여해 왔지만 임대주택 시장에서 차지하는 존재감은 미미했다.

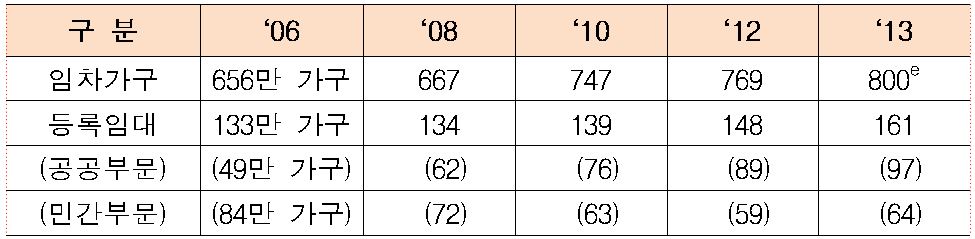

등록된 임대주택(표 참조) 가운데 민간임대는 2006년 84만 가구에서 2013년에는 64만 가구로 20만 가구나 줄었다.(2013년 말 기준 전체 임차가구(800만가구)에서 등록임대(161가구)가 차지하는 비율은 20% 수준으로 7년째 제자리걸음이다.)

이런 상황에서 8년 이상 장기로 공급되는 기업형 임대가 활성화하면 임대주택 재고총량을 늘릴 수 있다. 여기에 기업형 임대는 '임대료 상승을 제한한다'는 측면에서 공공임대 성격도 갖고 있다. ‘사는 것’에서 ‘사는 곳’으로 바뀌고 있는 주거 패러다임을 반영해 청소·세탁·가구렌탈 등 주거서비스를 제공한다는 점도 긍정적이다.

문제는 정부가 민간사업자의 장기 임대를 유도하기 위해 파격적인 혜택을 제공한다는 점이다. 정부는 ▲저렴한 땅 제공 ▲용적률 완화 ▲국민주택기금 저리 지원 ▲세금 감면 등을 통해 수익률을 연 3~4%포인트 더 올려줄 계획이다. 이렇게 되면 기업형 임대사업자들의 수익률은 은행 금리의 2배가 넘는 5~6% 선이 된다.

여기에 분양전환 의무, 임차인 자격제한, 초기임대료제한, 담보권설정제한 등의 규제가 폐지되고 임대의무기간(8년)과 임대료 상승제한(연 5%) 규제만 적용한다.

태생적으로 특혜논란을 안고 출발하는 셈이다. 그렇더라도 기업형 임대정책의 본래 취지가 잘 작동해 사업자들이 안정적인 수익을 올리면서 세입자들에게 시중 임대료보다 저렴한 셋집을 공급한다면 논란을 잠재울 수 있다.

하지만 ‘누이 좋고 매부 좋은’ 일은 일어나지 않을 공산이 크다. 시장 생리상 사업자는 더 큰 이익을 추구할 수밖에 없다. 결국 돈 되는 곳에서 돈 되는 세입자만 고르는 방향으로 직진할 확률이 높다. 그리하여 ‘한남 더힐’ 같은 고급 호화 임대주택 위주로 공급이 이뤄진다면, 기업형 임대정책은 실패로 끝나게 된다. 정책 입안자들은 고급 임대를 짓는데 서민의 쌈짓돈(국민주택기금)을 퍼줬다는 오명을 뒤집어 쓸 것이다.

오세훈 전 서울시장은 지난 2007년 주거에 대한 개념을 바꾼다는 취지로 시세의 80% 선에 전셋집을 공급하는 시프트(장기전세)를 도입했다. 일명 '오세훈 아파트'로 불리면서 인기를 끌었지만 중산층 이상이 사는 중대형 아파트에도 이 제도를 적용하면서 원성을 샀다.

박원순 시장은 연내에 입주대상을 저소득층으로 한정하고, 공급면적도 전용 85㎡ 이하로 낮추는 방향으로 제도를 뜯어고칠 계획이다. 여건이 성숙되지 않은 상황에서 시프트(SHift)를 시도했다가 시프트를 당한 격이다.