금융감독원이 굵직한 임원 자리 '구멍'을 메우지 못하고 있습니다. 요즘 금융권에서 화제를 몰고 다니는 게 이복현 금감원장이고, 금융시장 불안이 심해지는 와중에 '이자장사', '성과급 잔치'에 대한 비판 여론까지 뜨거워 시급한 현안이 쌓인 데 또 쌓이고 있는 곳이 금감원인데도 말이죠.

우선 금감원은 지난달 김은경 금융소비자보호처장 퇴임 이후에도 후속 임원급 인사를 주저하고 있습니다. 부원장급인 소보처장 외에 기획·경영, 공시조사 부원장보 두 자리도 그 이전부터 공석인 상탭니다. 15개 임원 자리 중 3개가 비었지만 쉽게 결정을 내리지 못하고 있는 모습이죠.

자리 채우기가 늦어지는 이유는 뭘까요? 일각에서는 임원 인사 이후 이뤄질 국장급 승진 등 후속 조치에 금감원 직원들이 피로감을 느낄 수 있어서라고 해석합니다. 조직 안정확보를 위해 일단 미루고 있다는 겁니다. 실제 금감원은 이복현 원장의 취임을 계기로 지난해 8월에는 40명, 12월에는 56명의 인사를 통해 부서장 대부분을 교체했죠.

하지만 한쪽에서는 조금 다른 해석이 나오고 있습니다. 감사원 지적 때문이라는 거죠. 최근 나온 감사원의 금감원 감사 결과가 배경입니다.

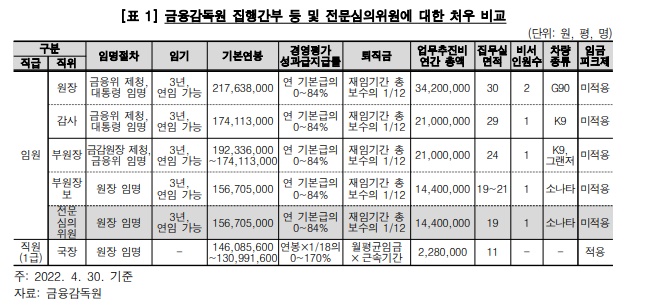

금감원 구성원은 크게 집행간부 등(이하 집행간부)과 직원으로 구분됩니다. 이 중 임원을 의미하는 집행간부는 금융위원회법에 따라 총 15명 이내로 규정되죠. 구체적으론 원장 1명, 부원장 4명 이내, 부원장보 9명 이내, 감사 1명 등입니다.

그런데 금감원이 '회계전문심의위원'을 사실상 집행간부처럼 운영하고 있는 게 화근이 됐습니다. 엄밀히 말하면 임원은 아닌데요. 임기·보수 및 처우가 부원장보와 동일하니 임원으로 봐야 한다는 게 감사원의 판단이죠.

전문심의위원이 집행간부로 분류돼 임원과 같은 대접을 받는 게 2019년까지는 문제가 없었죠. 하지만 2020년 금감원 직제개편 때 금소처와 소속 부원장보 직위를 새로 만든 게 문제였죠. 금소처 신설을 계기로 부원장보가 1명 추가됐고 전문심의위원까지 고려하면 법상 임원 정원을 초과하게 돼 버린 겁니다. 임원이 16명인 것과 마찬가지라는 거죠.

금감원에서는 감사원에 "상위 기관인 금융위와 협의해 전문심의위원의 역할과 권한 등에 대한 근거를 명확히 하겠다"는 의견을 제시한 상태랍니다. 쉽게 말하면 금융위와 의논해 임원을 1명 더 늘리는 쪽으로 법을 고치겠다는 겁니다.

하지만 감사원은 거부했습니다. 금감원이 정원초과 문제를 해결하는 게 먼저고요. 금융위와 법적 근거를 만드는 건 그 다음이라는 게 감사원의 답변이었죠.

이런 상황은 금감원 안에서 팽팽한 기 싸움을 유발했답니다. 감사원의 지적에 따르려면 향후 임원 한 명 줄여야 한다는 건데 "우리 영역에서는 절대 못 뺀다"는 거죠. 1999년 통합 금감원 출범 이후에도 은행·증권·보험 등 업역 간 암묵적으로 배분된 임원 몫에 대해선 한 치의 양보가 없답니다.

보통 업역별로 은행 3~4명, 증권 3~4명, 보험 2~3명 등이 관례적으로 임원을 맡으면서 균형을 맞춰왔던 것으로 알려졌는데요. 당초 내부에서 증권 업역에 속하는 자본시장·회계 쪽 부원장보를 일단 계속 비워두고 임원 인사를 진행하는 게 어떻겠냐는 안이 나왔답니다.

그런데 증권 권역의 반발이 너무 컸다고 합니다. 관련법 개정이 언제 될지 모르는 상황에서 자칫 한 자리를 빼앗길 수 있다는 걱정이 앞선 거죠. 금감원 한 관계자는 "회계사 출신인 이 원장도 반대한 것으로 안다"고 전했죠.

그러니 결과적으로 임원 공석을 다시 채우기도, 그렇다고 아예 빼기도 어려운 지금 상황에 이르렀다는 겁니다. 금감원은 차라리 다수의 공석을 유지하는 게 낫다고 판단한 것으로 보입니다. 지금처럼 임원 수를 줄여 운영하는 게 감사원의 눈총도 피할 수 있고 내부 반발도 잠재울 수 있으니까요.

현재 공석인 부원장·부원장보 업무는 다른 부원장보가 대행하거나 상급자인 부원장이 일을 나눠 맡고 있답니다. 금감원의 다른 한 관계자는 "임원 대행 체제에도 당장은 업무에 큰 무리가 없어 당분간 현상유지가 이어질 전망"이라고 했습니다.