해지환급금이 별로 없는 무(저)해지보험이 사실상 퇴출 수순에 들어가면서 소비자 편익을 내세워 규제 완화와 함께 판매를 장려한 금융당국의 책임론이 불거지고 있다.

당장 싼 보험료에 혹해 결과적으로 보험사의 재무적 부담만 키우고, 소비자 편익도 크게 기대할 수 없는 상품을 금융당국이 앞장서서 독려한 꼴이 됐기 때문이다.

금융당국이 무해지보험 규제 풀고 장려

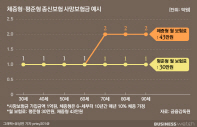

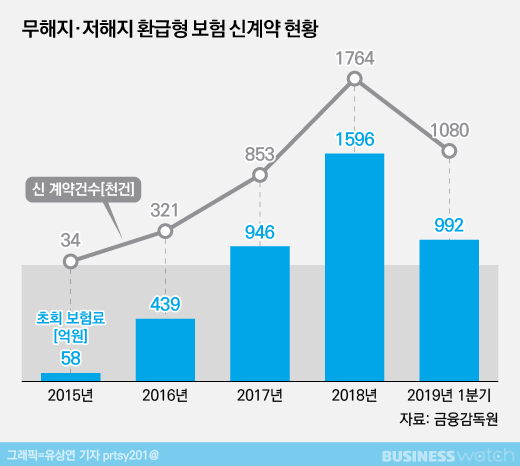

무(저)해지보험은 2015년 본격적으로 선을 보였다. 당시 금융당국은 납입기간 20년 이하 순수보장성 상품에만 허용하던 무(저)해지 환급상품을 모든 순수보장성 상품에 적용할 수 있도록 규정을 바꿨다.

저금리 기조가 계속되면서 보험료 인상이 예상되자 보험료를 낮출 수 있는 무(저)해지보험 규제를 풀었다.

그러자 당시 오렌지라이프가 업계 최초로 저해지보험 상품인 '용감한 오렌지 종신보험'을 출시했고, 20~30대를 중심으로 대박을 터뜨렸다. 이후 입소문이 나면서 국내 모든 보험사들이 앞다퉈 무(저)해지보험 판매에 나섰고, 2018년에만 176만건이 판매되면서 히트상품 자리에 올랐다.

물론 금융당국과 보험사들이 믿는 구석은 있었다. 쉽게 보험상품에 가입했다가 금방 해지하는 소비자가 그만큼 많았기 때문이다. 실제로 보험연구원에 따르면 국내 생명보험상품은 가입 첫해에 약 15%, 2년차에 10~15%가 해지한다.

보험사 입장에서 무(저)해지보험의 경우 오히려 해지가 많을수록 이익이 늘어나는 구조가 되는 셈이다.

문제는 무(저)해지보험이 불티나게 팔린 반면 실제 해지 수요는 보험사들의 예상을 밑돌면서 발생했다. 기본적인 해지 수요를 가정하고 보험료를 깎아준 보험사들 입장에선 그만큼 손실을 떠안을 수밖에 없게 됐다.

특히 당장은 직접적인 부담이 크지 않지만 향후 새 국제회계기준(IFRS17)과 신지급여력제도(K-ICS) 등이 도입되면 책임준비금이 급격히 늘면서 실질적인 재무 리스크로 작용할 수 있다. 책임준비금은 보험사가 미래에 보험금 지급을 위해 의무적으로 쌓아둬야 하는 돈을 말한다.

당장 싼 보험료에 혹한 금융당국 책임론

금융당국이 해지환급금이 지나치게 낮은 무해지보험에 대해 행정조치를 예고한 것도 이런 이유에서다. 그대로 놔뒀다간 재무 건전성 악화를 피할 수 없을 것이란 판단에 따른 것이다.

일부 소형 손해보험사의 경우 전체 보장성보험 매출에서 무해지보험이 차지하는 비중이 최대 60%까지 치솟은 것으로 알려졌다.

일부에선 보험상품 자율화 이후 '사후 감리제도'가 되레 리스크를 키웠다는 지적도 나온다. 보험사들은 현재 자동차보험처럼 특수한 몇 개 상품 제외하고는 모두 금감원 신고 없이 자체적으로 개발해 판매하고 있다.

그러면서 한치 앞을 내다보지 못하고 당장 저렴한 보험료에 혹해 규제를 풀어준 금융당국의 책임론이 거론되고 있다. 보험료가 저렴하다는 확실한 장점이 있지만 미래 부작용을 충분히 예상할 수 있었기 때문이다.

실제로 무(저)해지보험은 미국, 일본 등 해외에서는 10~20년 전에 이미 인기를 끌었던 상품이다. 무해지보험을 많이 판 보험사 일부는 해지율을 잘못 계산해 파산한 사례도 있다.

국내에서도 보험사들이 재무적 부담을 줄이려면 보험료 인상이 불가피할 전망이다. 저렴한 보험료라는 장점이 사라지고 그만큼 소비자들의 선택권도 의미가 없어지는 셈이다.

보험사 관계자는 "무(저)해지보험은 소비자들에게 유리한 상품"이라며 "특히 보험료에 손을 대면 일반 보험상품과 다를 바 없어진다"라고 지적했다.

금융당국 관계자는 "이제까지 무(저)해지보험 상품은 잘 운영되고 있으며, 환급률이 높거나 해지환급금이 10%가 안되는 경우만 문제가 많다고 보고 규제하려는 것"이라며 "무해지보험이 당초 취지와 맞지 않게 운용돼 안타까운 마음"이라고 말했다.