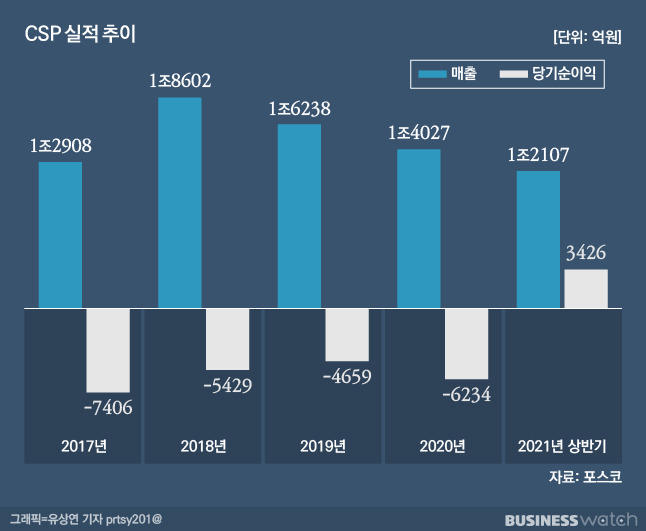

동국제강과 포스코 등이 투자한 브라질 제철소 CSP(Companhia Siderurgica do Pecem)가 올 상반기 3000억원대 순이익을 냈다. 2016년 고로에 불씨를 넣는 '화입(火入)'에 들어간 그 이듬해부터 매년 수천억원대 적자를 내던 적자회사의 극적 반전이다.

24일 포스코와 동국제강에 따르면 지난 2분기 CSP의 당기순이익은 1513억원으로 작년 2분기(-1824억원)대비 흑자전환 했다. 지난 2분기 매출은 6924억원으로 전년동기대비 153.2% 증가했다. 이 기간 영업이익은 2090억원으로 영업이익률이 30%를 넘어섰다.

CSP는 포스코와 동국제강, 세계최대 철광석 회사인 브라질 발레(Vale)가 공동 투자한 브라질 제철소다. 지분율은 발레 50%, 동국제강 30%, 포스코 20%다. CSP를 통해 숙원사업이던 고로에 진출한 동국제강이 CSP 경영의 주도권을 쥐고 있다.

CSP의 당기순손실은 2017년 7406억원, 2018년 5429억원, 2019년 4659억원, 2020년 6234억원 등으로 매년 수천억원대 적자가 눈덩이처럼 쌓였다.

작년말 기준 CSP 자본은 마이너스(-) 8501억원으로 완전자본잠식에 빠졌다. 매년 손실이 누적되면서 자본이 바닥난 것이다. 적자 원인은 CSP가 생산하는 슬래브(직사각형 모양의 철강 반제품)의 가격 경쟁력이 떨어졌기 때문이다.

하지만 작년부터 분위기가 바뀌기 시작했다. 북미 지역에 수출하는 슬래브 가격이 회복되면서다. 지난해 CSP 영업이익은 190억원으로 흑자전환했다. 하지만 브라질 헤알화 약세로 대규모 환차손이 발생하면서 당기순손실은 피하지 못했다. 올해는 헤알화가 안정세를 되찾고 슬래브 가격이 급등하면서 2분기까지 흑자가 이어지고 있다.

CSP가 흑자전환에 성공했지만 갈 길은 멀다. 동국제강이 2008년부터 작년까지 CSP에 투자한 현금만 1조원이 넘는다. 하지만 작년 말 기준 동국제강이 보유한 CSP 지분가치는 0원에 머문다. 손실 누적으로 투자금을 모두 까먹은 것이다. 포스코가 6569억원에 취득한 CSP 지분 가치도 모두 사라졌다. 투자원금 회수를 위해선 호황이 수년간 지속되야 하는 셈이다.

동국제강과 포스코는 올 상반기에도 CSP에 각각 288억원, 192억원을 출자했다. 하지만 지난 6월 기준 CSP의 자본은 –737억원으로 여전히 완전자본잠식 상태가 이어지고 있다. 영업환경 개선과 함께 재무구조 개선이 동시에 이뤄져야 하는 것이다. 여기에 최근 브라질 현지 CSP 제철소에 화재가 발생하는 사고까지 겹쳤다.

CSP의 향후 경영성과는 미국 슬래브 수출 가격에 달려있다. 하이투자증권에 따르면 브라질 슬래브 수출 가격은 지난해 톤당 400달러에서 올들어 1000달러까지 치솟았다. 증권업계에선 미국 철강가격의 고공행진이 계속되면 CSP의 실적 개선세도 지속될 것으로 내다보고 있다.

이종형 키움증권 애널리스트는 "CSP는 슬라브 가격 상승과 판매량 증가로 2개분기 연속 사상 최대치를 경신했다"며 "브라질 헤알화의 급락만 없다면 올 하반기부터는 CSP에서 지분법 이익 유입도 기대된다"고 분석했다.