삼성의 성공비결에 대한 해석은 다양하다. 하지만 많은 사람들이 공감하는 부분이 있다. 바로 이른바 '삼각편대'다. 빠른 의사결정이 가능한 오너경영, 의사결정을 단시간내 실행에 옮기는 시스템, 그리고 계열사 CEO 등 인재가 그 주인공이다.

지금 삼성그룹을 이끄는 삼성전자의 성공 뒤에는 반도체사업이 있었다. 삼성은 반도체에서의 성공을 기반으로 LCD와 휴대폰 등의 일류사업을 일궈냈다. 지금은 그 자리를 스마트폰이 물려받은 상태다.

결과적으로 성공했지만 당시 삼성의 반도체사업 투자는 재계에서 '무모하다'는 평가를 받았다. 정부에서도 우려하는 목소리를 냈었다. 만일 당시 삼성이 전문경영인 체제였다면 반도체 사업에 대한 결정은 불가능했다.

결과적으로 성공했지만 당시 삼성의 반도체사업 투자는 재계에서 '무모하다'는 평가를 받았다. 정부에서도 우려하는 목소리를 냈었다. 만일 당시 삼성이 전문경영인 체제였다면 반도체 사업에 대한 결정은 불가능했다.

한때 삼성의 삼각편대는 해체됐었다. 이건희 회장이 경영일선에서 물러나면서다. 당시 삼성은 전략기획실을 해체하고 위원회 체제를 출범시켰다. 각 계열사도 독립경영에 나섰다.

물론 새로운 체제의 성과도 나쁘지 않았다. 하지만 내부에서 먼저 우려하는 목소리가 제기됐다. 현상 유지는 가능하지만 미래를 담보할 수 없다는 것이 가장 불안한 요인이었다. 세간의 따가운 시선에도 불구하고 삼성의 현직 최고경영자(CEO)들이 나서서 이 전 회장의 복귀 필요성을 강조했다.

결국 2010년 이건희 회장이 경영에 복귀하면서 삼성은 다시 오너와 미래전략실, 그리고 계열사 CEO들이 움직이는 새로운 삼각편대를 구축했다.

물론 삼각편대를 이끄는 얼굴들은 변했다. 이건희 회장과 이재용 부회장(사진) 등 오너, 최지성 부회장을 중심으로 한 미래전략실, 그리고 삼성전자를 비롯한 각 계열사 사장들이 지금 삼각편대의 주역들이다.

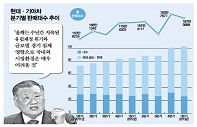

새로운 삼각편대의 성과는 가시적이다. 삼성그룹의 매출액은 2009년 220조원에서 2010년 254조원, 2011년에는 274조원으로 증가했다. 2009년까지 27만명 수준에 머물던 임직원수는 2011년 36만9000명까지 늘어났다. 단순히 매출 등 외형뿐 아니라 일자리와 같은 사회적인 기여도 역시 높아졌다는 의미다.

재계에서는 삼성이 지금의 경영시스템에 변화를 줄 가능성은 높지 않을 것으로 보고 있다. 이재용 부회장의 경영권 승계가 맞물려 있고, 그동안의 경험상 가장 효과적인 체제라는 판단이 서 있기 때문이다.

재계 관계자는 "과거처럼 오너십이 크게 흔들리는 상황이 아니라면 삼성 입장에서는 지금의 구조가 최선일 것"이라며 "이재용 부회장의 경영권 승계이후에도 지금의 체제가 유지될 것으로 보인다"고 말했다.