SK그룹은 올해 창립 60주년을 맞았으나 ‘환갑(還甲)잔치’를 치르지 못했다. 지난 1월 그룹 오너인 최태원 회장이 법정 구속되는 최악의 사태를 맞았기 때문이다.

그룹에서 최 회장이 차지하는 위치가 절대적인 만큼 위기감은 그 어느 때보다 크다. 최 회장은 새해 첫날부터 중국을 방문하는 등 그룹 최대 화두인 새로운 먹거리를 찾기 위해 오대양 육대주를 넘나들었다. 최 회장은 그동안 1년의 절반을 해외에 머무르며 신성장 동력을 발굴하는데 공을 들여왔다.

하지만 최 회장 구속으로 SK그룹의 성장동력 발굴 및 해외 사업은 당분간 차질을 빚을 가능성이 커졌다.

◇ SK, 오너 경영공백 ‘최대 위기’

사실 최 회장 부재는 이번이 처음은 아니다. 지난 2003년에 SK글로벌 분식회계 사건으로 최 회장은 실형을 선고 받은 바 있다. 당시에는 최 회장을 대신하는 자리에 손길승 회장이라는 걸출한 전문경영인이 있었다.

손 회장은 고(故) 최종현 회장 시절부터 그룹 안살림을 맡았고, 1998년 최종현 회장 사망 이후에는 최태원 회장과 공동으로 그룹을 이끌었기 때문에 최 회장 공백은 크지 않았다는 평가다. 하지만 이번은 상황이 다르다. 최 회장을 대신할만한 회장급 전문경영인이 없는 데다 그룹의 덩치도 커져 결정해야 할 일도 많다.

SK그룹은 "그동안 계열사들의 독립경영체제를 강화해 왔기 때문에 당장 심각한 경영공백은 없을 것"이라며 침착한 모습을 보이고 있다. SK그룹은 올해 '따로 또 같이 3.0' 경영 체제를 도입하면서 총수의 권한을 각 계열사 최고경영자(CEO)에게 넘겼다. 아울러 전문경영인인 김창근 SK케미칼 부회장이 그룹 의사결정기구인 수펙스추구협의회 의장을 맡아 그룹을 대표하고 있다. 표면적으로는 최 회장 공백을 최소화할 수 있는 구조다.

하지만 그룹 의사결정기구가 제대로 작동할지 여부는 더 지켜봐야 한다는 게 외부의 평가다. 오너 중심의 지배구조가 단번에 자율경영 체제로 전환할 수 있겠느냐는 목소리도 나온다.

◇ 반도체 등 신사업 육성 차질 불가피

재계에서는 SK그룹의 경영 차질이 불가피할 것으로 보고 있다. 당장 그룹이 야심차게 추진해온 글로벌 사업이 발목을 잡혔다. SK는 지난해부터 SK텔레콤과 SK하이닉스 등 주력 계열사들의 중국 진출에 박차를 가해왔다.

특히 최 회장이 큰 애정을 보였던 반도체 사업 확대에 제동이 걸릴 것으로 보인다. SK그룹은 지난해 초 반도체 사업을 그룹의 차세대 성장동력으로 육성하기 위해 하이닉스를 인수했다. SK하이닉스는 지난해 4분기 흑자전환을 이뤘으나 더 이상 상승세를 이어가지 못하고 있다. 올해 투자계획도 아직 확정하지 못한 상태다. 지난해 반도체 사업에만 3조8500억원의 통큰 투자를 한 것과 대비되는 모습이다.

대규모 인수합병 건도 더 이상 기대하기 어렵다. 막대한 자금이 소요되는 결정을 오너가 없는 상태에서 함부로 할 수 없기 때문이다.

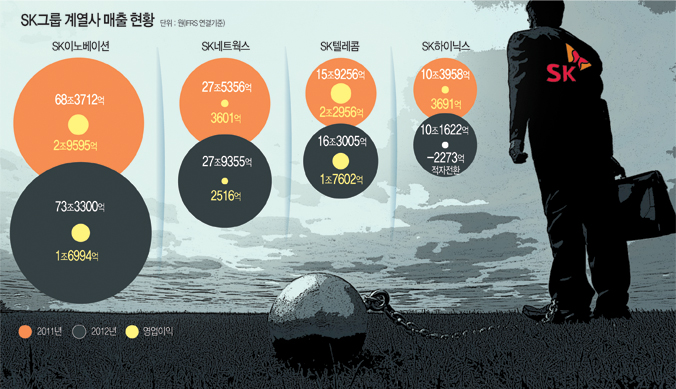

설상가상으로 주력 계열사의 실적도 부진하다. 매출이 그룹 전체의 절반 이상을 차지하는 SK이노베이션은 지난해 사상 최대 규모의 매출을 기록했으나 석유·윤활유 사업의 부진으로 영업이익이 전년대비 무려 42% 빠졌다. SK네트웍스는 글로벌 경기둔화에 따른 화학재 사업 둔화로 지난해 영업이익이 전년대비 30% 줄었고, SK텔레콤 역시 통신망 투자와 마케팅 비용이 늘면서 영업이익이 20% 이상 감소했다.

이에 대해 SK그룹 관계자는 "올해는 따로 또 같이 3.0의 원년으로서 각 사의 특성과 장점을 잘 살린 '따로'와 시너지 창출을 위한 '또 같이'의 기반을 다져 향후 그룹이 한 단계 더 도약하기를 기대한다"고 밝혔다.