하지만 삼성에는 항상 위기라는 단어가 따라다닌다. 이건희 회장은 기회가 있을때마다 '위기'라는 단어를 꺼낸다. 급변하는 상황 속에서 한시라도 긴장을 늦췄다간 뒤쳐질 수밖에 없다는 의미다.

삼성전자를 중심으로 삼성그룹의 성장이 이어지고 있지만 아직 '그 이후'에 대해서는 장담할 수 없다. 여전히 미래의 먹거리를 찾아야 하는 과제를 안고 있는 것이다.

◇ 빛나는 스마트폰..다음 주인공을 찾아라

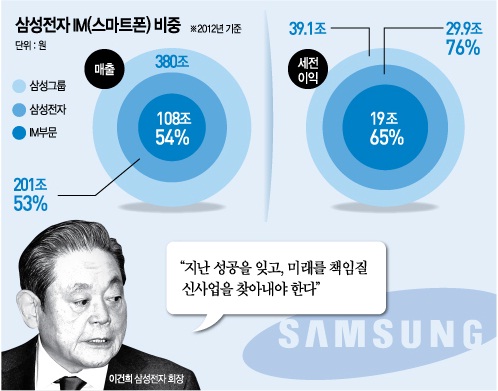

스마트폰 사업을 포함한 IM부문 매출은 32조8200억원, 영업이익은 6조5100억원이었다. 1분기 삼성전자 매출의 62%, 영업이익의 74%를 책임졌다. 삼성그룹 내에서 삼성전자가 차지하는 비중, 그리고 삼성전자 안에서 스마트폰 사업이 차지하는 비중은 절대적이다.

전통적으로 삼성전자의 성장을 견인해온 반도체와 디스플레이, TV 등도 선전하고 있지만 이익의 절대규모나 브랜드 가치 등의 측면에서는 이미 스마트폰에게 '맏형'의 자리를 넘겨줬다고 해도 과언이 아니다.

눈부신 성장이 이어지고 있지만 역설적으로 이같은 구조에 대한 불안한 시각도 제기된다. 과거 삼성의 강점중 하나는 고르게 나눠진 사업 포트폴리오였다.

반도체와 디스플레이, 휴대폰, TV 등이 고르게 성과를 내며 한 사업이 일시적으로 부진하더라도 다른 사업이 이를 채워주는 구조였다. 한 사업이 부진에 빠진다고 해서 삼성전자 전체가 흔들릴 정도는 아니었다.

하지만 지금은 스마트폰 사업이 부진에 빠질 경우 다른 사업이 이를 보완해 줄 수 없는 상황이다. 스마트폰 사업의 부진이 곧 삼성전자 기업가치와 직결될 수밖에 없는 구조다.

[삼성 갤럭시 스마트폰 시리즈는 올해초 세계판매 1억대를 돌파했다.]

물론 당장 스마트폰 사업에서 위기가 올 것으로 예상하는 사람들은 그리 많지 않다. 삼성은 여전히 급성장중인 세계 스마트폰 시장을 주도하고 있다. 불과 몇년전만 해도 삼성의 현재 위상을 예상한 사람은 많지 않았다.

삼성도 이미 미래에 대한 고민과 준비를 본격화하고 있다. 이건희 회장은 지난 2011년 "지금 삼성을 대표하는 사업은 10년안에 사라진다"고 말한 바 있다. 올해 신년사에서도 "지난 성공을 잊고, 미래를 책임질 신사업을 찾아내야 한다"고 강조했다.

삼성은 지난 2010년 바이오와 의료기기, 2차전지, 태양광, LED 등 5대 신수종 사업을 발표하고 2020년까지 23조3000억원을 투자한다고 밝힌 바 있다.

문제는 새로운 먹거리를 찾는 것이 쉽지 않다는 점이다. 의료기기는 사업부로 재편되긴 했지만 다른 사업들은 좀처럼 속도를 내지 못하고 있다. LED는 중소기업 적합업종으로 지정됐고, 태양광도 공급과잉에 시달리며 업황 자체가 부진한 상태다. 2차전지중 자동차부분 역시 성장속도가 느리고, 바이오도 단시간내 성과를 내긴 어려운 분야다.

좀처럼 새로운 성장동력이 보이지 않는다는 점이 이건희 회장이 줄곧 위기론을 강조하고 있는 배경이란 해석이다.

◇ 신경영 20년..300년 기업을 향해

지난 1993년 독일 프랑크푸르트에서 나온 이른바 '신(新)경영' 선언("마누라와 자식빼고 다 바꾸자")이후 삼성은 급속도로 변화했다.

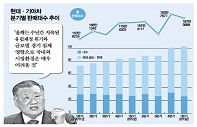

1993년 29조원이던 삼성그룹의 매출은 지난해말 380조원으로 13배 성장했다. 세전이익은 8000억원에서 39조1000억원으로 49배, 직수출금액은 107억 달러에서 1572억달러로 15배 늘어났다. 7조6000억원이던 시가총액은 338조원으로 44배 늘었다.

신경영 선언 20주년을 맞은 삼성은 안팎으로 여전히 쉽지않은 과제들을 안고 있다. 새로운 정부가 출범하며 부상하고 있는 경제민주화 요구를 외면하기 어려운 상황이고, 이는 자칫 그룹의 지배구조와 연결될 수도 있다. 경영권 승계 역시 가시권에 두고 고민해야 하는 부분중 하나다.

삼성이 최근 미래기술을 육성하는 재단을 설립하고, 소프트웨어 인력 양성을 확대하기로 한 것도 이같은 분위기와 맞물려 있다. 신경영 20년을 맞는 올해 또 다른 신경영이 제시될 가능성이 높다는 관측도 나온다.

과거 삼성 창업자인 호암 이병철 회장은 '300년 기업'을 꿈꿨다. 왜 300년이냐는 참모들의 질문에 "1000년이라고 말하고 싶지만 허황되다고 생각할까봐"라고 답했다.

창립 75주년을 맞은 삼성은 이제 고작 청소년기 후반 정도를 거치고 있는 셈이다. 삼성 관계자는 "삼성은 양보다 질로 변화해 나가야 한다는 생각을 갖고 있다"며 "보다 높은 부가가치를 생산할 수 있도록 내부적으로 다양한 시도를 하고 있다"고 강조했다.