정준양 전 포스코 회장은 재임기간 중 포스코의 덩치를 키웠다. 포스코의 계열사 수는 정 전 회장 취임 이후 3년여 만에 2배가량 늘었다. 하지만 커진 덩치와 달리 체력은 급격히 떨어졌다. 당시 업계에서는 포스코의 몸집 불리기에 우려의 시선을 보냈다.

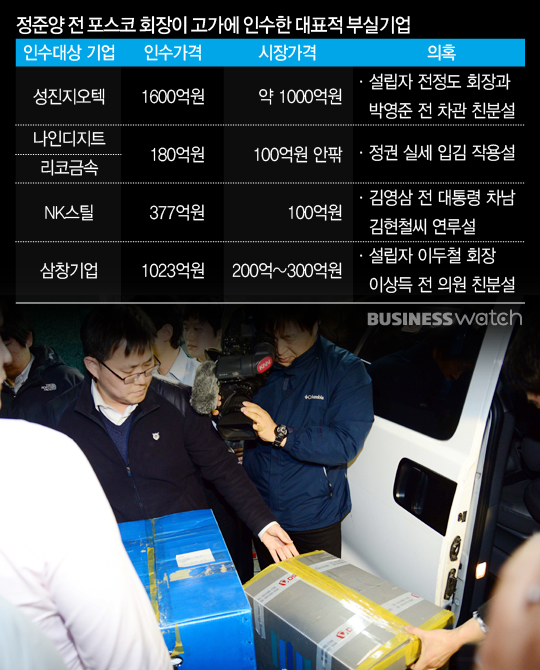

포스코의 체력이 저하된 것은 당시 인수한 계열사들 때문이다. 시장 가격보다 훨씬 높은 가격으로 여러 기업들을 사들였다. 누구도 이해할 수 없는 행보였다.

◇ 우량 계열사까지 망친 '성진지오텍'

정 전 회장의 부실 기업 인수의 대표적인 사례는 성진지오텍이다. 성진지오텍은 1989년 설립된 석유화학 플랜트 및 오일샌드 모듈제작 업체다. 포스코는 지난 2010년 성진지오텍을 인수했다. 성진지오텍이 가진 해양플랜트 부문과 포스코건설이 가진 육상플랜트와의 시너지를 기대했다.

하지만 당시 업계와 시장에서는 포스코의 성진지오텍 인수에 대해 의아해 했다. 성진지오텍의 재무상태가 극도로 좋지 않았기 때문이다. 당시 성진지오텍의 부채비율은 1613%에 달했다. 조선·해양 업계에서는 통상적으로 부채비율이 250%를 넘는 곳에는 부품 등을 발주하지 않는다. 위험부담이 커서다. 성진지오텍은 이미 좀비 상태나 다름 없었다는 이야기다.

포스코는 미래에셋펀드가 가진 지분과 성진지오텍 창업자인 전정도 회장이 가진 지분 등 총 1234만여주(지분율 40.4%)를 총 1600억원에 인수했다. 시장 적정 가격보다 50% 비싼 가격이었다. 업계 관계자는 "거의 망한 기업을 웃돈까지 주고 인수하는 까닭을 알 수가 없었다"며 "당시 업계에서는 포스코가 제대로 사기를 당한 것으로 봤다"고 했다.

업계의 우려 섞인 시선은 그대로 현실이 됐다. 성진지오텍은 포스코에 인수된 이후에도 실적 부진이 이어졌다. 매출은 늘었지만 손실은 더욱 커졌다. 뒤늦게 문제를 인식한 포스코는 결국 성진지오텍을 포스코플랜텍과 합병했다. 포스코플랜택은 포스코의 제철소 정비를 담당하던 알짜회사였다.

그럼에도 불구 포스코플랜텍의 실적은 점점 더 나빠졌다. 포스코플랜텍은 지난 2013년 매출 6034억원에 영업손실 630억원, 작년에는 3분기까지 4774억원에 영업손실은 이미 604억원을 기록했다. 사망한 기업을 웃돈까지 주고 인수한 결과는 참담했다.

◇ '마이너스의 손' 된 정준양

정 전 회장의 이해할 수 없는 인수 랠리는 이후에도 계속됐다. 포스코는 지난 2010년 나인디지트를 인수했다. 2011년에는 리코금속도 인수했다. 이들은 모두 도시광산 업체들이다. 포스코가 이들 업체들을 인수하는데 들어간 비용은 180억원이다.

이들 불량 덩어리들이 포스코엠텍의 도시광산사업부로 편입되면서, 포스코엠텍은 2013년의 51억원의 영업손실을 입었다. 작년에는 3분기까지 119억원의 영업손실을 기록했다. 그전에 보였던 실적 그래프와는 확연히 다른 모습이다.

◇ 부실기업 고가 인수의 '이면(裏面)'

그렇다면 정 전 회장은 왜 이런 부실 기업들을 그것도 고가(高價)에 인수했을까. 업계 등에서는 정 전 회장과 당시 MB정권 간의 관계에서 답을 찾는다. 보수적인 재무정책으로 유명한 포스코가 부실 기업을 시장가격의 몇 배씩이나 더 주고 인수한 데에는 정권과의 관계를 제외하고는 달리 설명이 되지 않는다는 것이다.

| ▲ 그래픽=김용민 기자 |