현대차 위기론은 꽤 오래 전부터 제기돼왔다. 성장 동력이 한계에 다다랐다는 지직이었다. 그동안은 이런 주장의 징후만 있었다면 이번 실적은 그런 징후가 현실로 드러난 것으로 보인다. 향후 전망도 좋지 않은 상황이라 현대차 위기론은 앞으로 더욱 힘을 얻을 것으로 보인다.

◇ 영업익 1조원 '턱걸이'

3분기 현대차의 영업이익은 1조681억원이었다. 지난 2010년 IFRS(국제회계기준)을 도입한 이래 분기 기준으로 가장 저조한 실적이다. 현대차도 내부적으로 침통한 분위기다. 시장과 업계에서는 현대차의 3분기 실적 부진을 예상하고 있었다. 그런만큼 큰 충격을 받지는 않았다. 이날 현대차의 주가는 전일대비 0.36% 하락에 그쳤다.

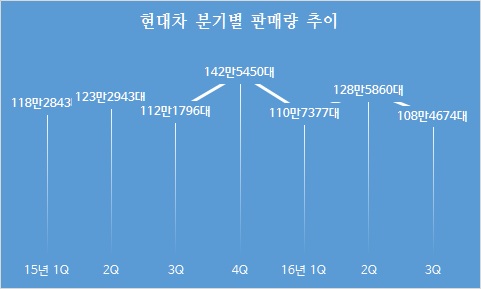

현대차 실적 부진의 원인은 판매 부진이다. 특히 내수와 신흥 시장에서의 고전이 이어졌다. 3분기 내수판매는 전년대비 19.2% 줄었다. 신차 부재와 개별소비세인하 종료 등 악재가 겹쳤다. 폭스바겐 사태 이후 수입차는 주춤한 상황이지만 여타 경쟁 업체들의 반격이 거세다. SUV만으로 버티기에는 한계가 있다.

해외 판매도 마찬가지다. 특히 러시아와 브라질 등 신흥 시장에서 부진했다. 올들어 3분기까지 러시아 공장의 판매량은 전년대비 7.9% 감소한 15만1000대였다. 브라질 공장 판매량은 전년대비 8.66% 줄었다. 신흥 시장 수요 부진에 이종통화 변동까지 겹치면서 현대차 판매는 역주행을 거듭하고 있다.

파업도 현대차 실적 쇼크에 한 몫을 했다. 24차례 파업으로 노조는 기본급 4000원 인상을 따냈다. 하지만 현대차는 그 대가로 상반기에 벌어들였던 영업이익 3조1000억원을 날렸다. 생산 차질은 고전하고 있는 현대차를 더욱 어렵게 했다. 3분기 국내 생산·해외 판매는 전년대비 24.7%나 줄었다. 파업 탓이다.

판매 부진은 고정비의 증가를 가져왔고 이는 결국 실적에 부담이 됐다. 업계에서는 현대차가 획기적인 전환점을 마련하지 못하면 실적 악화는 계속될 것이라고 보고 있다. 실제로 4분기 실적도 장담할 수 없는 상황이다. 악재가 사라질 기미는 보이지 않는다. 현대차 위기론이 계속 제기되는 이유다.

◇ 허리띠 졸라 맨다

최근 현대차그룹의 전 계열사 임원들은 급여의 10%를 삭감하기로 했다. 회사의 경영상태가 좋지 않은 만큼 솔선수범하겠다는 의지다. 자발적으로 급여 삭감에 동참하는 임원은 약 1000여 명에 달한다. 현대차그룹 임원들이 임금 삭감에 나선 것은 지난 2009년 1월 이후 처음이다.

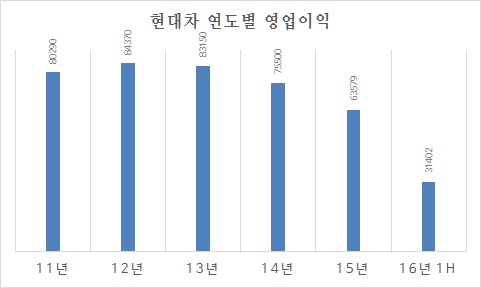

현대차그룹 임원들의 임금 자진 삭감은 현재 현대차가 처해있는 현실을 그대로 보여준다. 영업이익률이 4년째 하락하고 있는데다 최근 판매마저 눈에 띄게 부진하자 임원들이 먼저 나선 셈이다. 그만큼 어렵다. 현대차 고위 관계자는 "정말 어렵다. 돌파구가 보이지 않는다"고 토로했다.

| ▲ 단위:억원. |

임원들의 자발적인 임금 삭감은 직원들에게도 큰 반향을 일으켰다. 내부적으로 그동안 설(說)로만 돌던 위기론이 현실화되는 것이 아니냐며 동요하는 분위기다. 현대차 관계자는 "임원들마저 직접 나서는 것을 보고 정말 어렵긴 한가보다하는 생각이 들었다"면서 "직원들의 분위기도 많이 위축된 상태"라고 말했다.

이번 임금 삭감을 통해 현대차는 분위기를 다잡겠다는 생각이다. 내부적으로 위기 의식과 원가 절감 등의 필요성을 강조하는데에 이만한 카드가 없다. 이를 통해 전사적으로 위기 돌파에 나서는 분위기를 조성해 긴장감을 높이겠다는 계획이다.

현대차의 영업이익은 지난 2012년을 정점으로 계속 하락하고 있다. 매년 앞자리 수가 바뀔만큼 하락 속도도 빠르다. 2012년 8조4370억원에 달했던 현대차의 영업이익은 작년 6조3579억원까지 떨어졌다. 올해 상반기에는 전년대비 7.0% 감소한 3조1402억원을 기록했다. 하반기는 더욱 좋지 않을 것으로 보인다. 임원들이 직접 나설 수밖에 없는 분위기였던 셈이다.

◇ '악재 터널' 탈출 가능할까

현대차는 현재 과도기에 있다. 대중 브랜드로의 성장에 한계를 느끼고 다양한 실험을 진행하는 중이다. '제네시스' 브랜드 론칭과 고성능 차량인 'N'브랜드 론칭이 대표적이다. 이들 브랜드는 현대차가 현 상황을 타개할 일종의 돌파구다. 하지만 아직 시작 단계인 만큼 눈에 띄는 성과가 없다는 점이 문제다.

특히 '제네시스'의 경우 현대차가 사활을 건 작품이다. 따라서 '제네시스'가 얼마나 빨리 자리를 잡느냐에 현대차의 명운이 결려있다. 아울러 '제네시스'가 시장에 안착하기까지 '현대'브랜드가 버텨줘야 한다. 그렇지 못하면 '제네시스'는 물론이고 '현대' 브랜드 마저 무너질 수 있다. 이것이 최악의 시나리오다.

문제는 이런 최악의 시나리오가 점점 가시화되고 있다는 점이다. 최근들어 잇따라 불거진 품질 문제가 대표적이다. 현대차가 생명처럼 여겼던 품질 부문에서 균열이 생기면서 소비자들의 신뢰도가 떨어지고 있는 상태다. 이럴 경우 '제네시스' 브랜드에까지 영향을 미칠 수밖에 없다.

해외 시장에서는 이미 시장을 선점하고 있는 럭셔리카 브랜드와 가격을 앞세운 로컬 브랜드 사이에서 오도가도 못하는 처지가 돼버렸다. 현대차가 가장 답답해하는 부분이다. 신차를 내놔도 과거와 같은 폭발적인 신차 효과를 기대하기 어렵다. 그러다보니 조기에 모델 노후화가 진행되고 결국 소비자들이 이탈하는 악순환의 연속이다.

업계 관계자는 "현대차는 지금껏 관성으로 굴러왔다고 보면 된다"면서 "하지만 이제는 시장 상황과 트렌드가 변했다. 여기에 발맞추지 않는 한 추락은 불가피하다. 그런 측면에서 '제네시스'의 조기 안착이 여러모로 중요하다. '제네시스'에 현대차의 많은 것이 달려있다"고 지적했다.