오일머니에 힘입어 도약하던 해외건설이 저유가 여파로 위기에 봉착했다. 글로벌 건설시장의 성장세가 둔화되면서 가격 경쟁력 중심으로 입찰에 뛰어드는 단순 도급방식 사업은 수익성이 뚝 떨어졌다. 국내 건설사들이 집중하고 있는 사업 형태다. 불확실성이 커진 해외 건설사업의 현주소를 짚어보고 앞으로 가야할 길을 찾아본다. [편집자]

'중동 편중, 플랜트 일색, 저가 수주'

2013년 하반기 이후 국내 건설사들이 해외 현장에서 대규모 손실을 내고 있다는 비보(悲報)가 잇달아 터져나오자 업계에서 지목한 원인들이다. 틀리지 않다. 2008년 글로벌 금융위기 이후 한국 건설사들은 경쟁적으로 중동으로 향했지만 빠듯한 사업비로 현장을 관리하는 데 실패하며 부실의 수렁에 빠졌다.

그래서 대안으로 나온 게 아시아·중남미 등지로의 수주지역 다각화, 토목·건축 분야 등의 공종 다변화 등이다. 역시 맞는 얘기다. 하지만 이 역시 근본적인 해결책은 아니다. 경쟁이 덜할 수는 있어도 결국 '가격(사업비)'으로 승부하는 방식에서는 벗어나지 못하기 때문이다.

해외건설 전문가들은 발주처에서 내놓는 사업을 받아먹기만 하는 식의 현재 건설업계 해외사업 구조로는 한계가 있다고 지적한다. 국내 건설업계가 가야할 길은 어디에 있을까?

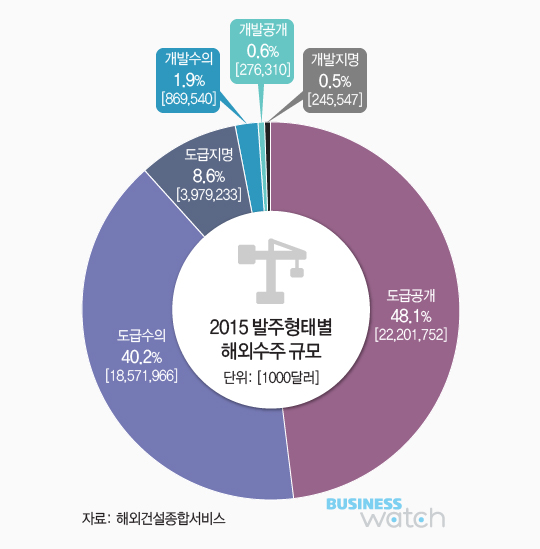

| ▲ 그래픽= 유상연 기자/prtsy201@ |

◇ 해외건설 덩치 커졌지만 '도급' 일변도

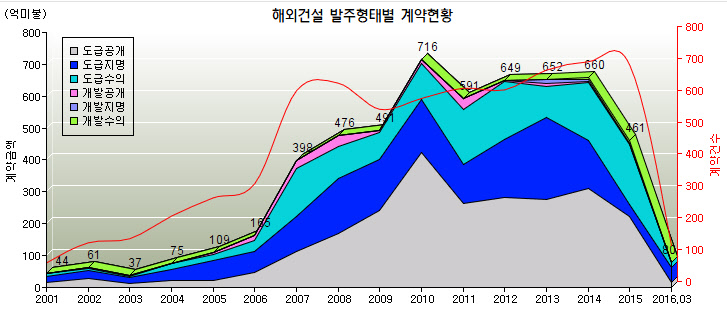

해외건설협회가 집계한 해외건설 계약 현황을 발주형태별로 살펴보자. 국내 기업(공기업 포함)들은 작년 전체 해외 수주 물량 461억달러 중 97%에 해당하는 447억달러를 도급방식으로 수주했다. 프로젝트의 기획단계부터 참여하는 개발방식 수주는 달랑 3%인 14억달러에 불과하다.

도급방식은 발주자가 사업비, 금융 등 프로젝트 전반을 담당하고 건설사는 설계·구매·시공(EPC) 등 단순시공 영역만 맡는 구조다. 반면 개발방식은 시공 기업이 사업 제안부터 시작해 지분투자, 금융, 설비운영 등 사업 전과정에 참여하는 것이다.

세부적으로 보면 일정 요건을 갖춘 건설사 전체를 대상으로 도급 입찰을 하는 '도급공개' 방식 공사가 222억달러로 전체 중 가장 높은 48.1%의 비중을 차지했다. 이는 가격경쟁이 가장 치열한 구조다.

이어 도급방식이지만 발주처가 선호하는 건설사를 지정해 그나마 수익성이 나은 '도급수의' 공사가 186억달러 규모로 40.2%였다. 일정 규모 복수 건설사만 대상으로 입찰을 진행하는 중간 형태인 '도급지명' 계약은 40억달러 규모(8.6%)였다.

반면 개발 방식은 '개발수의' 8억6954만달러(1.9%), '개발공개' 2억7631만달러(0.6%), '개발지명' 2억4555만달러(0.5%) 등으로 규모와 비중 모두 미미했다. 우리나라의 해외건설 수주는 2007년 이후 비약적으로 성장했지만 개발형 사업 비중은 3~4% 수준에서 벗어나지 못하고 있는 상황이다.

정창구 해외건설협회 금융지원처장은 "발주처가 내준 일정 예산 안에서 건설사가 시공만 하는 도급방식 수주는 수익성에 한계가 있고 일감도 점점 줄어들고 있다. 하지만 국내 건설사 대부분이 이런 사업구조에서 매몰돼 있는 실정"이라고 지적했다.

◇ 개발방식 사업 비중 15~20%로 늘려야

전문가들은 도급방식 일변도의 해외건설 수주에서 투자개발형 사업의 비중을 높이는 것이 절실하다고 지적한다. 사업 기간이 길고 위험 부담을 져야 하는 어려움이 있지만 수익률은 높일 수 있는 방식이기 때문이다.

일반적으로 단순 도급사업의 수익률은 높아야 4~5% 수준이다. 현장 관리에 실패해 손실이 나는 경우도 적지 않았다. 하지만 투자개발 방식은 10%를 넘길 수 있는 경우가 대부분이다. EPC 앞 단계의 사업 기획, 금융 조달, 기본설계를 비롯한 엔지니어링 과정의 부가가치가 높기 때문이다.

산업통상자원부에 따르면 미국과 유럽, 일본업체들이 독식하고 있는 엔지니어링 분야의 부가가치율은 56%로 건설업(21%)에 비해 월등히 높다.

인천 송도와 영종도를 있는 인천대교(2009년 10월 개통)의 경우 총 사업비가 2조4680억원이었다. 이 중 시공을 맡은 삼성물산의 매출은 1조3221억원이었지만 나머지 1조1459억원은 타당성 조사, 기획, 설계 등을 맡았을 뿐 돌 하나 나르지 않은 영국의 엔지니어링 업체 에이멕(AMEC)과 일본 설계업체 조다이가 가져갔다.

| ▲ 야관 경관조명이 켜진 인천대교(사진: 인천대교주식회사) |

투자개발 사업은 세계 건설시장의 25% 정도를 차지한다. 특히 미국·유럽 등의 선진기업은 개발방식 사업 비중이 전체 사업의 65~75%를 차지하는 것으로 파악되고 있다. 정창구 처장은 "국내 건설사들도 개발사업 비중을 수 년 안에 15~20%까지 끌어올려야 한다"고 말했다.

특히 국내 건설사들이 단기 실적 쌓기에만 집중하다보니 적어도 5~10년을 끌고가야 성과를 확인할 수 있는 개발방식 사업을 등한시하고 있다는 지적도 나온다. 길게 보고 사업발굴능력, 장기 투자자금 조달역량 및 운영(O&M) 역량을 키워야 개발형 사업을 확대할 수 있지만, 호흡이 짧은 게 문제라는 얘기다.

김민형 건설산업연구원 연구위원은 "해외 사업에서 디벨로핑 방식을 확대해 기획단계에서부터 사업의 틀을 짤 수 있어야 EPC 수주를 하더라도 제값을 받을 수 있다"며 "건설사들이 투자개발형 사업에 적극적으로 나설 수 있도록 정부가 금융 지원책을 마련하고 관련 제도도 정비해야 할 때"라고 말했다.