"공정률 60%(후분양)는 동 간격·일부 가구 내부구조까지 확인할 수 있어 소비자는 주택을 충분히 보고 분양받을지 여부를 판단할 수 있다"(2018년 6월 제2차 장기 주거종합계획 수정계획 발표 중)

"분양보증을 받지 않고 후분양을 할 수 있는 시점이 지상층 층수의 2/3이상 골조공사 완성(공정률 50~60% 수준) 이후로 소비자 보호에 미흡하다"(2019년 8월 민간택지 분양가상한제 적용기준 개선 추진안 중)

후분양을 대하는 정부 자세가 1년 만에 180°로 달라졌다.

국토교통부가 지난 12일 발표한 민간택지 분양가상한제 적용기준 개선 추진안에는 후분양 기준을 강화하는 내용의 '주택공급에 관한 규칙' 개정안도 담겼다.

개정안을 살펴보면 국토부는 현행 규칙상 분양보증을 받지 않고 아파트 후분양을 할 수 있는 시점이 지상층 층수의 2/3 이상 골조공사 완성(공정률 50~60% 수준) 이후여서 소비자를 보호하기 미흡한 것으로 판단했다. 이에 분양보증 없이 아파트 후분양이 가능한 건축공정 기준을 지상층 골조공사 완료(공정률 약 80% 수준)로 바꾸기로 했다.

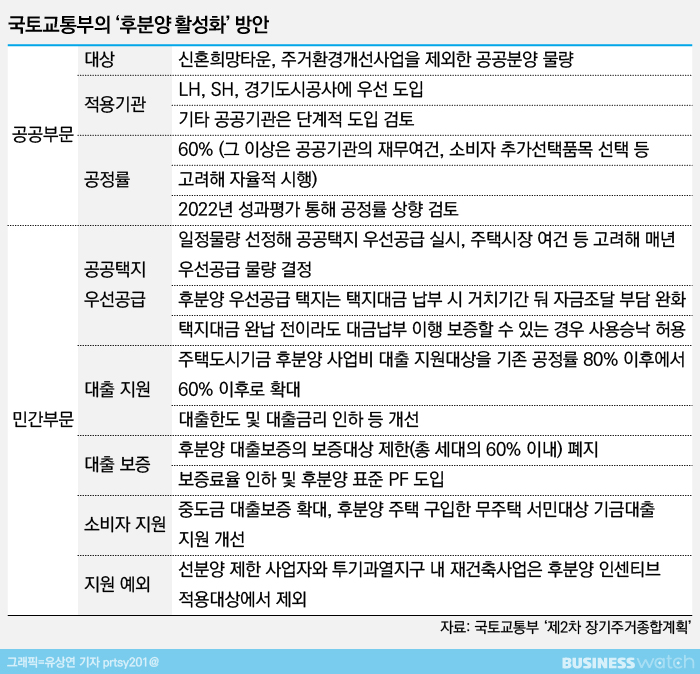

시계를 1년 전으로 돌려보자. 당시 국토부는 공정률 60%를 후분양으로 삼고, 제도 확산을 위해 후분양을 선택한 사업자에게 공공택지 우선 공급과 금융지원 등 인센티브를 제공하기로 했다.

이런 혜택이 후분양 확산에 도움을 줄 수 있느냐에 대한 평가는 차치하더라도 공정률 60%를 후분양으로 볼 수 있는지에 대한 지적이 뒤따랐다.

공정률 60%는 골조 완성단계로 아파트의 뼈대를 확인하는 수준이다. 소비자 입장에서는 '완성에 가까운 예측 가능한 집'이 아닌 큰 틀만 보고 주택 구입을 결정해야 한다.

정부가 후분양을 도입하면서 표면적으로 강조했던 '소비자 선택권'이라는 취지에 맞지 않다는 비판도 나왔다.

이에 대해 당시 국토부는 "단지나 동 간격 등을 어느 정도 확인할 수 있다"고 설명했다. (선분양에 비해)건설사의 자금 부담이 늘어나는 것을 고려해 공정률 60%를 후분양 기준으로 삼았지만 이 정도 공정률에도 충분히 소비자 선택권이 보장되고 소비자보호가 가능하다는 점을 강조했다.

하지만 1년 뒤 국토부는 "공정률 60%가 소비자 보호에 미흡하다고 판단했다"고 말을 바꿨고 기준을 공정률 80%로 강화한 것이다.

HUG의 고분양가 규제를 피해(분양보증을 받지 않고) 더 비싼 분양가를 책정하는 방안으로 후분양을 고려했던 강남과 수도권 일부 재건축 단지를 겨냥했다.

꼼수분양을 막기 위한 조치로 정부의 심정은 이해가지만 같은 정책을 두고 1년 사이에 완전히 달라진 판단과 정책은 이해하기 어렵다. 더욱이 소비자 보호와 관련한 내용이 그때는 맞고 지금은 틀리다는 식이니 말이다.

집값을 잡으려 각종 규제를 만들고 강화하는 과정에서 또다른 정책이 일관성을 잃고 훼손되고 있는 셈이다.

후분양은 선분양 시 발생하는 고분양가 논란과 전매제한 등의 부작용을 막고, 소비자 선택권 강화를 위해 현 정부가 정착시키려는 주택 공급 방식이었다. 후분양 제도가 확산될수록 집값 안정 효과도 기대할 수 있다는 게 국토부 입장이었다.

하지만 강남 재건축을 잡으려고 만든 규제로 인해 후분양 정착은 더 멀어졌다. 후분양 문턱을 높인 상태에서 사업 불확실성을 안고 후분양에 나설 사업자는 더욱 찾기 힘들 것이다. 일각에서는 시장에서 자발적으로 후분양을 시도할 수 있는 기회가 막힌데 대해 아쉬움을 표하기도 한다.

사실 고분양가 논란 역시 근본적으로는 선분양 구조로 인해 발생한다. 발생하지 않은 비용(공사비 등의 원가)을 추산해 분양가를 산정하면서 고분양가 및 원가산정에 대한 논란이 벌어지고 있는 것이다. 40년 이상 케케묵은 선분양 방식에서 발생하는 문제점(고분양가 논란)을 잡으려다 후분양을 놓쳐버린 셈이 됐다.

이번 조치로 후분양이 설 자리는 더욱 사라진 듯 하다. 갈팡질팡하는 정책에 후분양은 멀어지고 정부가 그토록 강조했던 소비자 선택권만 희생되는 결과를 낳았다.