롯데제과가 사명에서 제과를 떼고 '웰푸드'라는 이름을 택했다. 기존에 제과에 치우쳐 있던 무게중심이 푸드 부문으로 넘어올 수 있다는 전망이 나온다. 롯데푸드의 가정간편식(HMR)·육가공 브랜드 '쉐푸드'의 반등 가능성에도 관심이 모이고 있다.

매출은 반반인데

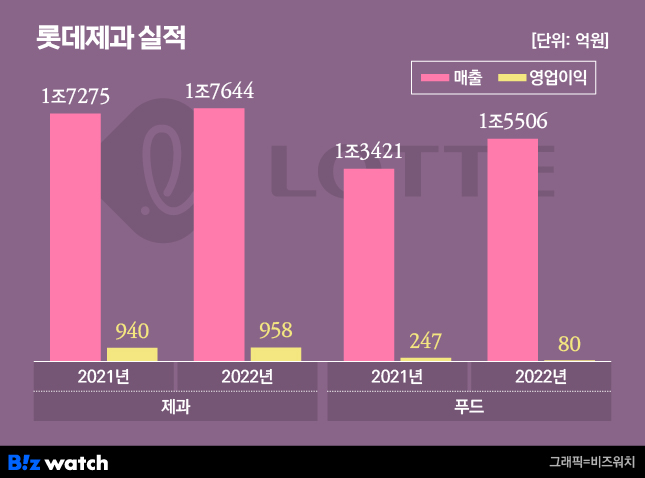

롯데제과는 지난해 4조745억원의 매출을 올렸다. 해외 매출을 제외하면 제과 부문이 1조7644억원, 푸드 부문이 1조5506억원을 기록했다. 제과 부문이 전년 대비 2.1% 성장하는 데 그친 반면 푸드 부문은 15.5% 성장하며 격차를 2100억원으로 줄였다. 롯데웰푸드의 매출을 양분하고 있는 셈이다.

하지만 이익에서는 명함도 내밀지 못했다. 제과가 2021년 940억원, 지난해 958억원의 영업이익을 내는 동안 푸드는 247억원, 80억원에 그쳤다. 지난해 푸드 부문의 영업이익률은 0.5%에 불과했다.

20%대 성장세를 이어간 B2B 부문에 비해 성장이 정체된 B2C 부문에서 원가 압박이 누적됐다는 설명이다. 실제 푸드 부문은 지난해 B2B 매출이 23.2% 늘어나는 동안 B2C에서는 8% 성장에 머물렀다. 지난해 CJ제일제당, 농심 등 주요 식품 기업들이 가격 인상 효과로 줄줄이 사상 최대 실적을 경신한 것과 상반되는 결과다.

롯데 웰'푸드'

업계에서는 롯데그룹의 모태인 롯데제과가 사명을 교체하기로 한 데는 푸드 사업에 무게중심을 두려는 신동빈 회장의 의중이 크게 작용한 것으로 본다. 롯데제과라는 사명이 가정간편식, 대체단백질, 케어푸드 등 미래 식품 산업을 품기 어렵다는 것이다.

가정간편식 시장도 날로 커지고 있다. 국내 간편식 시장 규모는 2018년 3조2000억원에서 지난해 5조원으로 50% 이상 성장했다. 간편식의 주 고객인 1·2인 가구가 늘어나는 추세인 만큼 앞으로도 성장성이 높다. 대체단백질, 케어푸드 등은 말할 것도 없는 '미래 먹거리'다. 롯데제과는 이미 2022년 캐나다의 식용곤충 기업인 아스파이어푸드그룹에 100억원 투자를 진행하며 대체단백질 시장을 겨냥하기 시작한 바 있다.

제과 부문의 성장이 정체하고 있다는 것도 '푸드 강화'의 이유 중 하나다. 지난해 제과 부문은 가격 인상 효과에도 불구하고 매출이 2.1% 늘어나는 데 그쳤다.

향후 전망은 더 어둡다. 지난해 우리나라의 합계출산율은 0.78로 사상 최저치를 기록했다. 출생아 수는 24만9000명으로 20년 전의 절반으로 줄었다. 어린아이가 주 타깃인 제과·빙과 시장의 미래가 밝지 않은 이유다.

'쉐푸드'를 구해라

롯데제과가 현재 운영 중인 HMR 브랜드는 2009년 론칭한 쉐푸드(Chefood)가 대표적이다. 국내 대표 HMR 브랜드인 비비고의 시작이 2010년 CJ푸드빌의 한식당이었던 점을 고려하면 역사가 깊은 브랜드다.

쉐푸드는 원래 롯데삼강의 스파게티, 식용유, 케첩 등 식품 카테고리를 묶은 브랜드였다. 간편식이라기보다는 당시 유행이던 '웰빙' 식재료 브랜드에 가까웠다. 2015년 이후 HMR이 대세로 떠오르면서 즉석 스파게티 등을 내놓던 쉐푸드도 자연스럽게 HMR 브랜드로 탈바꿈했다.

2017년엔 경기도 평택에 쉐푸드 전용 간편식 공장을 세웠고 2021년에는 김천에도 간편식 라인을 도입했다. 김천공장 증축에만 900억원 이상을 투자했다. 개별 운영되던 육가공 브랜드 라퀴진도 쉐푸드로 흡수했다. 쉐푸드를 중심으로 간편식 브랜드를 키우겠다는 복안이었다.

하지만 쉐푸드는 아직까지 가시적인 성과를 내지 못하고 있다. 통등심을 이용한 돈까스와 만두 등이 맛에서는 호평받았지만 CJ제일제당 비비고, 동원F&B 양반, 대상 청정원, 풀무원 등에 밀려 점유율은 미미한 수준이다.

다만 업계에서는 롯데제과가 제조 노하우와 설비, 유통 채널 등을 모두 갖춘 만큼 푸드 부문 육성 기조가 이어지면 쉐푸드의 반등 가능성이 있다고 내다본다. 비비고 왕교자 천하를 위협했던 풀무원의 얄피만두처럼 히트상품이 나온다면 시장 판도가 바뀔 수 있다는 것이다.

롯데제과 관계자는 "다가오는 성수기에 맞춰 신제품 출시, 마케팅 강화 등 다양한 활동을 펼칠 것"이라며 "쉐푸드 브랜드를 키우겠다는 의지는 분명하다"고 말했다.