지난해 코로나19로 잠시 주춤했던 자동차보험 손해율이 올해 다시금 큰 폭 오를 것으로 예상되고 있다. 매년 1조원이 넘는 적자구조가 반복되면 2400만대를 넘어서는 차량의 보험료가 전반적으로 오를 것으로 전망된다. 이를 타개하기 위해 정부와 보험업계가 나서 보험금 누수에 대한 대대적인 개선책 마련에 나선다. 불필요한 보험금 증가와 보험료 인상이라는 악순환의 고리를 끊어낼 수 있을지 관련 내용을 짚어봤다. [편집자주]

#. A씨는 가벼운 접촉사고로 차량 수리비 46만원 나온 경미사고를 일으켰다. 상해급수 14급에 해당하는 단순타박상을 입어 의사의 진단서도 발급되지 않았지만 73회에 이르는 통원치료를 받았다. 8개월간 A씨의 치료가 이어지자 보험사가 합의금으로 150만원을 지급한 후에야 A씨는 치료를 멈췄다. 병원비만 400만원에 달해 치료비와 합의금으로 총 550만원이 지급됐다.

#. B씨는 비접촉사고임에도 차량 내부에서 놀라 통증이 있다며 병원치료를 받았다. 접촉사고가 아님에도 상해급수는 12급이 나왔다. B씨는 5개월간 100회가 넘는 통원치료를 받아 진료비만 500만원이 넘어섰다. 보험사는 합의금 400만원을 지급하기로 하고 해당 사건을 종결했다.

눈살을 찌푸리게 하는 내용이지만 실상 주위에서 흔히 일어나는 일이다. '접촉사고 합의금 1000만원 받는 법', '버티면 합의금을 받을 수 있다'식의 내용은 이미 온라인상에서도 쉽게 찾아볼 수 있다.

주위에 만연하다보니 정작 내 상황이 됐을 때 하지 않으면 손해를 보는듯한 인식마저 생겨나고 있다. '남들도 이런데'라는 마음과 더불어 주위에서는 '드러눕지 않으면 바보'라는 말까지 나온다. 하지만 이는 가입자 모두가 합심해 매년 자동차보험료를 스스로 올리는 것과 다르지 않다.

자동차보험은 기본적으로 과실 여부를 따져 이듬해 보험료를 결정한다. 사고를 내 보험금 지급이 일정수준 이상이거나 사고 건수에 따라 보험료가 오르는 식이다. 하지만 사고를 내지 않아도 거의 매년 보험료가 올라간다. 앞의 사례와 같은 사고들이 늘면서 매년 손해율(받은 보험료대비 보험금 지급 비율)이 높아지고 있기 때문이다.

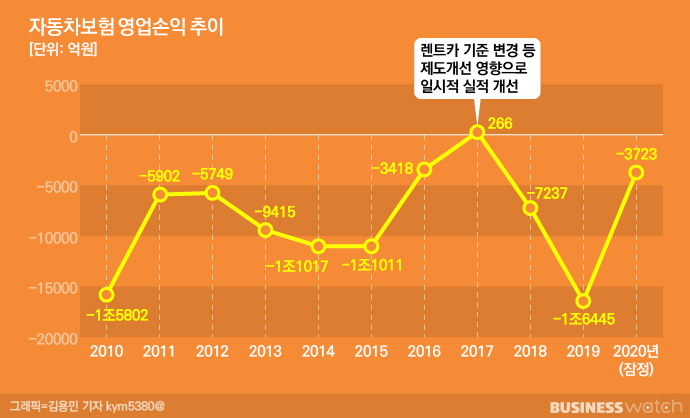

실제 보험사들은 거의 매년 1조원에 달하는 적자를 기록해 왔다. 정부의 제지를 받으면서도 전체적인 보험료 인상을 감행하는 이유다. 2010년부터 2020년(잠정치)까지 누적손해액만 8조9453억원에 이른다.

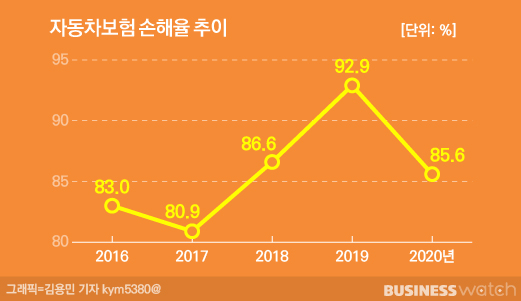

지난해 코로나19로 자동차 운행량이 감소하며 손해율이 전년대비 7.3% 감소한 85.6%(잠정)를 기록했지만 여전히 적정손해율(78%)은 크게 넘어서는 수치다. 보험사들이 자동차보험 운영을 위해 사용한 사업비를 합산하면 손해율이 102%를 넘어서기 때문이다. 보험사가 100원을 받아 102원을 보험금으로 지출했다는 얘기다. 손해율이 크게 개선됐다는 지난해마저 3700억원이 넘는 적자를 기록했다.

올해는 백신 등으로 코로나19 여파가 줄어들 것으로 보여 손해율이 다시금 치솟을 것으로 예상되고 있다. 코로나 이전인 2019년에는 자동차보험 손해율이 92.9%를 기록, 사상최대인 1조6400억원의 손실을 냈는데 이러한 상황이 재연될 가능성이 있는 것이다.

자동차보험 손해율을 높이는 가장 큰 문제로는 앞서 예시로 든 '경미사고'에서 발생하는 보험금 과잉지급이 꼽힌다. 첩약, 봉침 등으로 양방진료비의 두 배를 넘어서는 한방진료가 급증하는 것도 문제다.

금융당국에서도 올해 경미사고에 따른 과잉진료 문제 해결에 팔을 걷어붙이고 나섰다. 과잉진료에 따른 보험금 증가와 보험료 인상이라는 악순환 고리를 끊어내야 한다는 판단에서다.

금융감독원과 금융위원회는 보험업계와 함께 경미사고 과잉진료 문제 해결을 위해 ▲경미사고(12~14급)에 한해 과실비율을 적용한 치료비 지급 ▲통상 진료기간을 넘어설 경우 진단서 제출 의무화 ▲경미사고 표준 치료 가이드라인(기준) 마련 등을 구체적으로 검토하고 있다.

당국이 이처럼 적극적인 움직임에 나서는 이유는 자동차보험이 건강보험, 산재보험과 달리 과잉진료를 방지하기 위한 별도의 제도가 없어 제도적 허점을 정비하지 않고는 문제해결이 어렵다고 봤기 때문이다.

자동차보험에서 지급하는 치료비는 민법상 '과실책임주의' 적용을 받지 않는다. 자동차손해배상보장법(이하 자배법)은 100대 0의 일방과실 사고가 아니라면 90% 과실을 저지른 가해자도 피해자의 보험사로부터 치료비 전액을 받을 수 있다. 자동차보험 표준약관도 이를 준용하고 있다.

즉 과실여부를 따지지 않고 기간과 금액에 제한 없이 치료비를 받을 수 있는 것인데, 건강보험이 치료비 중 일정비율을 환자의 본인부담으로 정해놓거나 산재보험이 치료기간 연장 시 의료기관이 근로복지공단에 진료계획서를 의무적으로 제출토록 한 것과도 차이가 있다.

이는 자배법이 피해자 보호를 목적으로 제정된 법률이기 때문이다. 법이 도입될 당시인 1977년에는 차량 등록대수가 27만대로 교통사고 시 차가 사람을 치어 중상해를 입는 경우가 많았다. 이때 가해자의 배상능력이 부족해 피해자가 충분한 보상을 받지 못하는 상황을 막기 위해 보험사가 기한과 금액의 제한 없이 치료비를 지급하도록 한 것이다.

하지만 지난해 차량 등록대수는 2437만대를 넘어섰다. 차대인 사고보다 차대차 사고가 늘면서 경미사고가 늘었지만 경상환자에게 지급되는 보험금이 천정부지로 치솟고 있다.

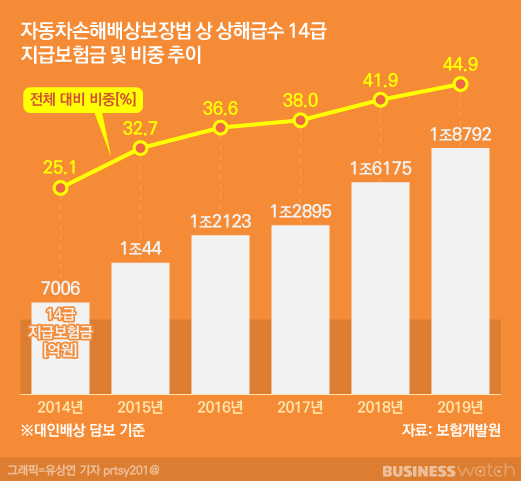

실제 단순 타박상이나 손가락, 발가락 염좌 상해에 해당하는 14급 환자에 지급된 보험금은 2014년 7006억원에서 2019년 1조8792억원으로 2.8배 증가했다. 같은 기간 중상해인 1~7급에게 지급된 보험금이 0.02배 증가한 것과 대조적이다.

진단서와 같은 객관적 근거 없이도 주관적 통증호소만으로 치료비를 전액 지급함에 따라 합의금을 요구하며 장기치료를 늘리는 도덕적해이가 늘고 있기 때문이다. 특히 한방치료 등에 있어 구체적 기준이 미흡한 자동차보험진료수가의 허점이 고가의 한방비급여나 과잉진료 유인으로 작용하면서 과잉 진료비 지급을 가속화 시키고 있다는 진단도 나온다.

이는 비단 국내만의 문제는 아니다. 해외에서도 경미사고에 따른 과도한 보험금지급 문제를 해결하기 위해 공학적 분석을 활용한 객관적 기준을 마련하거나 진단서 제출을 의무화 하고 치료기간별 보험금 한도를 설정하는 등의 제도개선을 추진하고 있다.

다음 편에서는 이같은 문제해결을 위해 경미사고의 경우 과실비율을 적용하는 등 당국과 보험업계에서 논의되는 내용들을 살펴보고 어떠한 영향들이 있을지를 짚어본다.