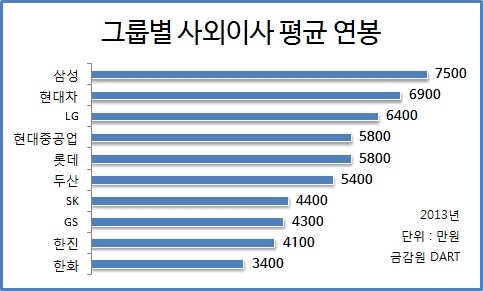

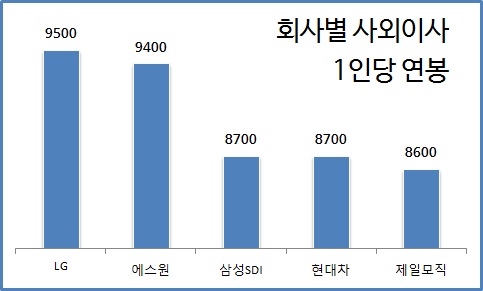

학자도 마찬가지다. 이름깨나 있는 경제학자들은 기업과 은행의 사외이사 자리를 독차지한다. 금융위기와 금융소비자 문제가 커지면서는 ‘공익대표’라는 이름으로 언론인 출신도 밥숟가락 놓기에 여념이 없다. 대기업과 은행들은 사외이사 한 명의 연간 보수만 1억 원에 근접하니 제의가 들어오면 마다할 이유가 없다. 오히려 적극적으로 찾아야 능력 있는 사람이다.

많은 사외이사는 이런 소리에 항변할 수도 있다. 고위 공무원 출신이나 경제학자들을 폄훼할 의도는 아니다. 그러나 선임 과정이 투명하지 못하면 이는 사외이사들의 양심과는 다른 문제다. 많은 사람들이 사외이사 문제와 관련해 선임 과정의 독립성을 제일 먼저 해법으로 꼽는 이유다. 많은 기업이 사외이사 추천 과정을 공개하지 않는다. 연줄로 사외이사가 됐다는 의심을 하는 것도 무리는 아니다.

◇ 사외이사 추천 때부터 빚이 없어야

빚이 없어야 의사결정에서 자유롭다. ‘선임해줬다’는 빚을 안은 사외이사들이 이사회에서 진심 어린 발언을 기대하기는 쉽지 않은 일이다. 많은 기업에서 CEO가 사외이사 추천과정에 참여한다. 회사의 사정을 아는 사람이 있어야 한다는 논리다. 대주주나 그 대리인이 이사회 의장을 맡을지언정 다른 사외이사 추천과정에선 독립적이어야 한다. 금융그룹도 마찬가지다.

이렇게 되면 이사회와 경영진 간에 긴장도가 높아진다. 의사 결정은 더뎌진다. 은행을 비롯해 많은 기업의 경영진이 쏟아내는 불만이다. 험난한 생존 경쟁에서 시간이 얼마나 아까운데 회사 사정을 잘 알지도 못하는 사외이사들에게 일일이 설명하고 설득해야 하는 시간과 과정 자체가 비효율이라고 설명이다.

그래서 추천과정에서부터 이사회에서 각종 안건에 반대하지 않고 적당히 찬성해줄 이런저런 인연으로 얽힌 사람들을 사외이사로 앉힌다. 그렇게 하려고 많은 은행과 기업에서 사외이사 추천과정에 CEO가 참여한다. 그러나 이사회와의 긴장감, 느려진 의사 결정 과정을 ‘비용’이라고 판단하는 순간 사외이사 제도는 제대로 서지 못한다.

독립적인 사외이사 추천과정을 밟고 있는 회사라고 해서 문제가 없는 것은 아니다. 지난해 KB금융지주의 사례를 보자. KB금융지주는 익히 알려진 대로 오래전부터 사외이사를 독립적으로 추천하고 선임했다. 그런데 지난해 전임 어윤대 KB금융지주 회장은 ING생명 인수를 놓고 이사회와 심각한 갈등을 겪었다.

◇ 말로만 이사회•경영진 역할 구분

갈등 과정의 미세한 문제를 제거하고 보면, 전문 경영인 자격인 어윤대 회장은 해당 안건과 관련해 이사회를 설득하지 못했다. 따라서 어 회장은 수정안을 내 이사회를 만족하게 하든지 해당 안건을 포기하면 된다. 정확히 말하면 포기할 수밖에 없다.

그런데 그렇지 못했다. 그것이 어 회장을 비롯한 경영진의 대화와 설득의 기술이 부족했던 것인지, 이사회 위원들 간의 뿌리 깊은 불신이었는지는 정확히 알 수 없다. 다만, 양측 모두 서로 ‘주주의 이익을 대변하지 않는다’는 핑계를 대며 각을 세웠다. KB금융의 대주주인 ING 측이 자신의 문제여서 이사회에서 이와 관련한 발언권과 표결권이 제한받아 더 꼬인 측면은 있다.

가격이 비싸든 싸든 대주주가 자신의 이익에 보탬이 된다고 판단하는 쪽으로 의사를 표명하면 모든 것은 사실상 끝난다. KB금융 대주주인 ING의 의결권이 없어지면서 대표성이 모호한 사외이사들만 남았고, 이 중요한 논의에서 주주들의 생각은 어디에도 없었던 셈이다.

사외이사들이 주주가 아니거나 해당 업종을 잘 몰라서 합리적인 판단을 내리지 못한다는 전제는 맞는다고 하기 어렵다. 사외이사엔 기업인도 있고 경제학자도 있다. KB금융 이사회와 경영진은 서로 ‘주주의 이익을 대변하지 않고 있다’고 비난했지만, 양측 모두 실제로는 주주들은 안중에 없고 자신들의 이해관계만 따진 ‘정치’를 했기 때문이라고 보는 게 더 맞을 듯하다.

이 역시 사외이사 추천 과정이 독립적이고 투명하지 않았기 때문이다. 애초부터 이 사람은 내 편, 저 사람은 적이라는 설정이 있고, 사외이사들 또한 그 판에서 자유롭지 않으니 이사회의 논의는 기업과 주주의 동반 성장이 목표가 되기 어려다. 그들만의 욕구를 충족시켜야 하는 비경제적인 논의의 틀로 전락했다.