'안돼!…꽈광…퍽…두두두둥'

스크롤을 내리면서 웹툰을 보다보면 새롭게 뜨는 장면과 글씨에 애니메이션 효과가 적용돼 움직이는 것을 종종 볼 수 있다. 귀신이 갑자기 튀어나오거나 총알이 날아다니면서 생동감을 더한다. 이른바 '효과툰'이다. 웹툰작가들은 '무빙툰'이라고도 부른다.

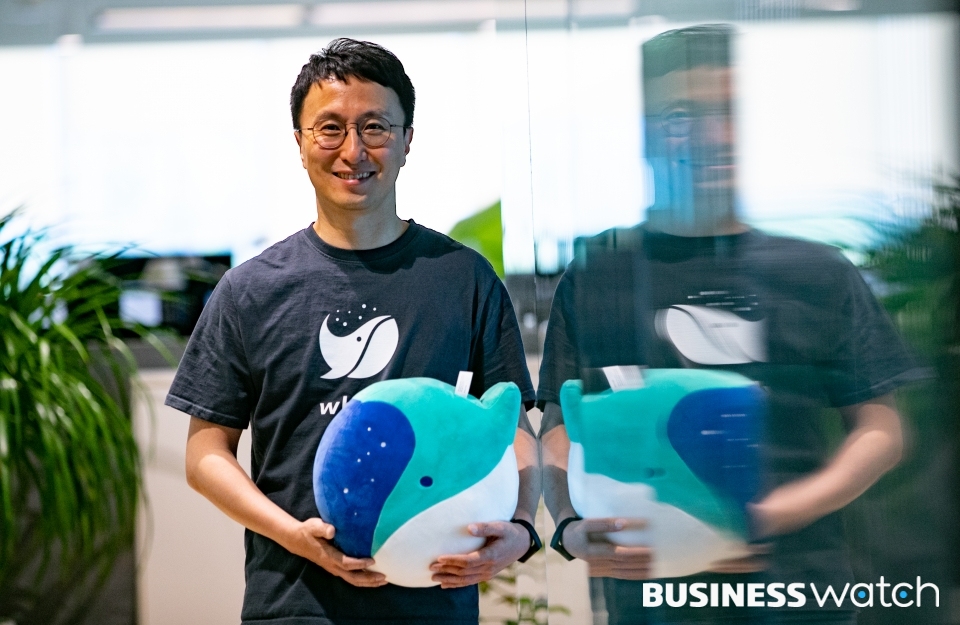

<고고고>, <소름>, <악의는 없다>, <폰령> 등의 작품에서 찾아볼 수 있다. 효과툰은 현재 네이버 자체 브라우저인 '웨일'의 개발을 총괄하고 있는 김효 책임리더(이사)가 만든 제작툴이다. 2015년 세계 처음으로 내놨다.

시작은 기존에 존재하던 것을 더 재밌게 누리고 싶다는 욕구였다. 김효 리더가 출원하고 등록한 특허만 현재까지 약 140개. 그 공로를 인정받아 2017년 발명의 날에는 산업포장을 받았다.

김효 리더는 서강대 전자계산학 석사를 취득한 후 한국통신기술을 거쳐 매크로임팩트 창립멤버로 5년간 활약했다. 이후 삼성전자 책임연구원을 거쳐 2008년 네이버에 합류했다. 네이버 미등기임원이기도 한 그는 현재 웹표준기술융합포럼 의장직도 맡고 있다.

지난 21일 경기도 분당에 위치한 네이버랩스에서 김효 리더를 만났다. 그는 웹 브라우저 개발 작업에 한창이었다.

웹 브라우저는 일상에서 상당한 비중을 차지한다. 마이크로소프트의 익스플로러와 구글의 크롬, 애플의 사파리 등과 같은 프로그램이 바로 웹 브라우저다. 인터넷에 접속하기 위해 수없이 드나드는 관문 역할을 하지만 토종 브라우저는 찾아보기 어렵다.

이유는 뭘까. 김효 리더는 "브라우저 개발은 시스템 소프트웨어적 측면이 있어 상당한 기본기가 필요하다"며 "애매한 시장 점유율로는 이렇다할 수익을 내기도 쉽지 않다"고 말했다.

우여곡절 끝에 토종 브라우저를 만들어냈다고 하더라도 상당한 유지비용이 든다. 수면 위에 떠 있는 오리가 수면 아래에서 계속 발을 움직이는 것처럼 업데이트가 수시로 이뤄져야 한다. 경쟁사들이 워낙 쟁쟁한 탓에 새 기능을 내놔도 따라잡히기 십상이다.

이스트소프트가 2013년 스윙브라우저라는 토종 웹 브라우저를 출시해 5년간 운영하다 지난해 초 관련 서비스를 모두 종료한 것도 이런 이유에서다. 시장에서 좀처럼 기회를 잡지 못했고 결국 이용자가 빠져나가면서 문을 닫았다. 현재 전세계 브라우저 시장의 절반 이상은 구글의 크롬이 장악하고 있다.

하지만 '제대로' 만들 수만 있다면 얘기는 달라진다. 스마트폰 보급과 함께 각종 앱으로 분산된 여러가지 기능을 PC 상에서 하나로 모으는 수단은 사실상 웹 브라우저 밖에 없는 데다, 시장을 장악하면 이용자 생활 패턴을 좌우할 영향력도 생긴다.

네이버는 이러한 가능성에 주목했다. 자체 웹 브라우저를 만들어 블로그와 쇼핑, 지도, 결제, 번역, 결제 등의 서비스를 최적의 상태로 제공하고, 다시 웹 브라우저 이용 증가로 이어지는 선순환 구조를 만드는 것을 목표로 작업에 착수했다.

아이디어 구상에만 5년이 걸렸다. 베타 버전을 출시한 것이 2017년. 구글 개발엔진 크로미움을 뼈대로 화면분할과 사이드바 등 편의기능을 삽입하고 퀵서치와 그린닷 등 네이버 서비스도 덧입혀 외산 웹 브라우저와 차별화를 도모했다.

"표준 기술이 따로 있는 게 아니예요. 좋은 서비스를 출시하면 사용자가 늘어나고 표준이 됩니다. 표준을 먼저 만들고 제품에 싣지 않아요. 만드는 사람 따로 따르는 사람 따로라면 누가 목소리를 낼 수 있겠어요?

김 효 리더는 브라우저 개발 작업을 그릇 만들기에 빗댔다. 잘 빚은 그릇에는 어떤 요리를 담아도 이상하지 않다. 완성도 높은 웹 브라우저는 여러가지 서비스를 제공할 수 있다. 여기에는 네이버가 조직을 확장하고 있는 금융 서비스도 포함된다.

"금융 분야는 정책과 관련이 깊은 분야이기도 하고요. 제도가 달라지면 기술이 바뀌어야 하고 그 기술을 표현하는 도구인 브라우저도 함께 변해야 합니다. 야심차게 가상현실(VR) 서비스를 론칭했는데 웹 브라우저에서 구현 못하면 아무 의미가 없잖아요"

특히 요새는 냉장고와 스피커에도 스크린이 내재돼 있어 웹 브라우저 활용 범위는 계속 넓어지고 있다. 이들 기기에 웨일을 탑재해 사물인터넷(IoT) 생태계도 구축할 수 있다. 기업용 웹 브라우저로 돈을 벌면서 점차 영역을 확대해 나갈 계획이다.

일각에선 '네이버니까 할 수 있고 해야 하는 사업'이라고 한다. 부담감이 크지 않을 수 없다. 김효 리더는 전 세계 웹 브라우저 20여개를 깔아 놓고 하루종일 동향을 살핀다. "비슷한 기능이 출시되면 경쟁력 하나를 잃었다는 생각에 등골이 서늘하다"고 했다.

그래서 외부의견 수용에 적극적이다. 웨일연구소를 통해 접수된 건의는 현재까지 2만3000여건. 의견을 받아들여 조금씩 개선해 나간다. 팀의 노력과 본사 지원 등에 힘입어 웨일의 국내 점유율은 작년초 0%대에서 올초 6%로 뛰었다.

"그동안 우리 능력치를 끌어올리는 데 급급했지만 이젠 그릇이 될 준비는 다 된 것 같고요. 웨일 자체가 어느정도 안정 단계에 들어와서 끌고갈만한 수준이 됐습니다. 올해 목표는 점유율을 두자릿수로 끌어올리는 것입니다"

목표를 달성하기 위해 그는 '롤 드리븐(Role driven·역할 주도)' 조직을 강조했다. 조직을 구성하는 50여명 각자가 자기 영역을 개선하고 확대하면서 성과와 책임을 동시에 지도록 유도한다. 빅픽처 아래 일사분란한 조직보다 초창기 스타트업 조직을 지향한다.

"세상에 없는 걸 만들려고 하면 아무것도 못해요. 세상에 있는 게임에서 한발 앞선 걸 만드는 거죠. 조금이라도 강점이라고 내세울 수 있는 걸 내세우는 게 중요합니다. 자기 영역에서 정답을 정해놓지말고 폭넓게 이해하면서 최전선에 있으려고 해야죠"

총 2개의 댓글이 있습니다.( 댓글 보기 )