서울 강동구 상일동 첨단업무단지에 위치한 ‘세스코터치센터’. 대지 2842㎡(약 860평), 연면적 2만4240㎡(7330평)에 지하 6층~지상 12층의 위용을 자랑하는 빌딩이다. 세스코(CESCO) 본사 사옥이다.

세스코터치센터에서 300m 남짓, 걸어서 4분 거리에는 ‘세스코멤버스시티’가 자리하고 있다. 대지 1586㎡(480평), 연면적 1만1710㎡(3540평)의 지하 6층~지상 10층짜리다. 아카데미센터로 활용하는 건물이다. 이 역시 세스코 소유다.

서울 강남구 신사동에서 7평 남짓의 사무실에 시작해 국내 최대 해충방제업체로 성장하기까지 세스코의 47년 사사(社史)를 압축적으로 보여준다. 10년이면 강산도 변한다는데, 그래서 세스코의 지배구조는 갖가지 스펙트럼을 갖는다.

코로나19로 ‘레벨-업’…무차입 경영

세스코 창업주는 전순표(88) 회장이다. 강원 정선 출신이다. 동국대에서 농학 학·석·박사 학위를 받았다. 석사 과정 때 공직에 입문, 농촌경제개발과장 등을 지냈다. 1960년대 양곡을 갉아먹는 쥐 피해가 심각했던 시절, 쥐 잡는 업무를 담당했던 경험이 사업 밑천이 됐다.

‘전 우주를 방제하자’는 뜻의 쥐 잡는 회사 ‘전우방제(全宇防除)’를 창업한 게 1976년 8월이다. 전 창업주가 ‘쥐 박사’로 통하는 이유다. 현 사명 ‘세스코’ 또한 전우방제의 영문명(Chunwoo Environment Service Co.)의 앞 글자를 따 2000년 4월에 바꾼 이름이다.

쥐, 바퀴벌레, 개미를 대신 잡아주던 세스코는 어느덧 해충방제는 물론 바이러스, 박테리아, 유해세균의 예방 솔루션·컨설팅까지 담당하는 종합환경위생업체로 변신했다. 호텔, 백화점, 유통매장, 식당 등에 붙어있는 '세스코 멤버스 존' 마크는 위생 안전지대의 심벌로 인식되고 있다. 2003년부터 해외에도 진출, 중국과 베트남에 3개 현지법인을 두고 있다.

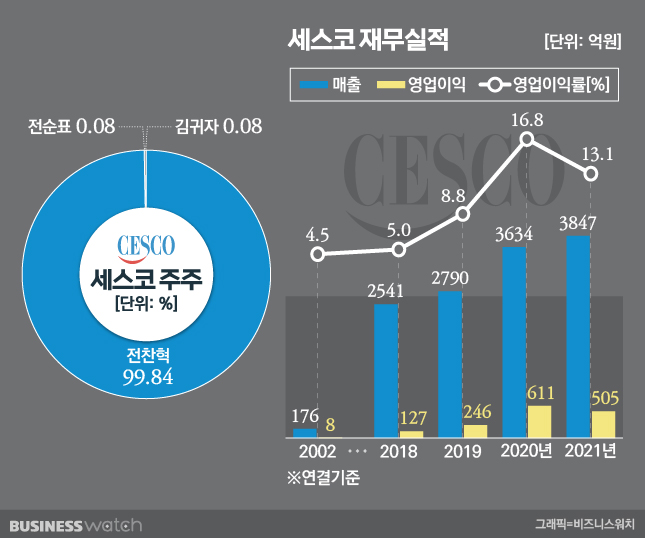

특히 세스코는 2020년 코로나19 사태 발생 이후 높은 브랜드 인지도를 무기로 한 단계 더 ‘레벨-업’ 됐다. 해충방제를 넘어 방역소독 수요가 폭발적으로 증가한 데 기인한다. 매출이 2019년 2790억원에서 2021년 3850억원을 찍었다. 영업이익은 246억원에서 2년간 도합 1120억원을 벌어들였다. 약 1만1000여개 업체가 공존하는 1조5800억원 규모의 국내 해충방제·방역소독 시장에서 점유율 17.1%로 1위 지위를 굳건히 지키고 있다.

벌이가 좋은 데 재무건전성이 나쁠 리 없다. 세스코는 사옥을 짓느라 적잖은 돈을 들였을 터다. 2010년 말 100억원을 밑돌던 차입금이 2015년 414억원으로 4배 넘게 불어난 이유다. 적잖은 액수지만 걱정할 게 못됐다. 매년 빚을 갚아 나가는 데 별 무리가 없었고, 2021년에 가서는 전액 상환했다.

2세들의 경영 행보 갖가지 스펙트럼

세스코에 오너 2세 체제가 뿌리내린 지는 한참 됐다. 전 회장이 세스코 대표이사에서 물러나며 경영에서 손을 뗀 게 2017년 2월이다. 가업은 부인 김귀자(81)씨 사이의 2남1녀(찬민·찬혁·민영) 중 둘째아들 몫이었다. 전찬혁(54) 현 세스코 대표이사 부회장이다.

아울러 전 부회장이 세스코 대표에 오르며 경영 전면에 등장한 때를 찾을라치면 이보다 훨씬 앞선 2002년 6월로 거슬러 올라가야 한다. 33살 때다. 당시 세스코 매출이 176억원, 영업이익이 8억원 정도였던 것에 비춰보면 세스코의 압도적 성장의 주역은 어찌 보면 전 부회장이라고도 할 수 있다.

오너쉽 또한 확고부동 자체다. 세스코 소유지분이 무려 99.84%다. 전 창업주 부부도 갖고 있지만 각각 0.08%로 합해 봐도 고작 0.16%다. 2세 지분 대물림도 일찌감치 이뤄졌고, 전 부회장은 ‘회장’ 타이틀만 못달았을뿐 감히 어느 누구도 넘볼 수 없는 ‘유아독존(唯我獨尊)’의 위상을 가지고 있다.

전 회장은 가업은 차남에게 물려줬지만 맏아들에게도 몫을 떼 줬다. 현재 전찬민(56) 대표가 주인으로 있는 팜클이다. 관납과 군납 위주였던 세스코의 제약 사업부문을 전신으로 한 곳이다. 가정용 살충제 브랜드 ‘잡스(ZAPS)’를 가지고 있는 살충제·살균제 약제업체다.

전 대표가 팜클 대표 자리에 앉아 독자경영에 나선 때도 동생이 세스코 대표 명함을 팠던 때와 비슷한 2002년 5월이다. 35살 때로, 이후 20여년간 대표 자리를 비운 적이 없다. 보유지분도 80%나 된다.

이게 다가 아니다. 전 창업주가 가업 승계에 마침표를 찍은 이후 2대 경영자의 행보를 들춰보면 얘깃거리는 한층 다채로워진다. 1인 절대체제를 갖추는 데 ‘열일’해 온 모습이 감춰져 있다. (▶ [거버넌스워치] 세스코 ②편으로 계속)