한경희생활과학이 워크아웃(재무구조개선작업)을 추진하고 있다. 무리한 해외 시장 확장 때문이다. 미국에서만 수백억 원대의 손실을 본 것으로 추정된다. 투자 실패로 회사가 위기에 몰렸다고 경영자를 비난할 생각은 없다. 더 넓은 곳을 향하는 도전정신은 경영자의 본능이다. 위기를 통해 드러난 문제점은 공격적 투자방식이 아닌, 내부 ‘살림살이’였다.

한경희생활과학은 지난해 재무제표를 만들지 못했다. 작년 말 재무상태표, 손익계산서 등이 없는 '백지' 감사보고서를 뒤늦게 냈고, 감사인(삼일회계법인)은 감사의견으로 의견거절을 통보했다. 회사 관계자는 "사내 인력 교체가 많다 보니 재무팀에서 인수·인계가 제대로 되지 않았다"고 설명했다. 사람이 없어 회계장부를 쓰지 못했다는 믿기지 않는 해명이었다.

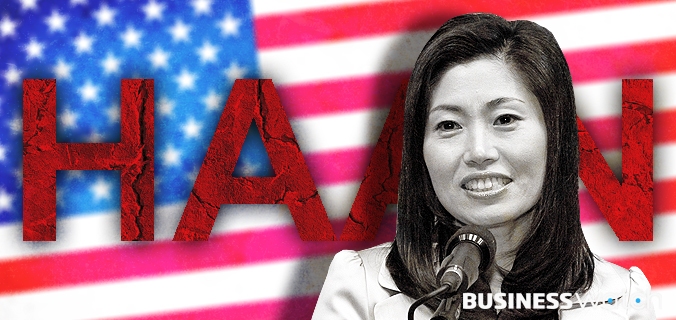

최근 한경희 대표는 중앙일보와의 인터뷰에서 "재무·회계 스터디에 참여하면서 늦게라도 재무 공부를 하고 있다"며 "사업 초기에는 유통에 집중했는데 안정될수록 재무 관리가 중요했다"고 말했다. 그는 월스트리트저널이 꼽은 2008년 '주목해야 하는 여성 기업인 50인' 중 한 명이다. 매출 1000억 원에 육박하는 회사를 십 년 넘게 운영해온 CEO가 '경영의 언어' 회계를 모르는 '까막눈'이었다는 얘기다.

한 대표의 주먹구구식 경영 방식은 회계장부 곳곳에서 발견된다. 그는 2014년 회사로부터 36억7000만원을 빌렸다. 당시 회사는 영업손실 71억 원이라는 사상 최악의 성적표를 받았다. 회사가 휘청거릴 때 수십억 원의 현금을 빌려 간 오너를 어떻게 이해하면 좋을까. 더 큰 문제는 지난해 재무제표가 작성되지 않으면서, 한 대표가 이 돈을 갚았는지도 확인할 수 없다는 것이다.

여기서 그치지 않는다. 한경희생활과학은 2010년 엔에스코기술과 합병했다. 당시 엔에스코기술은 완전자본잠식상태였다. 한경희생활과학이 부채를 떠안으며 무리하게 합병할 이유가 없어 보였지만, 이 회사의 주주명부를 보고 고개가 끄덕여졌다. 엔에스코기술은 한 대표의 남편 고영철 회장 등이 소유하고 있었다.

사상 최대 실적도 '모래위에 쌓은 성'이었다. 2009년 한경희생활과학 매출은 976억 원으로 전년보다 74%(416억 원) 급증했다. 당시 미국 법인(HAAN CORPORATION)과의 매출(425억 원)이 약 5배 증가한 덕분이다.

하지만 한 대표는 2010년 미국법인에 대한 매출채권 1880만 달러(223억 원)를 떠안았다. 대신 그는 회사로부터 받아야 할 채권(대여금과 미지급금)을 포기했다. '받아야 될 돈'과 '갚아야 될 돈'을 갈음한 것이다. 그것도 모자라 한경희생활과학은 2014년 매출채권에 대해 101억 원 대손충당금을 쌓았다. 물건 값을 받지 못하고, 돈을 떼였다는 의미다. 미국 사업은 '신기루'였다.

어디서부터 잘못됐을까. 해외 시장 진출은 과욕이었나. 그 사람은 믿지 말았어야 했나. 지금 이 순간에도 한 대표이사는 수많은 질문을 자신에게 던지고 있을 것이다. 자문이 길어질수록 방향감각을 잃어버릴 수 있다. 하지만 답은 이미 나와 있는지 모르겠다. 지난달 한경희생활과학은 사명을 미래사이언스로 바꿨다. 한경희의 '빈자리'를 '미래'가 채웠다는 점을 한 대표가 다시 한번 새겼으면 한다.