KGC인삼공사가 지난해에도 실적 반등에 실패했다. 코로나19 직전인 2019년 매출 1조4000억원을 돌파하며 정점을 찍은 뒤 좀처럼 날개를 펴지 못하고 있다. '홍삼' 일변도였던 건강기능식품 시장이 다양한 기능성 식품들의 발굴로 확장되면서 경쟁력을 잃고 있다는 분석이 나온다.

쓰디쓴 홍삼

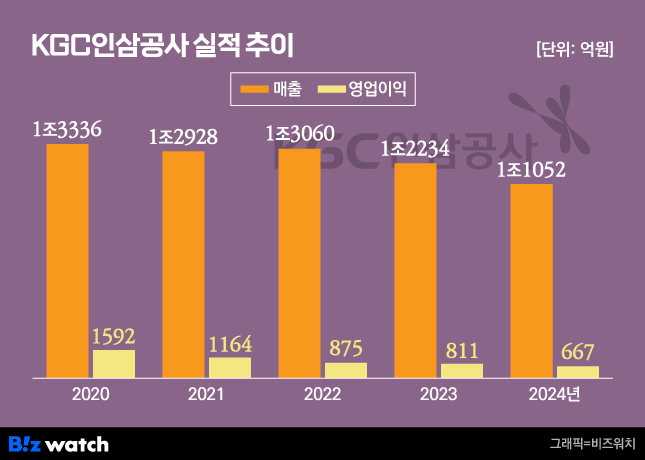

KGC인삼공사는 지난해 매출 1조1052억원, 영업이익 667억원을 기록했다. 매출은 전년 대비 9.7%, 영업이익은 17.8% 감소했다. 지난해뿐만이 아니다. 전년에도 KGC인삼공사는 매출과 이익이 모두 전년 대비 6~7%씩 줄었다. 최근 5년 새 매출은 17%, 영업이익은 58% 감소했다. 위기다.

KGC인삼공사가 흔들리는 건 '집토끼' 국내 실적의 악화가 가장 큰 이유다. 2022년까지만 해도 1조원을 웃돌았던 KGC인삼공사의 국내 매출은 2023년부터 9000억원대로 떨어졌다. 국내 건기식 시장이 2019년 4조9000억원에서 5년 새 6조원대로 성장하는 동안 건기식 1위 KGC인삼공사는 역성장했다.

문제는 어느 한 부문에서만 부진한 게 아니라는 점이다. 지난해 KGC인삼공사의 국내 채널별 매출은 전략채널(면세·E-biz)을 제외한 대형유통채널·로드샵 모두 큰 폭으로 감소했다. 외국인 관광객 매출이 많은 면세를 제외한 대형유통채널과 로드샵은 내국인이 대상인 시장이다. 국내 소비자들이 홍삼을 외면하고 있다는 방증이다.

그나마 해외에서 매출이 늘어나는 추세라는 점이 위안거리지만 이 역시 중국에 기대고 있는 부분이 많다. 지난해 전체 수출액 3765억원 중 64%인 2424억원이 중국향(向) 수출액이었다. 반면 또다른 주요 수출국인 미국은 2023년 403억원에서 지난해 420억원으로 현상 유지에 그쳤다. 일본과 대만 등 기타 국가 수출은 1134억원에서 921억원으로 크게 줄었다.

홍삼공사 넘어서라

홍삼의 부진은 이미 예견된 일이었다. 최근 건기식 시장은 다양한 기능성과 맛, 취식 편의성을 앞세운 제품들이 인기다. 하지만 홍삼의 경우 특유의 향과 맛을 바꾸기 어려운 면이 있다. 제조사들도 먹기 편한 짜먹는 스틱이나 필름 등의 제형을 만들고 있지만 결국 '홍삼맛'을 벗어나지 못하고 있다.

사업 다각화를 위해 뷰티 부문도 강화하고 있지만 이 역시 '홍삼' 콘셉트를 유지해야 한다는 숙제가 있는 만큼 확장성은 미지수다. 특히 스타트업 중심으로 트렌드가 빠르게 바뀌는 뷰티 시장에서 사이클이 긴 건기식 사업이 주력인 KGC인삼공사가 얼마나 성과를 낼 수 있겠냐는 시선도 있다.

업계에서는 KGC인삼공사가 홍삼이 아닌 다른 원재료를 발굴할 필요가 있다는 지적도 나온다. 현재 KGC인삼공사는 거의 모든 매출을 홍삼과 홍삼 관련 제품에 의존하고 있다. 사실상 '홍삼공사'라 불러도 될 정도다. 이 때문에 홍삼의 인기가 감소하면 실적이 부진할 수밖에 없다.

실제 KGC인삼공사는 최근 들어 비홍삼 원재료 확보에도 관심을 보이고 있다. 대표적인 게 '침향'이다. 침향은 침향나무의 수지(樹脂)가 나무에 침착된 것을 말한다. 용연향(향유고래), 사향(사향노루)과 함께 3대 향으로 꼽히기도 한다. KGC인삼공사는 지난해 4월 침향 브랜드 '기다림'을 론칭해 시장에 연착륙했다는 평가를 받았다.

비홍삼 원재료 중 인기가 높은 녹용을 이용한 제품들도 확대하고 있다. KGC인삼공사의 녹용 브랜드 '천녹'은 정관장 다음으로 많은 매출을 올리는 브랜드다. 누적 매출액이 6000억원을 돌파했다. 다만 이들 역시 최근 건기식 트렌드에 맞췄다기보다는 홍삼과 마찬가지로 중장년층이 타깃인 노후한 원재료라는 목소리도 나온다. 아직까지 동의보감이나 본초강목 등에 효능과 마케팅을 의존하는 방식만으로는 젊은 소비층을 잡기 어렵다는 지적이다.

업계 관계자는 "홍삼의 경우 오랫동안 효능이 입증된 재료지만 새로운 것을 찾는 젊은 소비자에겐 다소 식상하게 보일 수 있다"며 "기존 홍삼 포트폴리오를 유지하는 동시에 젊은 층까지 잡을 수 있는 새로운 성분을 확보하는 게 숙제"라고 말했다.

인삼공사 관계자는 "GLPro(혈당 기능성), RXGIN(남성 갱년기 기능성) 등 홍삼의 새로운 기능성을 인정받은 제품과 기:다림 침향 등의 새로운 소재발굴을 통해 포트폴리오를 다변화하고있다"며 "해외는 중국, 미국, 일본, 대만을 중심으로 오프라인 유통 채널 커버리지 확장에 집중해 매출을 증대할 계획"이라고 말했다.