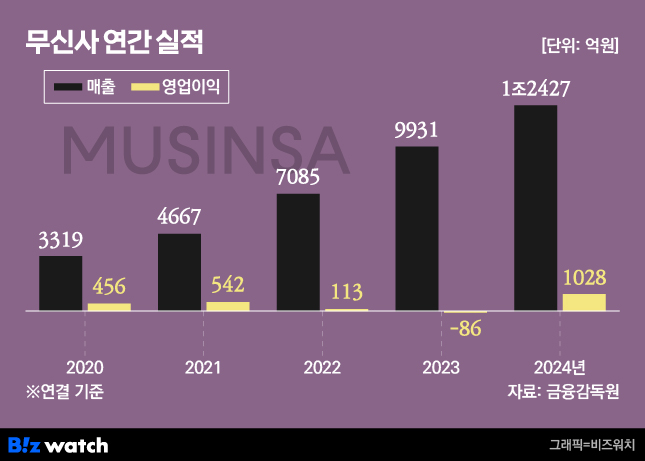

무신사가 지난해 연 매출 1조원을 돌파했다. 자체 브랜드(PB)인 '무신사 스탠다드'의 성장이 실적 성장의 동력이 됐다. 그러나 한편에선 무신사 스탠다드 제품군이 확장될수록 입점업체들의 입지가 줄어들 것이란 우려도 나온다.결실 맺었다

무신사는 지난해 매출 1조2427억원을 기록하며 전년 대비 25.1% 증가했다. 사상 처음 1조원대 돌파다. 같은 기간 영업이익은 1년 만에 흑자전환했다. 당기순이익도 698억원을 기록하며 흑자전환에 성공했다. 무신사는 "'선택과 집중' 전략을 통해 불필요한 비용에 대한 효율적인 집행 구조를 강화했다"고 밝혔다.

무신사는 매출 신장 배경에 대해 "무신사, 29CM, 글로벌 등 플랫폼 비즈니스에서 국내 디자이너 입점 브랜드의 견고한 성장으로 매출 확대를 이뤄낸 것이 주효했다"고 설명했다. 뷰티, 스포츠, 홈 등 카테고리 확장과 오프라인, 글로벌 등 무신사에서 전략적으로 추진한 신사업의 고른 성장세가 뒷받침됐다는 분석이다.

무신사의 매출 구성은 △수수료 매출 △상품 매출 △제조 매출 세 가지로 나뉜다. 무신사의 시작이 입점브랜드를 유치해 일정 수수료를 받는 '플랫폼 모델'이었던 만큼 여전히 수수료 매출이 가장 많다. 지난해 수수료 매출은 4934억원으로 전년 대비 26.8% 증가했다.

하지만 수수료 매출 비중은 감소세다. 수수료 매출 비중은 2022년 46.9%에서 지난해 44.8%로 줄었다. 제품 매출이 급증한 영향이다. 지난해 무신사의 제품 매출은 2831억원으로 전년 대비 37.8% 증가하며 25.7%의 비중을 차지했다. 이는 무신사가 단순 플랫폼 수수료 수익에서 벗어나, '무신사 스탠다드' 등 자체 브랜드(PB) 제품 판매 중심 구조로 점차 변화 중이라는 것을 보여준다.

무탠타드 키우기 박차

무신사 스탠다드는 지난 2021년 첫 매장을 낸 이후 빠르게 외형을 확대해왔다. 지난 한 해 동안만 14개의 신규 매장을 오픈했다. 소비자 반응도 긍정적이다. 지난해 연간 오프라인 방문객 수는 1200만명을 돌파했고 덕분에 같은 기간 오프라인 매출은 전년 대비 3.3배 증가했다.

무신사가 무신사 스탠다드에 힘을 주고 있다는 것은 원재료 매입 현황에서도 드러난다. 지난해 무신사의 상품 매입액은 2592억원으로 전년 대비 22% 줄었다. 반면 제품 매입액은 2392억원으로 94.3% 증가했다. 이에 따라 각각 매입 비중도 변화했다. 상품 비중은 2023년 72.08%에서 지난해 52.01%로 줄었고, 같은 기간 제품 비중은 27.02%에서 47.99%로 확대됐다.

무신사는 올해도 무신사 스탠다드 오프라인 매장을 확대할 계획이다. 무신사 관계자는 "올해도 지난해와 유사한 수준으로 오프라인 개점을 준비 중"이라고 말했다.

이처럼 무신사가 PB 키우기에 집중하는 것은 외부 리스크를 줄이기 위한 방편으로 풀이된다. 무신사의 연결 기준 대손상각비는 12억원으로, 전년(1억원) 대비 약 10배 증가했다. 대손상각비는 회수 가능성이 낮은 채권에 대해 손실을 미리 비용 처리하는 것을 말한다. 무신사 관계자는 "입점 브랜드 동반 성장 목적으로 자금 지원을 진행하는데, 일부 브랜드들이 각자의 사정으로 더이상 영업 전개가 어려워져 폐업하면서 손상 처리했다"고 설명했다.

PB상품 확대는 '가성비' 중심 소비 트렌드에 적합한 전략인데다, 무신사의 주요 타깃인 1020세대 고객층을 확보하는 데도 유리하다. PB상품은 외부 브랜드에 비해 더 낮은 가격에 제품을 공급할 수 있기 때문이다. PB상품이 안착하면 고객이 '무신사에서만' 제품을 구매할 이유가 생긴다. 이를 통해 재구매율이 상승하는 효과도 기대할 수 있다. 유명 브랜드 입점 철수나 가격 협상 등의 리스크를 줄이고 무신사만의 독립적인 수익 구조를 확보하려는 전략인 셈이다.

관리자이자 '강력한' 경쟁자

하지만 무신사에겐 외형성장을 해야 하는 숙제가 있다. 무신사는 2023년 콜버그크래비스로버츠(KKR), 웰링턴매니지먼트 등으로부터 총 2400억원을 투자 받았다. 이는 곧 투자자들의 엑시트를 염두에 둬야한다는 이야기다. 그런 만큼 무신사로서는 지속적인 매출 확대와 수익성 확보가 반드시 필요하다. 무신사가 상대적으로 리스크가 적은 PB에 집중하는 이유다.

문제는 이런 구조가 무신사 플랫폼 본연의 '브랜드 유통 플랫폼' 정체성과 충돌할 수 있다는 점이다. 무신사는 이미 플랫폼 운영자이자, 판매자라는 '이중 지위'를 가지고 있다. 무신사는 입점 브랜드의 상품을 관리하고 판매를 돕는 플랫폼임과 동시에 직접 경쟁하는 PB브랜드 판매자인 셈이다. 무신사는 입점업체들의 몫은 '디자인'에 두고, 무신사 스탠다드는 '기본템'에 충실하겠다고 밝혔다.

하지만 일각에선 무신사 스탠다드의 제품군이 점차 확장되면서 입점업체들의 입지가 줄어들 수 있다는 우려를 제기한다. 무신사 스탠다드는 슬랙스, 티셔츠, 데님 등 기본 의류를 주력한다. 하지만 이런 상품은 많은 국내 중소 브랜드들이 취급하고 있다. 무신사 스탠다드의 강점은 '가성비'다. 기획부터 생산, 유통, 판매까지 직접 관리하는 만큼 중간 마진 없이 보다 낮은 가격에 판매할 수 있어서다. 입점 브랜드들 입장에선 무신사 스탠다드가 동업자이자 '강력한 경쟁자'라는 이야기다.

무신사도 입접 업체들의 이런 우려를 잘 알고 있다. 이에 따라 무신사는 지난해 11월 '무신사 스탠다드의 거래액이 늘어날수록 무신사 플랫폼 전체의 신규회원 수가 확대되는 효과를 낸다'는 내용의 연구 결과를 발표했다. 무신사 스탠다드의 인기가 무신사에 입점한 유사 포지셔닝 브랜드에도 긍정적 영향을 미친다는 점을 강조하기 위한 의도로 해석된다.

업계 관계자는 "무신사가 PB를 강화할수록 패션 플랫폼과 자체 브랜드를 보유한 기업으로서 유니클로, 자라 등과 같은 글로벌 SPA 포지셔닝까지 노릴 수 있다"며 "투자자들에게 약속한 수익성과 성장성, 차별화된 경쟁력을 동시에 실현하기 위한 필수 전략이었을 것"이라고 말했다.