"통신판처럼 경쟁이 치열한 곳도 없어요. 바람 잘날이 없습니다"

한 통신사 최고경영자(CEO)가 수 년전 개인적인 속내를 털어내면서 한 말이다.

국내 통신사는 크게 3개 그룹으로 나뉜다. SK텔레콤·SK브로드밴드·SK플래닛 등의 SK그룹 계열, KT·KT스카이라이프 등의 KT그룹 계열, LG유플러스·미디어로그 등 LG그룹 계열이다. 얼핏봐도 시장내 플레이어가 한정적이다. 그래서 주무부처인 미래창조과학부도 경쟁제한성을 우려하고 있을 정도다. 이즈음 되면 시장은 조용한 것이 일반적이다. 기껏해야 사업자간 암묵적인 담합 얘기나 흘러나오는 게 정상이다.

현실은 다르다. 통신 만큼 경쟁이 치열하고, 잡음이 끊이지 않는 시장이 없다. 국민 대다수가 사용하는 소비재를 다루다보니 여기 저기서 문제점이 속출한다. 그래서 통신사 CEO들은 '오늘은 무슨 문제가 일어나지 않을까' 늘상 촉각을 곤두세울 수 밖에 없다.

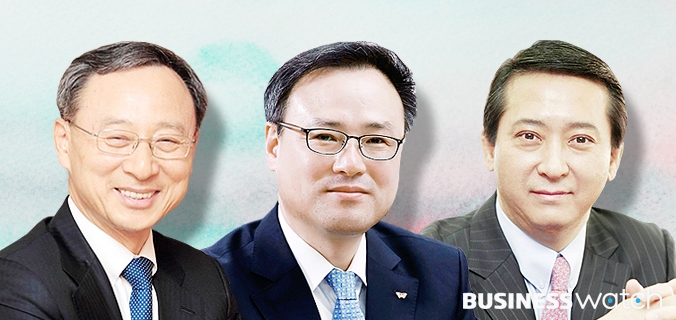

| ▲ (왼쪽부터)황창규 KT 회장, 장동현 SK텔레콤 사장, 권영수 LG유플러스 부회장 |

지난 2014년 1월 공식 취임 한 황창규 KT 회장은 10여일 만에 자회사 KT이엔에스(ENS) 직원의 대출사기 사건으로 위기관리능력이 시험대에 올랐다. 또 연이어 KT 홈페이지 해킹에 의한 고객 개인정보 유출 사건이 터지면서 급기야 대국민 사과를 해야 했다. CEO 취임 후 조직을 추스르고 새로운 경영 비전을 수립해야 할 시기에 사건사고로 골머리를 앓은 것이다.

2014년말 그룹 인사를 통해 SK텔레콤 수장에 오른 장동현 사장도 취임 직후 위기를 겪었다. 이동전화 시장점유율이 13년만에 처음으로 50% 밑으로 떨어졌고, 휴대전화 보조금을 과다지급해 단말기유통구조개선법 위반으로 7일간의 나홀로 영업정지 조치를 받았다. 특히 시장점유율 50%는 SK텔레콤이 고수했던 심리적 마지노선으로, 전쟁으로 비유하자면 끝까지 사수해야 할 사선이었던 셈이다. 물론 장 사장의 경영 실수는 아니었지만, 재직 때 불거진 문제는 역시 부담감으로 작용할 수 밖에 없었다.

작년말 취임한 권영수 LG유플러스 부회장도 위기를 피해가지 못했다. 지난달 말 방송통신위원회 공무원과의 개인적 식사 자리가 문제가 됐다. 방통위가 LG유플러스에 대한 단통법 위반혐의 현장조사 계획을 확정한 상태에서 '도와달라'고 부탁한 사실이 외부로 알려졌기 때문이다. 규제기관을 상대로 청탁했다는 이미지가 실리면서, 오히려 상황이 악화됐다.

이처럼 통신시장 CEO에게는 경영실적을 올리는 일은 기본업무이고 소비자, 내부 임직원, 대외 변수 등 갖가지 리스크에 대비해야 하는 중책이 주어진다. 겉보기엔 통신이 인프라 사업이라 투자만 잘 하면 일정부분 수익성을 올릴 수 있다고 본다. 그러나 시장은 이미 포화상태라 획기적으로 경영실적을 끌어 올리는 게 매우 어렵다. ICT 융합시대가 도래하면서 타 산업군의 경쟁자도 많아져 신사업을 안착시키는 일은 쉽지 않다. 가만히 있다간 서서히 침몰하는 배가 될 수 있다. 규제기관 눈치 보는 일은 더더욱 어렵다. 모든 일에는 법과 원칙이 있지만, 이를 적용하는 것은 사람이기 때문이다. 즉 CEO의 실력을 떠나 문제는 언제든 나타날 수 있다는 의미다. 정도의 차이일 뿐이다.

업계 관계자는 "돌이켜보면 CEO의 잘잘못을 떠나 대부분 재임기간 중 한 두 차례씩은 곤혹스러운 사건을 치른다"면서 "문제는 이 같은 위기를 어떻게 관리하느냐, 또 반복적인 문제가 발생하지 않도록 어떻게 시스템화 하느냐에 달려있다"고 말했다. 또 다른 관계자도 "통신업이 조용한 듯 보이지만 보이지 않는 곳에서 말썽들이 많이 일어나는 사업"이라면서 "업의 특성을 잘 파악하고 경영방식에 접근하는 것도 중요하다"고 지적했다.