최근 병·의원 의사들에게 불법 리베이트를 제공한 혐의로 불구속 입건된 남태훈(39) 국제약품 사장은 3세 경영인이다. 그의 조부는 고(故) 남상옥 회장이다.

남상옥 회장은 1959년 국제약품을 만들었고, 1968년에는 서울 장충동 타워호텔(현 반얀트리클럽앤스파 서울)을 인수했다. 5.16 군사정변 당시 군부에 거액의 자금을 지원했고, 그 덕분인지 민간인 신분으로 국가재건최고회의 자문위원으로도 활동한 것으로 알려져 있다.

남 회장의 뒤를 이어 1975년부터 장남 남영우 대표이사가 2세 경영을 시작했다. 남영우 대표는 1984년 부친이 별세한 후 회장직에 올랐다.

2세 남영우 회장의 장남 남태훈은 2009년 마케팅부 과장을 시작으로 최고운영책임자, 판매부문 부사장을 거쳐 2016년 대표이사 사장에 취임했다. 장남이 대표이사에 오르면서 부친은 명예회장으로 추대됐다.

1980년생인 남태훈 사장은 대표이사 직함을 가지고 있는 제약사 3세 경영인 가운데서도 단연 젊은 편이어서 업계의 주목을 받는다.

다만 국제약품은 다른 제약사보다 빠른 3세 경영시대를 열었지만 지분 승계는 미완성이다.

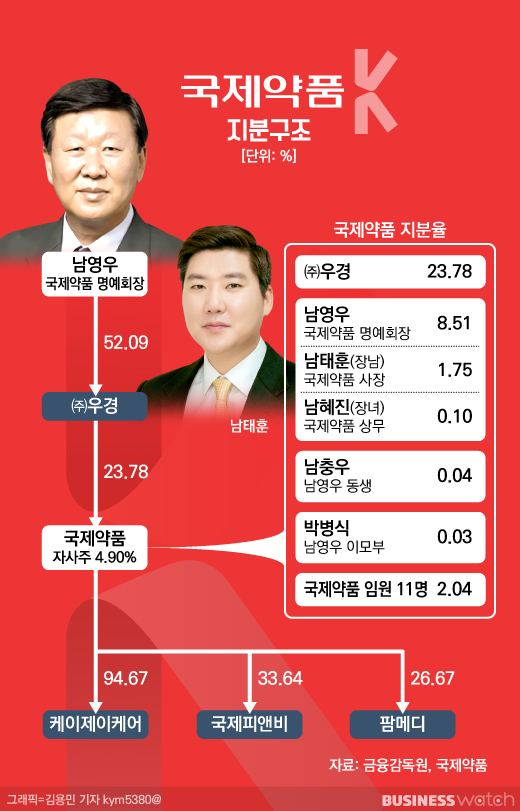

현 국제약품 지분율은 남영우 명예회장 8.51%, 장남 남태훈 사장 1.75%, 장녀 남혜진 상무 0.10% 등이다. 직계가족 지분이 10.36%에 불과할 정도로 취약한데 비상장회사인 ㈜우경(23.78%)이 취약한 지배구조를 보완하고 있다.

국제약품 1대 주주인 우경은 남영우 회장(52.09%)과 남 회장의 동생 남철우(33.34%) 등 창업자 일가가 지분 100%를 보유한 가족회사다. 우경은 국제약품보다 더 오래된 역사를 가지고 있다. 국제약품이 만들어지기 2년 전인 1957년 부동산개발업체 효림인트라가 먼저 세워졌다.

효림인트라는 타워호텔 지분과 함께 국제약품 지분도 보유하며 창업자 일가의 지배력을 보완하는 역할을 해왔다. 2014년 창업주 일가의 또 다른 회사인 효림산업에 흡수 합병되면서 창업주 일가→효림산업→국제약품 구도로 재편됐다.

지난해 12월 효림산업은 투자사업부문(국제약품 지분)을 인적분할 방식으로 떼어내 ㈜우경을 만들었다. 이 과정을 거쳐 지금의 창업주 일가→㈜우경→국제약품 구도가 완성됐다.

우경은 정관에 기재한 첫 번째 사업목적을 '자회사의 주식을 취득하는 지주(持株)사업'으로 명시하고 있다. 국제약품은 기존 주력사를 분할해 지주회사 체제로 전환한 다른 제약사와 달리 오랫동안 장외에 있던 창업주 일가의 개인회사를 지주회사로 만든 사례다.

3세 경영자 남태훈 사장은 현재 우경 지분은 전혀 없고, 국제약품 지분도 1.75%에 불과하다. 바꿔 말하면 남 사장이 부친 남영우 회장으로부터 우경 최대주주 지위를 물려받으면 단숨에 국제약품 지분 25%가량을 직·간접 소유하며 지분 승계의 퍼즐을 맞추게 된다. 재계에서 흔히 볼 수 있는 비상장사를 통한 간접 승계 방식이다.

상장사인 국제약품 지분을 직접 물려주는 방식과 비교하면 우경을 통한 간접 승계는 비용과 절차 모든 면에서 빠르고 간편한 '하이패스'다.

제약업계에서도 비슷한 사례를 어렵지 않게 볼 수 있다. 일동제약이 대표적이다. 일동제약은 2세 윤원영 회장이 2015년 자신의 개인회사인 씨엠제이씨 지분 100% 중 90%를 장남 윤웅섭 사장에게 넘겨주면서 지분 승계에 사실상 마침표를 찍었다.

윤웅섭 사장이 직접 가진 지주회사 일동홀딩스 지분은 1.12%에 불과하지만 부친으로부터 물려받은 씨엠제이씨를 통해 일동홀딩스 지분 16.98%를 추가로 확보했다.

국제약품의 승계 과정은 일동제약의 전철을 그대로 밟고 있다. 앞으로 예상할 수 있는 수순은 남영우 회장이 자신의 국제약품 지분(8.51%)을 우경에 출자한 다음 최종적으로 우경을 장남에게 승계하는 그림이다. 그러면 남 회장이 현재 보유 중인 국제약품 지분 승계도 한 번에 마무리할 수 있다.

종합하면 국제약품의 경우 2세에서 3세로 지분 승계는 아직 미완성이지만 한두 번의 절차만 거치면 완성까지 어렵지 않게 도달할 수 있는 구조를 가지고 있다.

관건은 39세 젊은 사장의 경영 능력 입증이다. 3세 경영자 남태훈 사장이 취임한 지 얼마 지나지 않아서 터진 리베이트 사건은 국제약품의 현주소를 고스란히 보여준다는 게 제약업계의 지적이다. 경쟁사 대비 낮은 연구개발 투자, 그로 인한 성장 정체를 풀어갈 경영자로서 능력 입증은 오롯이 그의 몫이다.