그러나 이 지배력은 크게 부각하지 않았다. 대주주가 있는 은행은 곱지 않은 시선으로 보는 우리의 금융 문화와도 연관이 있다. 부산은행도 대주주가 있다. 롯데다. 전북은행과 부산은행의 지배구조가 시중은행을 비롯해 여느 은행과 다른 점이다.

지금은 몇 개 남지 않은 지방은행이다. 외환위기 전엔 10개나 있었다. 당시 외환위기는 지방은행의 통합 논의를 수면 위로 끌어냈다. 지역에 기반을 둔 영업 구역 제한 덕분에 지방은행 합병은 중복점포 해소에 따른 직원들의 반발도 크지 않았다.

전북은행과 광주은행의 합병 시나리오는 이때부터 금융권의 단골 이슈였다. 부산-경남은행 합병 시나리오도 마찬가지였다. 그러나 이 시나리오는 소위 지역 정서에 기댄 정치권과 정치인들의 이해가 맞물리면서 방향을 잃었다. 그 결과 우리나라 최대 국유 은행인 우리은행에 모두 쓸어 담는 형태가 만들어졌다.

이때 전북과 광주은행의 합병 시나리오가 현실이 됐더라도 전북은행에 유리한 것은 별로 없었다. 전반적인 분위기는 광주가 전북을 흡수하는 방식이 더 실현 가능성이 높았다고 봐야 한다. 당시 정부는 김대중 정부였다. 경제 논리보단 정치 논리가 지배하는 지방은행의 합종연횡은 그래서 말만 많다가 흐지부지됐다.

◊ 광주•전남의 손을 많이 탄 전북은행

이런 정치 논리에 기댄 흐름일까? 전북은행에 집적대는 곳도 많았다. 당시 삼양사는 전북은행 지분을 약 11% 정도 보유했었다. 그러나 삼양사는 전북은행의 경영에 직접 관여하진 않았다. 지역 배경으로 전북은행에 투자한 형태이지, 소유하고 경영하는 모습은 아니었다.

그랬던 전북은행이 광주•전남 지역을 기반으로 한 기업으로부터 적대적 인수•합병 위협을 받으면서 많은 것이 변했다. 1997년 광주•전남지역을 기반으로 한 지역 건설사인 라인건설이 6% 이상의 전북은행 지분을 사들이면서다. 이들은 전북은행 지분 참여 목적을 ‘경영 참여’로 당당히 명시했다. 이때 삼양사는 전북은행의 최대 주주 지위를 잃을 뻔했다.

역시 지역 기반으로 전북은행 지분 5.9%를 보유한 쌍방울이 1997년 10월 10일 부도를 냈다. 이 지분을 거평그룹 계열인 새한종금이 대납형식으로 취득(1997년 11월)하면서, 라인건설과 거평그룹의 연정(聯政)이 현실이 될 가능성이 높아졌다. 그러나 결과적으로 이 적대적 M&A는 성공하지 못했다.

IMF 외환위기는 경기침체와 건설경기의 급랭을 불러왔다. 건설업을 기반으로 한 많은 회사가 어려움을 겪었다. 빚으로 빠르게 덩치를 키워온 그룹들도 마찬가지였다. 정부가 외환위기에 따른 IMF 구제금융을 공식 신청한 후 반년 만에 거평과 라인은 위기를 버티지 못했다.

거평그룹은 1998년 5월 12일, 라인건설은 같은 해 6월 9일 부도를 맞았다. 당시는 국제통화기금의 자금으로 나라 전체의 구조조정을 진행하는 시기다. 저축은행 사태가 날 때마다 확인하는 현상이지만, 많은 회사가 빠르게 덩치를 키워갈 때는 항상 금융회사를 갖고 싶어 한다. 금융회사를 통한 레버리지가 가능해서다.

어쩌면 이들 그룹도 어려운 상황을 돌파하기 위해 지푸라기라도 잡아야 하는 상황에서 더욱 공격적으로 전북은행을 먹기 위해 나섰는지도 모른다. 어쨌든 적대적 M&A 위기에 처한 삼양사도 최대주주 지배권을 잃지 않기 위해 나름대로 역할을 했다. 한동안 삼양사의 금융계열사인 삼양종금과 전북은행을 합병하는 방식으로 묘수를 찾고자 했으나 여의치는 않았다.

IMF를 계기로 우리나라에서 종금업은 사실상 역사에 묻혔다. 삼양종금이라고 상황이 좋을 리 없었다. 공격한 팀들이 부도를 내면서 자연스럽게 상황이 종료된 케이스가 됐다.

◊ 한참 뜸들인 삼양의 본격적인 경영 5년

사단이 일 뻔했던 이후에도 삼양 측은 곧바로 전북은행 경영에 나서진 않았다. 무려 10년 넘게 뜸을 들였다. 최대 주주 삼양이 본격적으로 전북은행 경영을 맡은 것은 김한 전북은행장이 취임하면서부터다. 김한 행장은 2010년 3월 취임했다. 5년째다.

김한 회장은 정통 뱅커가 아니다. 증권업계에서 잔뼈가 굵었다. 서울대에서 기계공학을 전공한 그는 대신증권에서 증권업과 인연을 맺어 메리츠증권 대표이사 부회장까지 했다. 2008년부터 2년간 KB금융그룹의 사외이사를 맡아 은행 경영을 예습한 뒤 전북은행장을 맡았다.

증권맨 출신답게 전북은행을 맡은 뒤 지방 전북은행의 밑그림을 다시 그리기 시작했다. 은행의 자산은 2009년 말 7조 원대에서 13조 원대로 대략 5조 원 늘었다. 2011년 9월 우리캐피탈, 올해 2월에 더커자산운용을 인수해 지주회사의 총자산은 18조 원대다. 광주은행 인수를 마무리하면 40조 원에 이른다. 적대적 M&A로 지배권을 잃을 위기를 겪은 지 17년 만에 제대로 되치기를 해 광주•전남을 접수했다.

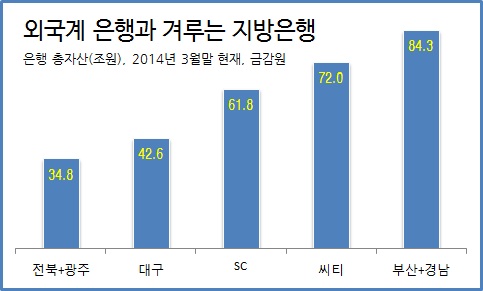

지방은행 전체가 이미 외국계 시중은행과 자웅을 겨루는 위치에 올랐다. SC의 전신은 제일은행이다. 과거 5대 시중은행 중 하나였다. 옛 한미은행와 씨티은행 서울지점을 합쳐 만든 것이 지금의 한국씨티은행이다. 전북은행과 이들의 격차는 아직 크다. 그러나 치고 올라오는 내용과 결과는 꽤 인상적이다.

논란이 없는 것은 아니지만, 전북은행의 공격적인 점포 전략도 눈에 띈다. 직원 한두 명이 운영하는 미니점포를 수도권에 12개나 냈다. 최대 주주가 직접 지원하는 힘과 김한 회장의 리더십이 어우러진 결과여서 더 무섭다.