"사실 우는 아이 젖 주지 않을까 하는 심정입니다."

우리은행이 오는 16일(현지시각) 영국 런던에서 투자설명회(IR)를 여는데요. 투자설명회를 앞두고 우리은행 한 직원이 이런 얘기를 하더군요. 우리은행 민영화를 바라는 절실함이 묻어나옵니다.

◇ 팔리는 자는 간절한데...

무슨 얘기이냐고요?. 먼저 투자설명회에 대한 얘기부터 해야 할 것 같습니다. 우리은행의 이번 투자설명회에 유독 관심이 쏠리는 이유는 민영화 때문입니다. 네 번의 고배를 마셔야 했던 우리은행 민영화. 전임 신제윤 금융위원장은 우리은행 민영화에 직을 걸었지만 결국 실패하고 자리에서 물러나야 했습니다.

네 번째 민영화마저 실패로 끝나면서 지분을 잘게 쪼개서 파는 과점주주 매각 방식이 수면으로 떠올랐는데요. 관련해서 우리은행은 컨설팅을 의뢰해 보고서를 만들기도 했죠. 최근 들어선 다우키움그룹 등 일부 재무적투자자(FI)로부터 우리은행 투자에 대한 긍정적인 답변을 받은 것으로도 전해집니다.

우리은행 한 임원은 "앞으로 민영화를 하게 되면 관심 좀 가져달라는 측면이고, 일부 투자자들이 그렇게 하겠다는 정도"라고 말했는데요. 어느 정도의 구속력이 있을지는 모르겠습니다.

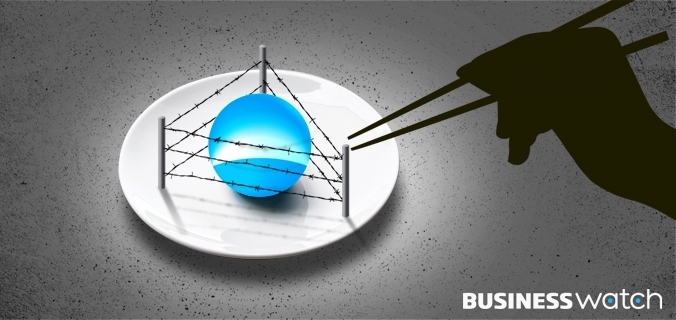

◇ 팔려는 자, 움직이질 않는다

지금쯤이면 의문이 드는 게 있을 텐데요. 지분을 갖고 있는 정부에서도 무언가 하고 있지 않을까 생각이 드는 게 당연하지요. 그런데 참 이상합니다. 정부는 복지부동입니다.

금융위원회 관계자는 "공적자금관리위원회도 2주일에 한 번씩은 만나는데 민영화에 대해 적극적으로 논의하지 않고 있고, 앞으로 (민영화) 일정도 확정된 게 없다"고 말합니다. 시장 상황이 좋지 않다는 이유를 들어서 말이죠.

이런 이야기도 했습니다. 임종룡 금융위원장의 우리은행에 대한 기본 입장은 '기업가치 제고, 수요부터 파악, 일정을 정해놓고 가지 않는다' 라고 하더군요. 이 말을 듣는 순간 들었던 생각은 이렇습니다. '아, 민영화할 생각이 없구나.' 사실 박근혜 정부 3년 차에 취임한 임 위원장에게 우리은행 민영화는 우선순위에서 뒤로 밀려나 있습니다. 지금은 규제개혁이 화두(?)이니까요.

문제는 팔아야 하는 정부와 팔리는 입장인 우리은행 간에 느껴지는 온도차 입니다. 쉽게 말하면 팔려는 자는 정작 아무런 생각이 없는데, 팔리는 자는 팔지 못해 안달인 상황인 거죠.

우리은행 직원이 머리말에 한 얘기도 이런 상황들이 깔렸습니다. 우리은행이 적극적으로 이것도 해보고 저것도 해보고, 투자자도 모집해보고 하다 보면 정부도 마음이 바뀌지 않을까 하는 간절함입니다.

물론 정부의 이런 입장은 두 가지 정도로 해석할 수 있습니다. 정말로 이번 정부에선 매각할 생각이 없거나, 아니면 명분 만들기라고요. 과점 주주 지배체제. 정부은행을 제외한 대부분의 글로벌 은행이 이런 지배구조를 갖추고 있는데요.

이상적으론 나쁘지 않습니다. 하지만 정부 입장에선 매우 부담스러운 방식이기도 합니다. 지분을 쪼개 팔면 경영권 프리미엄을 받을 수 없으니까요. '공적자금 회수 극대화'해야 한다고 법에 떡하니 박혀 있지 않습니까.

상황이 이런데 만약 우리은행이 '여기에서도 투자하고, 저기서도 투자를 한다고 합니다. 이제 팔기만 하면 됩니다."라고 한다면. 뭐 대충 이런 식으로 구도가 짜인다면 어떨까요. 이미 경영권 매각 방식으로 네 차례나 해 봤는데 안된 상황이고, 남은 방식은 이것밖에 없는 것처럼 보이니 정부도 그때 가서 안을 만들어도 늦지 않아보입니다. 못 이기는 척 말이지요.

그래서 우리은행엔 이번 런던 IR이 그 어느 때보다 중요합니다. 우리은행의 전반적인 재무 개선상황이나 저평가된 점 등을 알리고, 또 투자자들의 반응이나 분위기를 가늠해 볼 기회이니까요. 정부를 설득할 수 있는 무기를 얻을 수도 있고요.

◇ 정말로 마음이 없으면?

그런데 만약, 정말로 민영화 할 마음이 없다면 어떨까요. 그것이야말로 걱정입니다. 우리은행은 직원은 이런 얘기도 합니다. 우리금융 민영화한다고 손·발 다 잘라놨다고요. 민영화 과정에서 몸집을 줄이기 위해 우리금융 계열사인 증권·자산운용·생명보험 등을 판 것을 두고 한 얘깁니다. 판 것을 문제 삼는 게 아니라 우리은행도 빨리 팔아야 한다는 얘기인데요.

주력 자회사가 팔려나간 통에 우리은행은 최근 복합점포 등의 트렌드를 따라가기 어렵습니다. 고육지책으로 삼성증권 등 다른 증권사와 제휴를 맺기는 했지만 사실 쉽지 않은 상황입니다. 다른 금융지주사의 경우 은행이 돈을 벌기 힘든 요즘 증권 자산운용사 등이 효자 역할을 해줍니다. 복합점포와 같은 새로운 금융점포나 서비스 등을 모색할 때 한계가 이만저만이 아닙니다.

ELS(주가연계증권) 판매도 그렇습니다. 증권사의 ELS가 인기를 끌면 그룹 내에서 이익 공유가 가능하지만 우리은행은 결국 다른 제휴사 상품을 팔고, 그로 인한 판매수수료에 만족해야 하니까요. 이 상태론 다른 은행계 금융지주사와의 경쟁에서 뒤처질 수밖에 없습니다.

몸집 줄이기는 당연한 순서입니다. 우리은행 민영화도 마찬가지이고요. 안정적인 지배구조를 갖추고 성장하는 것이 우리은행이나 공적자금을 투입한 정부나, 세금을 낸 국민이나 모두에게 좋은 방향으로 보입니다. 늦어지면 늦어질수록 불리한 경쟁환경에서 우리은행 가치는 더 떨어질 수밖에 없습니다.