금융권에 두 올드보이가 재등장했다. 한 명은 KB금융지주 사장으로 내정된 김옥찬 전 국민은행 부행장(전 은행장 직무대행)이고, 또 한 명은 병환으로 한동안 복귀 여부가 불투명했던 서진원 전 신한은행장(고문)이다.

두 명 모두 해당 은행을 떠난 게 그리 오래된 일이 아니어서 올드보이란 표현이 다소 민망할 순 있다. 어쨌든 우여곡절 끝에 다시 돌아왔다. 둘의 입장도 분명 다르다. 김 사장은 명확한 미션을 갖고 돌아왔고, 서 전 행장은 꼭 그렇지는 않다.

그래서 사실 무게감은 다를 수 있지만 앞으로 두 금융지주의 후계구도에 잠재적인 변수라는 점에선 단순히 지나칠 수 있는 인물도 아니다.

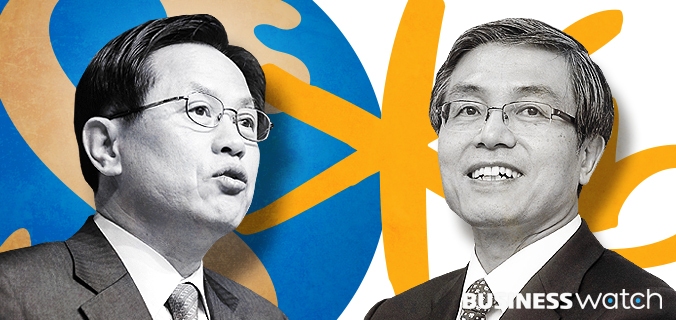

| ▲ 서진원 신한은행 고문(전 신한은행장, 사진 왼쪽)과 김옥찬 KB금융지주 사장 내정자 |

◇ 김옥찬 사장 내정자의 미션 성공 여부

김 사장 내정자에겐 명확한 미션이 주어졌다. 은행 비중이 압도적인 KB금융의 비은행 강화다. 특히 윤종규 KB금융지주 회장 겸 은행장이 가장 공을 들이고 있는 대우증권 인수다. 다음달 초순쯤 공식 선임되면 대우증권 실사와 인수전략을 진두지휘할 것으로 보인다.

김 사장의 등장은 차기 후계구도에 큰 변화를 불러올 수 있다. 특히 대우증권 인수에 성공하면 막강한 차기 후보군에 들게 된다. 중도 사퇴하긴 했지만, 윤 회장 선임 당시 9명의 후보군에 윤 회장과 함께 이름을 올리기도 했었다. 김옥찬 사장의 내정 과정에서 다소 매끄럽지 못한 부분이 있는 것도 사실이다. 하지만 내부 반발이 크지 않고, 모두 윈윈할 수 있는 선택으로 평가되는 것은 김 사장이 국민은행 출신인 데다 그만큼 내·외부 평가가 나쁘지 않기 때문이다.

이달 취임 1년을 맞는 윤 회장이 앞으로 남은 2년의 임기 동안 어떤 지배구조를 만들지는 예상하기 어렵다. 하지만 금융을 둘러싼 지금과 같은 정치환경에서 순탄하지만은 않을 것이란 게 금융권 안팎의 지배적인 시각이다. 최근의 행장 분리 문제도 그렇고, 올해 초 현 CEO에 연임우선권을 주는 문제를 두고 크게 논란이 됐던 점 등이 이를 방증한다. 2년간 비워 뒀던 KB금융 사장직을 윤 회장이 굳이 부활시켜 김옥찬 사장을 받아들인 것(?) 역시 이런 상황들과 완전히 무관하지도 않다.

게다가 벌써 정치적 배경을 등에 업은 인물이 '포스트 윤종규'를 노리고 있다는 얘기도 심심치 않게 들린다. 이런 상황을 모를 리 없는 윤 회장도 가장 최선의 선택을 한 것이라는 판단이다. 이번 지주 사장 선임이 윤 회장의 의도이든 아니든, 언젠가는 새로 선임될 행장을 포함해 다양한 후계 군을 만드는 발판이 된 셈이기도 하다.

◇ 서 전 행장, 건강회복 변수에 달렸다

서진원 전 신한은행장도 고문으로 복귀했다. 올해 초 예상치 못한 병환으로 행장직을 떠나긴 했지만 고문으로의 복귀는 예정된 순서였다. 그동안 건강상의 문제로 복귀 여부가 불투명했지만 최근 어느 정도 일상생활이 가능한 수준으로 회복하면서 이달 첫 출근을 했다. 10개월 만이다. 경영 복귀가 아니라 고문으로서 자문을 해주는 역할이어서 향후 후계를 점치는 것은 이르다.

하지만 그동안 차기 유력주자였고, 한동우 신한금융지주 회장(48년생)은 서 전 행장(51년생)의 투병 중에도 "건강을 완벽히 회복하고 나면 신한금융그룹에서 더 큰 일을 할 수도 있다"고 언급할 정도 그에 대한 신임이 깊다. '포스트 한동우'를 시사하는 발언이기도 했다.

특히 한 회장은 오는 2017년 3월 임기가 끝나면 나이제한(70세)으로 더는 연임할 수 없다. 내년 하반기쯤이면 후계구도를 놓고 물밑작업이 본격화될 전망이다. 이런 상황에서 당장엔 큰 의미를 부여하기 어렵더라도, 건강 회복이라는 가정하에 차기 후계그룹의 잠룡인 것만은 분명하다. 그런 의미에서 차기 자리를 놓고 조용병 신한은행장(57년생), 위성호 신한카드 사장(58년생), 김형진 신한지주 부사장(58년생) 등 현재 잠재 후보군을 더욱 긴장하게 만드는 사건(?)이기도 하다.