아시아나항공과 주주, 오랜 애증(愛憎)의 관계라 할 만 하다. 올해 30돌을 맞는 동안 주주들이 배당을 맞본 것은 딱 두 번. 게다가 가장 근래 배당금을 손에 쥔 때를 찾으려면 무려 10년 전(前)으로 거슬러 올라가야 한다.

올해는 아시아나항공이 2016년부터 시작한 비상경영체제가 마무리되는 해다. 올 2월 창립 30주년 기념 기자간담회에서 김수천 사장은 “3년간 진행한 경영정상화 계획을 올해 마무리할 예정”이라고 말했다. 주주들은 그런 그의 믿음이 제발 적중하기를 빌고 있다.

2007년, 아시아나항공은 1988년 창사 이래 처음으로 주주들에게 배당금(2006사업연도 주당 150원 총 263억원)을 나눠줬다. 2004년 이후 3년연속 순익흑자가 기반이 됐다. 당시 아시아나항공은 “주주 만족 경영의 원년으로 삼아 향후에도 주주배당 실시 기반을 마련하겠다”는 의지를 드러내기도 했다.

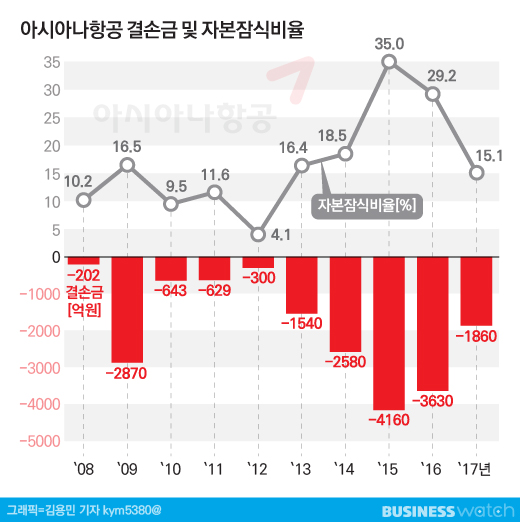

하지만 아시아나항공 주주들이 현재까지 배당금을 맛본 것은 이듬해(2007사업연도 주당 150원 총 263억원)까지 2년뿐이다. 올해에도 2017년 결산배당을 거르기로 했다. 10년째 무배당이다. 주주들로서는 답답할 노릇이다. 요즘 들어 벌이가 좋아졌다고는 하지만 2008년부터 쌓이기 시작한 결손금을 여지껏 메우지 못하고 있어서다.

아시아나항공은 2007년 말만 해도 배당 재원인 이익잉여금이 1860억원(별도 기준)에 달했지만 2008년 말에는 202억원 마이너스(-)로 돌아섰다. 2009년 말에는 결손금이 무려 2870억원으로 불어났다.

영업적자를 기록했던 해다. 2008년 금융위기의 직격탄을 맞았다. 여기에 환율 및 유가 상승, 경기 침체로 인한 항공수요 위축이 재무실적을 뒷걸음질치게 했다. 이는 각각 2270억원, 2660억원의 대규모 순익적자로 연결되며 결손금 확대로 이어진 것이다.

2010년 영업이익 5690억원을 달성하는 등 급속도로 호전되기도 했지만 이 때 뿐이었다. 2011년부터 2015년까지 수익성 하락이 계속됐다. 엎친 데 덮친 격으로 2011년 7월 화물기 추락사고로 2100억원 재해손실이 발생하고, 2015년에는 메르스(MERS) 영향으로 국내외 여행수요가 감소하는 등 악재가 겹쳤다.

여기에 워낙 외부 자금을 많이 끌어다 쓴 탓에 이자 부담이 만만치 않았다. 2007년 말 2조590억원 수준이던 순차입금은 2015년 말 4조3900억원으로 폭증했다. 부채비율은 273.8%에서 991.5%로 수직 상승했다.

2008년 3월 대한통운(현 CJ대한통운)을 인수하면서 대규모 자금을 외부에서 차입(1조2600억원) 한데다 벌이는 신통치 않은 상황에서 항공산업의 특성상 지속적인 항공기 투자를 위해 차입금을 늘려온 때문이다.

2015년만 보더라도 이자로만 빠져나간 돈이 1400억원에 이른다. 이로 인해 2014~2015년의 경우처럼 비록 적게나마 영업흑자를 내고도 대규모 순익적자를 내는 경우도 생겼다.

순익 흑자는 2012년 말에 가서 멈추고, 이후 2013~2015년 매년 예외없이 적자가 발생했다. 3년간 손손실이 3903억원에 달했고, 300억원으로 축소됐던 결손금 또한 4160억원으로 확대됐다.

상황이 이렇자 2008년 말부터 시작된 자본잠식 역시 해소될 기미를 보이지 않고 2015년 말에는 자본잠식비율이 35.0%(자본금 9760억원·자본총계 6340억원)으로 확대됐다 재무구조 개선을 위해 2006년 11월 1662억원 유상증자에 나섰지만 청약금액이 507억원에 머물면서 이마저도 실패했다.

2016년 이후로는 내국인 해외여행 수요 증가, 아시아 관광객의 방한수요 확대, 메르스 기저효과에 더해 반도체 호황에 기반한 화물 운송 수요 증가 등을 기반으로 반전을 꾀하고는 있지만 결손금을 메우기에는 힘에 달린 모습이다.

아시아나항공은 2016~2017년 영업이익이 각각 2350억원, 2520억원을 기록했다. 순익도 558억원에서 1530억원으로 불어났다. 하지만 작년말 현재 1860억원의 결손금이 남아있다. 자본잠식율도 15.1%(자본금 1조260억원·자본총계 8710억원)에 이르는 상태다.