운전자라면 대형마트 같은 곳의 큰 주차장에서 '이 차가 내 차 맞나' 했던 기억이 한 번쯤 있다. 국산차의 가장 큰 단점은 너무 흔한다는 것. 번호판만 가리면 그 차가 그 차다. 특히 차 색상에 무채색 계열을 선호하는 우리나라에서는 특히 그렇다.

외관뿐 아니라 내장도 마찬가지. 소비자들의 자동차 생활은 천태만상이지만 공장에서는 나오는 차는 몇가지 보기에서 크게 벗어나기 어려운 게 현실이다. 하지만 요즘 들어 이런 틀을 깨는 흐름이 나타나고 있다. 다양한 활용 목적이나 개성, 성능 기호 등에 맞춰 맞춤형 차를 만들어 타는 이들이 늘었다. 바야흐로 맞춤형(커스터마이징) '신튜닝시대'다.

국토교통부는 안전을 저해하지 않는 선에서 자동차의 개조 및 부품 탈부착 등을 대대적으로 허용하는 '자동차 튜닝 활성화대책'을 지난 8월 내놨다. 자동차 2300만대 시대(2018년말 기준)를 맞아 청년층을 중심으로 튜닝 수요가 꾸준히 늘었고, 새로운 일자리 창출에도 잠재력이 크다는 것이 튜닝을 키우려는 정부의 취지다.

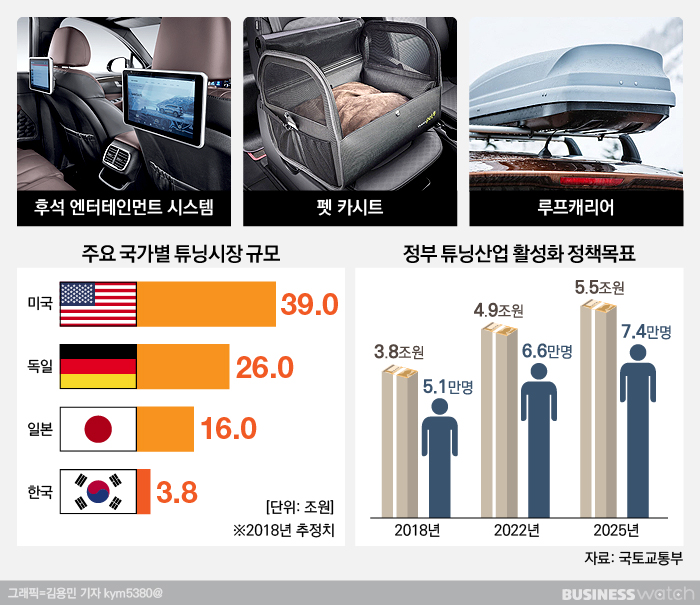

다른 주요 자동차 선진국들과 비교해 우리나라의 튜닝산업이 쳐져 있다는 것도 이유다. 작년 기준 국내 튜닝시장은 3조8000억원 규모로 일본(16조원)의 24%, 독일(26조원)의 15%, 미국(39조원)과 비교하면 10%에 불과했다. 이를 규제 완화를 통해 2022년 4조6000억원, 2025년 5조2000억원 규모로 성장시키고, 현재 5만명 남짓한 관련 일자리도 2025년 7만4000여명까지 늘린다는 게 정책 목표다.

자신만의 차를 맞춤형으로 만들고자 하는 튜닝에 대한 수요 증가는 국내 대표적인 완성차 업체의 관련 실적과 움직임에서도 나타나고 있다.

미국 10분의 1, 일본 4분의 1 그쳐

커스터마이징 수요는 점점 늘어

현대자동차에 따르면 이 회사의 자체 커스터마이징 브랜드 '튜익스(TUIX)'의 올해 1~9월 매출은 총 436억원이다. 이는 작년 같은 기간 매출 177억원과 견줄 때 146%의 급증한 것이다. 2016년 연간 매출(107억원)과 비교하면 4배를 넘는다.

올해 현대차 튜닝상품 매출이 크게 늘어난 것은 맞춤형 수요를 반영한 신차 출시와 맞물린다. 특히 소형 스포츠유틸리티차(SUV) '베뉴'가 활약했다. 반려동물을 위한 카시트, 카시트커버, 하네스, 안전벨트 등을 두루 출시하면서 '개디션(개와 한정판이란 뜻의 에디션의 조어)'이란 말까지 유행시켰다.

현대차가 튜익스라는 브랜드를 만들어 자동차 튜닝시장에 진출한 것은 2010년이다. 초창기 튜익스 적용 차종은 '투싼'과 '싼타페' 정도였지만 지금은 거의 모든 약 20여개 모델에 튜닝 제품을 달 수 있다. 같은 그룹 계열사인 기아차도 '튜온(TUON)'이라는 브랜드로 커스터마이징 사업을 키우고 있다. 신차에 선택해 달 수도 있고, 일부는 타던 차에도 추가 장착할 수 있다.

김동옥 현대차그룹 커스터마이징상품팀 책임매니저는 "부품 수도 초기 5~6개에서 현재 약 70가지 정도로 확대됐다"며 "튜익스 매출이 앞으로도 매년 5~10% 증가할 것으로 기대한다"고 말했다. 현대차는 튜익스뿐 아니라 주행성능을 향상시키는 맞춤형 튜닝 상품인 'N 퍼포먼스 파츠'도 내달 출시할 예정이다.

'나만의 차' 판촉 효과도

다른 완성차 업체들도 나만의 차를 가지고자 하는 튜닝 수요를 판촉 전략과 연계해 효과를 보고있다. 쌍용자동차의 경우 '개성 맞춤형'으로 성능과 디자인을 구성한 커스터마이징 상품 '티볼리 아머', '코란도 투리스모' 등의 '익스트림 스포츠 에디션' 등을 내세워 한때 신차 공백을 메웠다.

한국GM 쉐보레는 작년 경차 '스파크'에 최대 2200가지 옵션 조합이 가능한 '마이핏(MYFIT)'이라는 커스터마이징 브랜드를 내놓기도 했다. 지붕 색상을 비롯해 라디에이터 그릴과 아웃사이드 미러, 리어스키드 플레이트의 색상을 선택해 개성을 드러낼 수 있도록 한 것이다.