'한국형 헤지펀드'는 10년 전 기업의 창업‧성장‧회수 생태계에 자금을 공급하는 매개체로 출발했다. 이후 전문운용사들이 출현하면서 국내 사모펀드 시장은 비약적으로 발전했다. 하지만 가파른 성장의 대가는 잇단 사건사고라는 혹독한 현실로 나타나고 있다. 한때 K팝 열풍에 비견됐던 사모펀드의 존재감은 어느새 사기판, 복마전으로 변질되고 있다. 사모펀드의 태생과 총체적 부실 우려, 얽히고설킨 이해관계자들의 책임론까지 복잡다단한 사모펀드의 세계를 조명해본다. [편집자]

◇ 사모펀드, 기업도 투자자도 '러브콜'

자본시장법에선 사모펀드를 49인 이하(50인 미만)의 특정한 소수로부터 자금을 모아 운용하는 펀드로 정의한다.

국내에는 두 종류의 사모펀드가 있다. 비공개로 투자자들을 모집해 저평가된 기업에 투자하고, 장래에 기업가치가 뛰면 지분을 매도해 투자금 회수 및 수익을 남기는 경영참여형 사모펀드(PEF) 그리고 주식과 채권, 부동산 등 다양한 상품에 투자해 수익을 올리는 전문투자형 사모펀드(헤지펀드)로 나뉜다.

그간 사모펀드의 존재감은 확실했다. 매력적인 투자처로 주목받지 못했던 메자닌(채권과 주식의 중간 위험 단계에 있는 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW)에 하는 투자) 시장을 만든 장본인이이라고 해도 무방할 정도다.

메자닌 채권은 신용등급이 낮아 회사채 발행이나 은행 대출에 제약을 받는 스타트업과 같은 중소기업들의 운전자금 마련을 위한 일종의 조달창구 역할을 했다. 사모펀드의 활약이 없었다면 혁신적인 기술력을 보유하고도 자금이 부족해 사장되는 기업들이 많았을 것이란 얘기가 나올 정도다.

사모펀드의 적극적인 원석 발굴로 메자닌 시장은 무럭무럭 자라났다. 단적인 예로 코스닥 상장사 기준 전환사채(CB) 발행액은 지난 2010년 2조원이 채 안 됐다. 하지만 지난 10년 사이 10조원 가까이 뛰며 5배가량 성장했다.

그만큼 자금조달이 쉽지 않은 영세 상장사들이 사모펀드를 통해 자금을 많이 조달했다는 얘기다. 모험자본을 공급하는 사모펀드의 가장 큰 순기능이라고 할 수 있다.

투자자 입장에서도 매력적으로 비쳤다. 저금리 시대 일반 금융상품 투자로는 높은 수익을 내기 어려워지면서 상대적으로 고수익을 내는 사모펀드로 투자자들이 쇄도했다.

◇ 생각보다 초라했던 탄생

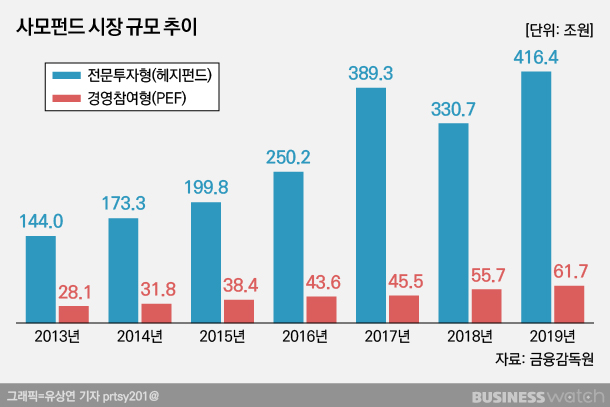

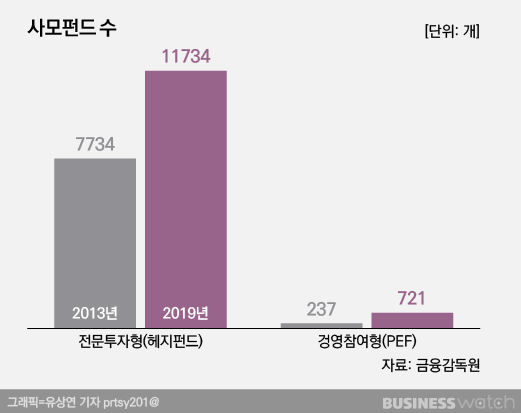

금융감독원에 따르면 국내 사모펀드 시장은 지난 2011년 출범 이후 꾸준히 성장하고 있다. 2011년 140조원이 채 되지 않던 헤지펀드 시장 규모는 지난해 410조원을 넘어섰다. 같은 기간 PEF의 몸집도 계속 커졌다. 25조원 수준에 불과했던 덩치가 10년 새 47조원 가까이 불어났다.

헤지펀드는 당시 금융위원장을 맡았던 김석동 위원장의 유산이라고 할 수 있다. 한국형 헤지펀드를 K팝에 비유하며 "K팝이 성공한 것처럼 한국형 헤지펀드도 성공할 것"이란 당찬 목표를 내걸었다.

다만 김 위원장의 기대와는 달리 도입 초기 시절 헤지펀드는 화려함과는 거리가 멀었다. 단순한 투자 패턴에 모집 자금도 기대치에 미치지 못했다. 헤지펀드 도입을 밀어붙인 금융위는 출범 전만 하더라도 설정액이 5000억원을 웃돌 것으로 예상했지만 막상 뚜껑을 열어보니 12개 펀드에 모인 돈은 약 1500억원 남짓에 불과했다.

운용기법도 지금과는 큰 온도차를 보였다. 투자 범위는 국내를 벗어나지 못했다. 저평가 자산을 사고 고평가된 자산은 공매도를 치기 일쑤였다. 투자자들의 지갑을 열기에는 매력이 떨어졌던 게 사실이다.

하지만 시간이 지날수록 우후죽순 들어서는 사모펀드들 간 경쟁이 치열해지면서 설정액은 늘었고, 운용 전략도 입체화되기 시작했다. 투자 영역 또한 국내를 벗어나 글로벌 시장으로 확대됐다. 포트폴리오에는 주식은 물론 국내·외 부동산, 채권, 펀드 등 다양한 자산들이 추가됐다.

사모펀드 시장은 그렇게 급성장했지만 출범 이후 쉼 없이 달려온 탓에 도덕성이 방전되고 말았다.

◇ 정부 고삐 풀자 '무럭무럭'

최근 잇따른 사모펀드 환매중단 사태는 일차적으로 규제 완화에 따른 결과물이다. 따라서 정부 역시 책임 논란에서 자유로울 수 없다는 지적이 나오고 있다.

실제로 이명박 정부 시절인 2011년 개인들도 투자가 가능한 헤지펀드를 도입했고, 박근혜 정부에서 규제를 대폭 완화했다. 현 정부도 이런 기조에 기름칠을 했다. 특히 박근혜 정부 당시 '창조경제' 육성을 위해 사모펀드에 대한 고삐를 확 풀었다. 전문 사모운용사를 인가제에서 등록제로 바꿨고, 자본금 요건도 기존 60억원에서 20억원으로 낮췄다.

여기에 금융권 경력 3년 이상 직원을 3명 넘게 채용하면 영업을 시작할 수 있도록 했다. 그러면서 결과적으로 사모펀드 운영사들이 난립하는 단초를 제공했다. 더불어 개인 최소 투자금액도 기본 5억원에서 1억원으로 조정했다. 낮아진 문턱만큼 투자자들이 유입됐다. 덕분에 투자자문사로 설립됐던 라임자산운용은 업계 '1호' 전문 사모펀드 운용사로 간판을 바꿔 달았다.

이번 정부 들어서도 완화 기조는 이어졌다. 2018년 9월 금융위는 경영참여형 사모펀드와 헤지펀드를 일원화해 두 펀드를 구분하는 10% 지분보유 규제 등을 전면 폐지하고, 각 펀드의 규제 중 완화된 내용을 적용하는 안을 발표했다. 지난해 10월에는 사모투자 재간접펀드(헤지펀드에 자기자산의 50%를 초과해 투자하는 공모펀드)의 최소 투자금액도 폐지하는 등 적극적으로 육성정책을 펼쳤다.

그러다 보니 정부가 사모펀드 규제 완화에만 몰입한 나머지 부작용은 전혀 고려하지 못한 게 아니냐는 지적이 나온다. 결과적으로 사모펀드 시장의 신뢰를 스스로 허물었다는 얘기다. 익명을 요청한 한 사모펀드 업계 관계자는 "사실 정부의 비호 아래 사모펀드 시장이 쑥쑥 커나간 것은 사실"이라며 "순기능은 확실했지만 육성만 강조하다 보니 결국 독이 돼버린 것 같다"라고 꼬집었다.