한국 경제를 이끌어왔던 주력 산업에 대한 우려의 목소리가 커지고 있다. 환율 등 불안한 대외변수와 중국의 추격 등 경쟁이 심해지며 입지가 갈수록 좁아지고 있다. 하지만 여전히 세계시장을 호령하며 빠르게 성장하고 있는 사업들도 등장하고 있다. '산업과 수출'이라는 두 기둥을 지켜낼 기술과 제품들을 소개한다. [편집자]

세계초고층도시건축협회(CTBUH) 국제콘퍼런스가 열린 지난 2010년 2월 인도 델리. 연단에 선 삼성물산의 아메드 압델라자크 부사장은 높이 828m, 세계 최고층 빌딩 '부르즈 할리파'에 대한 시공 경험을 수백명 참가자들에게 소개했다. 프레젠테이션을 마친 그가 자리에 돌아오자 인도 억만장자인 부동산개발사 오베로이리얼티 비카스 오베로이 회장이 다가와 말을 건넸다.

"뭄바이에 초고층 프로젝트를 기획하고 있습니다. 삼성이 검토해 주시기 바랍니다." 삼성물산은 곧바로 실사팀을 조직해 현장을 방문했고, 이어 기획·설계에서 공사비까지 산출해 오베로이 회장의 마음을 사로잡았다. 인도 최대 상업도시 뭄바이에 이 나라에서 가장 높은 최고 83층 높이 초고층 주상복합 2개동을 짓는 '월리(Worli)' 프로젝트의 수주는 이렇게 이뤄졌다. 세계 초고층 빌딩 시장에서 우리나라 건설사들의 시공능력 위상을 보여준 대표적인 사례다.

◇ '수직형 도시' 5년내 100개 더 늘어난다

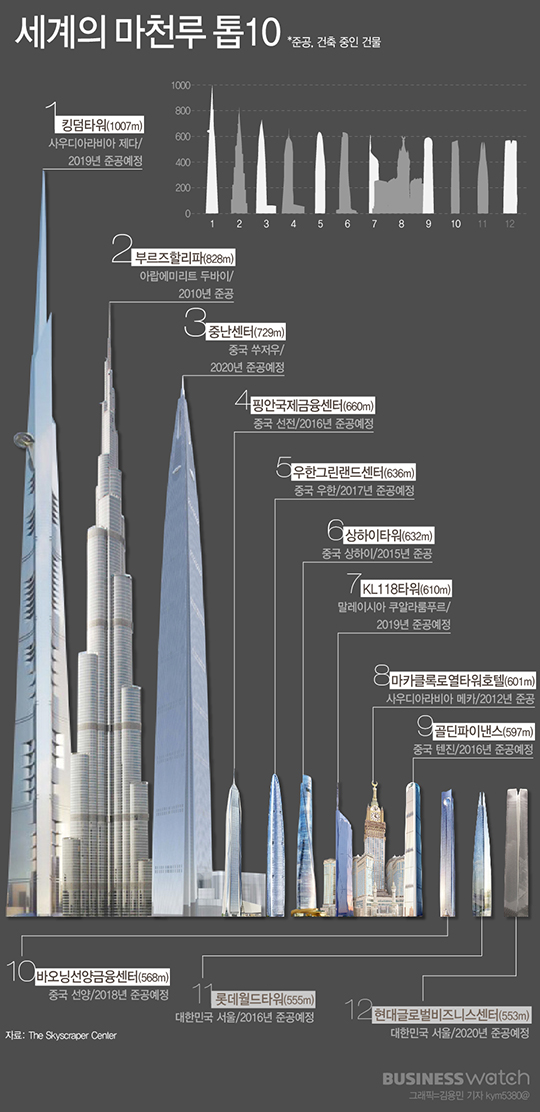

| ▲ 인포그래픽 = 김용민 기자 kym5380@ |

초고층 건물은 한 도시, 나아가 그 나라의 상징이 되기도한다. 한 기업의 전유물이기도 하지만 도시 이미지를 대표하는 '랜드마크'다. 건설업계에서는 "부르즈 할리파가 없었다면 두바이가 지금처럼 세계에서 주목 받지 못했을 것"이란 말도 나온다.

국내 건축법에서 초고층은 최소 50층이상, 높이 200m 이상인 건물을 말한다. CTBUH에서는 높이 300m 이상을 '슈퍼 톨(Super tall)'로, 600m 이상을 '메가 톨(Mega tall)'로 구분한다. CTBUH에 따르면 슈퍼 톨은 2010년 50개에서 현재 100개 동으로 늘어났다.

세계 슈퍼 톨은 석유부국 아랍에미리트(UAE)와 중국에 절반이 넘게 몰려 있다. UAE는 2000년 이전까지는 1개뿐이었지만 현재 22개동으로, 중국은 6개동에서 36개동으로 늘었다.

초고층 건물에 대한 수요가 늘어나는 것은 기본적으로 시간이 흐를수록 땅의 희소성이 점점 커지고 있기 때문이다. 안전 측면이나 사업성 면에서 우려도 있지만 도시밀도가 높아지면서 불가피한 선택이 되고 있는 것이다.

CTBUH는 향후 5~6년 안에 세계 슈퍼 톨이 100개 가량 더 지어질 것으로 전망하고 있다. 최민수 건설산업연구원 연구위원은 "토지를 효율적으로 활용해 도시 밀도를 관리하는 측면에서 녹지 확보, 도시 조망권 확보, 관광 등 수요 창출 등의 기여도가 높기 때문에 향후 사업 잠재력이 크다"고 설명했다.

◇ 국내 건설사 시공 역량 '세계 톱'

| ▲ 국내 최고, 세계에서 다섯 번째로 높은 롯데월드타워의 123층에 대들보를 얹는 상량식이 2015년 12월22일 열렸다. H빔 대들보가 타워크레인 줄에 매달려 지붕에 올려지고 있다. /이명근 기자 qwe123@ |

초고층 빌딩을 짓는 일은 건설업 내에서도 가장 많은 단위 기술을 필요로하는 종합 산업으로 꼽힌다. 바람에 대한 저항력이나 지진에 대비한 설계, 중력하중 분배 등 고도의 기술력이 필요하다. 콘크리트를 쏘아올리는 기술이나 거대한 장비를 고층으로 올리는 양중기술 등이 핵심이다.

국내 건설사들은 초고층 분야 시공력에서 세계적인 경쟁력을 확보하고 있다. 현존하는 최고층 건축물인 부르즈 할리파와 이 건물이 준공되기 전 최고층이었던 대만 타이베이의 '101타워'(101층·509m), 동남아에서 가장 높은 말레이시아 '페트로나스 트윈타워'(88층·452m) 등은 삼성물산이 시공했다.

롯데건설은 올해 말 완공을 목표로 국내 최고 높이인 서울 송파구 잠실에 롯데월드타워(123층·555m)를 짓고 있으며, 현대건설과 현대엔지니어링은 강남 삼성동 한전부지에 현대차그룹의 글로벌비즈니스센터(105층·553m)를 짓는 사업을 구체화하고 있다. 현대건설은 국내 초고층의 상징인 여의도 '63빌딩'을 짓기도 했다.

또 포스코건설은 현재 국내에서 가장 높은 빌딩인 인천 송도 '동북아무역센터'(NEAT·68층·305m)를 지었고 두산건설은 부산 해운대 '두산위브더제니스'(80층·299.9m)를 건설했다. 국토교통부에 따르면 국내 50층이상 건축물은 작년말 기준 총 94개동으로 작년에만 5개동이 늘어났다. 롯데월드타워를 비롯해 부산롯데타운(107층), 해운대 엘시티(101층) 등이 지어지는 등 건설사들의 역량과 함께 국내 초고층 시장도 점점 크고 있는 것이다.

포스코건설 관계자는 "탄탄한 엔지니어링 능력과 치밀한 시공 기술 역량이 있어야 50층 이상 건물을 짓는 것이 가능하다"며 "단순 시공 역량뿐 아니라 설계를 최적화해 경제성을 확보하고 공기에 맞게 사업을 진행하는 종합적 엔지니어링 능력이 필요한 분야"라고 설명했다.

◇ KPF·SOM 독점한 설계 역량 확보 '관건'

| ▲ 부르즈 칼리파 828m 2010년 준공 |

하지만 국내 건설사들 초고층 역량은 기본설계 이후의 단계, 즉 EPC(설계·구매·시공)에 한정돼 있다는 게 아쉬운 대목이다. 해외에서 대규모 초고층건물 수주 사례는 늘어나고 있지만 EPC 과정에서도 고부가가치 기술은 해외에 의존하고 있는 점도 한계로 꼽힌다. 이 때문에 외형 팽창에도 불구하고 수익률은 점차 악화되는 것으로 평가된다. 말레이시아에서 3번째로 높은 IB타워를 건설중인 대우건설의 경우 최근 공기 지연 탓에 불의의 손실을 입기도 했다.

삼성물산 관계자는 "국내 건설사 초고층 시공역량은 이미 세계 최고수준이지만 콘셉트 설계나 구조 설계 등은 모두 해외 설계업체들에 의존하고 있다"며 "반면 중국 건설사들은 자국내 고층 빌딩을 지으면서 사업의 대부분 단계를 소화할 만큼 자체 역량이 성장했다"고 설명했다.

현재 초고층 핵심 설계 기술은 미국 KPF(Korn Pederson Fox)와 SOM(Skidmore, Owings&Merrill)이 독점하고 있다. KPF는 국내의 NEAT, 롯데월드타워를 비롯해 상하이 국제금융센터(472m, 101층) 등이 대표작이다. SOM은 두바이 부르즈할리파와 해운대 엘시티, 타워팰리스를 설계한 회사다.

이들의 독주는 세계 시장에서 오랜 기간 설계능력을 검증받았기 때문에 가능한 것이다. 초고층 빌딩의 경우 하중은 물론 지진, 화재, 강풍, 습도 등을 고려한 치밀한 설계가 필요한데 이는 오랜 설계경험을 통해서만 얻을 수 있다는 게 건설업계 설명이다.

정부와 국내 건설업계도 이런 한계를 극복하기 위해 힘쓰고 있다. 국토부는 오는 2019년까지 '초고층 설계·시공 핵심기술 고도화'를 목표로 세계 일류 핵심·원천 기술 개발, 민관 통합형 초고층연구개발(R&D)센터 설립 등을 준비하고 있다. 궁극적으로는 2024년까지 초고층빌딩 설계 전단계를 포괄하는 역량을 확보하는 것이 목표다.

국토부 관계자는 "선진 업체들보다 5~6년 가량 뒤쳐진 초고층 설계능력 격차를 10년 안에 메운다는 계획"이라며 "우리 건설사들이 해외 업체보다 가격·비용 경쟁력에서 앞선 역량을 확보할 수 있도록 할 것"이라고 말했다.

| ▲ 서울 강남구 삼성동 옛 한전부지에 지어질 현대차 GBC 조감도(자료: 현대차그룹) |