정부가 이르면 2019년 1월부터 공공주택을 시작으로 분양가격 공시항목을 확대한다. 이를 지속적으로 주장해온 정치권 일각과 시민단체는 분양원가 공개로 집값 거품을 빼고 부동산 시장을 안정시킬 수 있다고 주장한다. 반면 오히려 주택산업 위축을 가져오고 집값 안정 효과는 전혀 없다는 입장도 존재한다. 분양가격 공시항목이 다시 늘어나게 된 배경과 팽팽히 맞선 두 주장을 들어본다. [편집자]

국토교통부가 분양가격 공시항목 확대를 위한 조치를 단행했다. 지난 16일, 분양가 상한제가 적용되는 공공택지 내에서 공급하는 공동주택을 대상으로 분양가격 공시항목을 확대하는 내용의 '공동주택 분양가격의 산정 등에 관한 규칙' 개정안을 입법예고한 것이다.

공시항목 확대는 지난해 3월 정동영 민주평화당 대표가 여야 국회의원 41명과 함께 분양원가 공개법(주택법 개정안)을 대표발의 하면서 논의가 본격화됐다. 특히 올들어 서울을 비롯한 수도권 집값이 급등하자 분양가격 공시항목을 확대해 집값 거품을 없애야 한다는 목소리에도 힘이 실렸다. 결국 정부가 정치권과 시민단체의 요구를 받아들이면서 새로운 변화가 눈앞에 왔다.

◇ 10년 전은 어땠나

분양가격 공시항목 변동 역사는 10여년 전으로 거슬러 올라간다. 참여정부 시절인 2007년 4월 주택법이 개정됐고, 같은 해 9월부터 기존 7개였던 공시항목이 61개로 확대 시행됐다. 소비자들의 알권리를 충족시키고 건설업계 투명성을 높인다는 게 확대의 표면적 이유였다.

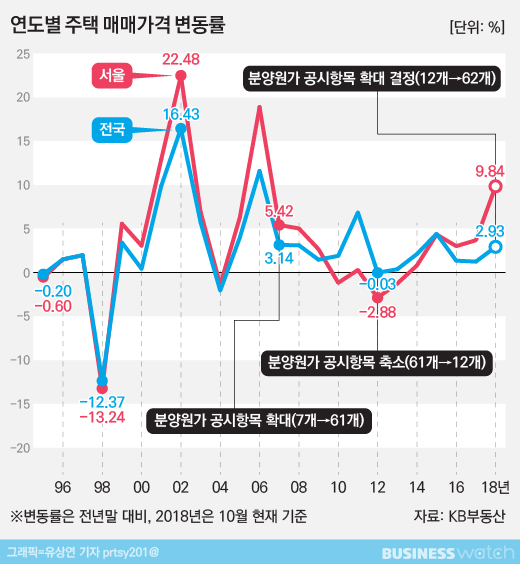

하지만 실제로는 과도하게 급등한 주택가격을 안정시키기 위한 조치로 평가받는다. 주택법 개정안이 논의되고 시행됐던 2006년과 2007년의 경우, 집값이 과도하게 급등한 시점이었던 까닭이다.

KB부동산에 따르면 2006년 전국 주택 매매가격은 전년보다 11.6%, 2007년에는 3.1% 상승했다. 서울로 범위를 좁히면 각각 18.9%, 5.4% 올라 변동 폭이 더 크다. IMF 외환 위기에서 벗어나기 시작했던 2000년대 초반 이후 오름세가 가장 컸던 시기다.

특히 당시는 외환위기 이후 분양가 자율화가 실시되면서 분양가격이 지나치게 높다는 지적이 많았던 시기다. 여기에 정부가 공급하는 공공주택이 큰 폭으로 줄면서 분양가를 통제할 수 있는 수단이 없었다. 이런 이유로 공기업이 공급하는 아파트에 대한 분양원가는 소비자 알권리를 위해서도, 또 아파트 가격 안정 수단으로 필요하다는 목소리에 힘이 실렸다.

◇ 10년 후에도 비슷한 그림

시장 상황이 변하면서 분양가격 공시항목도 고무줄처럼 늘고 줄었다. 61개였던 공시항목이 현행인 12개로 감소한 것도 부동산 시장 분위기와 무관치 않은 게 사실이다.

2008년부터 글로벌 금융위기가 찾아오면서 마냥 좋을 것만 같았던 국내 부동산 시장 분위기가 한풀 꺾였다. 2012년의 경우 전국 주택가격 변동률은 -0.03%, 서울은 –1.2%를 기록했다. 2012년은 분양가격 공시항목이 12개로 줄어든 해다.

이후 지금까지 변동이 없던 공시항목은 지난해부터 다시 확대해야 한다는 내용의 논의가 시작됐고, 올들어 이 주장에 본격적으로 힘이 실렸다. 집값이 다시 이상 급등 현상을 보였기 때문이다.

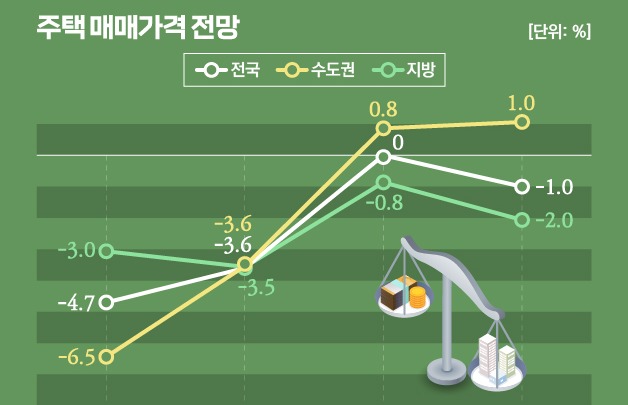

작년말 대비 올해 전국 주택가격은 2.9% 올라 전년보다 2배 가량 상승폭이 크다. 특히 서울 집값이 과도하게 오르면서 지방의 침체에도 불구하고 전국 집값 상승률을 끌어올렸다. 10월 현재까지 서울 집값은 작년보다 9.8% 오른 상태다. 이는 분양가격 공시항목을 확대하는 배경이 됐던 2006년 이후 가장 큰 수치다.

결국 분양가격 공시항목 확대는 소비자 알권리 확대 측면도 있지만 집값 상승 시기 시장 안정을 위한 규제책 중 하나로 사용된 것으로 볼 수 있다.

정치권 주장도 다르지 않다. 정동영 대표는 국토부의 분양가격 공시항목 확대 조치와 관련 "정부가 분양원가 공개 등 개혁 조치들을 주저하는 사이 지난 1년6개월 동안 전국 땅값과 집값이 급등했다"며 "이제라도 개혁의 고삐를 잡고 분양원가 공개에 나선 것을 높이 평가한다"고 말했다.