밥맛은 끼니때마다 다르다. 같은 사람이 밥을 지어도 쌀의 품종, 물의 양, 불의 세기 등에 따라 밥맛은 달라진다. 밥을 상품화하는 데도 '맛의 표준화'는 가장 큰 과제다. 지난 1996년 햇반을 처음 출시한 CJ제일제당도 이 ‘과제’를 먼저 풀어야 했다. 최고의 밥맛을 찾아내, 그 맛을 유지하는 것. 맥도널드 햄버거와 스타벅스 커피와 같이 어디서 먹어도 같은 맛의 밥을 지어야 했다.

CJ제일제당이 지난 17년간 축적한 햇반의 노하우를 공개했다. 지난달 31일 CJ제일제당 부산 공장에서 열린 '햇반 R&D(연구개발) 세미나'에서다. CJ가 만든 '따뜻한 밥 한 공기'엔 치열한 R&D와 수많은 시행착오가 들어 있었다. 이창용 부산공장 공장장은 “햇반엔 R&D가 집결돼있다”고 말했다.

첫 번째 걸림돌은 한국인의 까다로운 입맛이었다. 이창용 공장장은 “한국처럼 밥맛에 대해 민감하거나, 기대치가 높은 곳은 없다”고 말했다. 소비자들은 밥의 찰기와 탄력, 고소한 향에 예민하게 반응했다. 전자레인지에 즉석밥을 데워 먹고도 ‘따뜻한 밥 한 공기를 먹었다’는 느낌이 들게끔 만들어야 했다.

우선 밥을 지을 쌀부터 찾아나섰다. 이 공장장의 설명이다. “전국의 쌀을 다 조사했다. 쌀이라고 해서 다 똑같지 않다. 쌀의 품종뿐 아니라, 수확한 뒤에도 보관법이나 기후에 따라 밥맛이 달라진다. 쌀은 살아있는 생명체다.”

연구원들은 쌀 ‘달인’이 됐다. 밥맛만 보고 어느 지역 쌀인지 알아내고, 눈감고도 물량을 척척 맞출 수준에 이르렀다. CJ 식품연구소 신선편의식품센터의 권순희 상무는 “연구원들이 모내기부터 수확까지 모두 현장에 가서 품질을 관리하고 있다”고 말했다.

박찬호 CJ제일제당 식품마케팅 상무는 “햇반을 만들 당시 ‘누가 밥을 돈 주고 사 먹겠느냐’는 반발이 심했다”며 “하지만 결국 한국인은 밥심이었다”고 설명했다. 햇반은 성공적으로 안착했다. 1인 가구와 맞벌이 가정이 늘었던 시대 상황과 맞아떨어졌다. 햇반의 이미지도 집에 밥이 떨어졌을 때 먹는 ‘비상식량’에서 늘 먹는 ‘일상식’으로 바뀌었다. 햇반 매출은 2002년 251억원에서 2005년 346억원으로 뛰었다. 그 사이 주부들이 가족에게 햇반을 데워주면서 느꼈던 ‘죄책감’도 차츰 사라져 갔다.

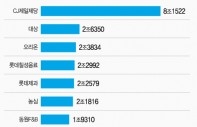

즉석밥 시장이 커지면서 경쟁도 치열해졌다. 농심, 동원F&B, 오뚜기 등 경쟁자가 나타났다. 제자리에 머무는 것은 ‘다 된 밥에 재 뿌리’는 것과 마찬가지였다.

2006년 CJ제일제당은 도정 시스템을 구축했다. 농협에서 받은 현미를 부산공장에서 하루 만에 백미로 깎아냈다. 도정 첫날 쌀의 신선도가 100이라면, 3일이 지나면 96으로, 7일이 지나면 90 이하로 차츰 떨어진다. CJ제일제당은 도정 후 24시간 안에 밥을 만들었다. 경쟁사는 아직 농협에서 백미를 사와 밥을 짓고 있다.

또 다른 노하우도 있다. 논에서 벤 나락은 15도 저온에서 보관한다. 쌀의 수분을 유지하기 위해서다. 수분이 증발한 쌀로 지은 밥은 떡 진다. 또 350개 낱알을 동시에 분석할 수 있는 시스템으로 불량 쌀을 자동으로 제거했다.

2007년 현미밥 등을 새롭게 출시하며 경쟁자를 따돌렸다. 2007년 460억원이었던 햇반 매출은 2012년 처음으로 1000억원이 넘었다.

최근엔 자체 품종 개발에도 나섰다. 2011년 서울대 농대와 쌀 품종 공동 개발을 시작했다. 이번에 출시된 ‘큰눈영양쌀(서농 17호)’가 그 결실이다. 개발에만 4년이 걸렸다. 쌀 영양의 66%가 모여있는 쌀눈 크기를 3배 더 키운 종이다. 박찬호 상무는 “큰눈영양쌀과 잡곡밥 등 건강식이 백미 시장을 조만간 추월할 것”이라고 예상했다.

햇반의 꿈은 거창하다. 박 상무는 “국내 밥 시장은 99%가 잠재시장”이라며 “햇반을 2018년엔 2500억원, 2025년 1조원까지 키우겠다”고 말했다. 작년 햇반 매출은 1079억원이다.

CJ제일제당이 지난 17년간 축적한 햇반의 노하우를 공개했다. 지난달 31일 CJ제일제당 부산 공장에서 열린 '햇반 R&D(연구개발) 세미나'에서다. CJ가 만든 '따뜻한 밥 한 공기'엔 치열한 R&D와 수많은 시행착오가 들어 있었다. 이창용 부산공장 공장장은 “햇반엔 R&D가 집결돼있다”고 말했다.

첫 번째 걸림돌은 한국인의 까다로운 입맛이었다. 이창용 공장장은 “한국처럼 밥맛에 대해 민감하거나, 기대치가 높은 곳은 없다”고 말했다. 소비자들은 밥의 찰기와 탄력, 고소한 향에 예민하게 반응했다. 전자레인지에 즉석밥을 데워 먹고도 ‘따뜻한 밥 한 공기를 먹었다’는 느낌이 들게끔 만들어야 했다.

우선 밥을 지을 쌀부터 찾아나섰다. 이 공장장의 설명이다. “전국의 쌀을 다 조사했다. 쌀이라고 해서 다 똑같지 않다. 쌀의 품종뿐 아니라, 수확한 뒤에도 보관법이나 기후에 따라 밥맛이 달라진다. 쌀은 살아있는 생명체다.”

연구원들은 쌀 ‘달인’이 됐다. 밥맛만 보고 어느 지역 쌀인지 알아내고, 눈감고도 물량을 척척 맞출 수준에 이르렀다. CJ 식품연구소 신선편의식품센터의 권순희 상무는 “연구원들이 모내기부터 수확까지 모두 현장에 가서 품질을 관리하고 있다”고 말했다.

박찬호 CJ제일제당 식품마케팅 상무는 “햇반을 만들 당시 ‘누가 밥을 돈 주고 사 먹겠느냐’는 반발이 심했다”며 “하지만 결국 한국인은 밥심이었다”고 설명했다. 햇반은 성공적으로 안착했다. 1인 가구와 맞벌이 가정이 늘었던 시대 상황과 맞아떨어졌다. 햇반의 이미지도 집에 밥이 떨어졌을 때 먹는 ‘비상식량’에서 늘 먹는 ‘일상식’으로 바뀌었다. 햇반 매출은 2002년 251억원에서 2005년 346억원으로 뛰었다. 그 사이 주부들이 가족에게 햇반을 데워주면서 느꼈던 ‘죄책감’도 차츰 사라져 갔다.

즉석밥 시장이 커지면서 경쟁도 치열해졌다. 농심, 동원F&B, 오뚜기 등 경쟁자가 나타났다. 제자리에 머무는 것은 ‘다 된 밥에 재 뿌리’는 것과 마찬가지였다.

2006년 CJ제일제당은 도정 시스템을 구축했다. 농협에서 받은 현미를 부산공장에서 하루 만에 백미로 깎아냈다. 도정 첫날 쌀의 신선도가 100이라면, 3일이 지나면 96으로, 7일이 지나면 90 이하로 차츰 떨어진다. CJ제일제당은 도정 후 24시간 안에 밥을 만들었다. 경쟁사는 아직 농협에서 백미를 사와 밥을 짓고 있다.

또 다른 노하우도 있다. 논에서 벤 나락은 15도 저온에서 보관한다. 쌀의 수분을 유지하기 위해서다. 수분이 증발한 쌀로 지은 밥은 떡 진다. 또 350개 낱알을 동시에 분석할 수 있는 시스템으로 불량 쌀을 자동으로 제거했다.

2007년 현미밥 등을 새롭게 출시하며 경쟁자를 따돌렸다. 2007년 460억원이었던 햇반 매출은 2012년 처음으로 1000억원이 넘었다.

최근엔 자체 품종 개발에도 나섰다. 2011년 서울대 농대와 쌀 품종 공동 개발을 시작했다. 이번에 출시된 ‘큰눈영양쌀(서농 17호)’가 그 결실이다. 개발에만 4년이 걸렸다. 쌀 영양의 66%가 모여있는 쌀눈 크기를 3배 더 키운 종이다. 박찬호 상무는 “큰눈영양쌀과 잡곡밥 등 건강식이 백미 시장을 조만간 추월할 것”이라고 예상했다.

햇반의 꿈은 거창하다. 박 상무는 “국내 밥 시장은 99%가 잠재시장”이라며 “햇반을 2018년엔 2500억원, 2025년 1조원까지 키우겠다”고 말했다. 작년 햇반 매출은 1079억원이다.

|