대기업들의 내부 계열사들에 대한 일감 몰아주기를 제한하는 공정거래법이 본격적으로 시행되면서 재계의 긴장감이 높아지고 있다. 개정된 법률은 회사뿐 아니라 오너에 대한 처벌도 가능한 만큼 자칫 불똥이 튈 수도 있기 때문이다. 많은 기업들이 법 적용을 피하기 위해 노력했지만 일부 기업은 아직 해법을 찾지 못하고 있다. 일감 규제 내용과 주요 대기업들의 상황, 쟁점 등을 정리해본다. [편집자]

'경제민주화'

박근혜 정부 출범 초기 이슈가 됐던 주제다. 징벌적 손해배상, 각종 사고에 대한 과징금, 고액임원 연봉공개, 집단소송제와 집중투표제 등 경제민주화의 이름을 단 법안들도 무더기로 쏟아졌다.

대기업들의 내부계열사간 거래를 제한하는 이른바 '일감 몰아주기' 규제법도 이때 추진됐다. 대기업들이 내부거래를 통해 오너일가에게 일감을 몰아주고, 이를 통해 승계 자금을 마련하는 편법을 바로잡겠다는 내용이다.

◇ 일감 몰아주기 금지 법안은?

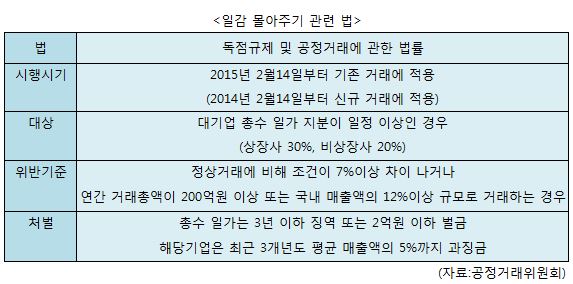

대기업들의 일감 몰아주기를 제한한 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'은 지난 2013년 개정, 2014년 1월부터 시행됐다. 개정된 법률은 총수일가의 사익편취를 방지하기 위해 ▲상당히 유리한 조건의 거래 ▲사업기회 제공 ▲합리적 고려나 비교없는 상당한 규모의 거래 등을 금지했다.

'상당히 유리한 조건의 거래'의 경우 정상가격과의 차이가 7% 미만이고, 연간 거래총액이 상품·용역은 200억원, 자금·자산은 50억원 미만이면 적용에서 제외된다. '사업기회 제공'은 회사가 수행하는 사업과 밀접한 관계가 있고, 직접 수행할 경우 상당한 이익이 되는 사업기회를 제공하는 행위로 규정했다.

또 거래상 역할이 없거나 미미한 특수관계인 회사를 거래단계에 추가하거나 거쳐서 거래하는 경우, 다른 사업자와의 직접 거래가 상당히 유리하지만 거래상 역할에 비해 과도한 대가를 지급하는 경우 등 2가지 유형(통행세)도 규제 대상에 포함했다.

물론 예외규정도 있다. 효율성, 보안성, 긴급성 등 3가지 경우에는 규제대상에서 빼준다. 가령 수직계열화와 같은 체제는 효율성 측면에서 인정을 해주겠다는 것이다. 또 전사적자원관리시스템(ERP) 등을 운영하는 계열사 역시 보안성을 인정받을 수 있다.

일감 규제 법은 작년 2월14일부터는 신규거래에 적용됐고, 유예기간 1년이 지난 올해 2월14일부터는 기존거래에도 규정이 적용되고 있다.

◇ 위반시 오너도 징역형

이 법이 적용되는 대상은 대기업 총수 일가 지분율이 상장사 30%, 비상장사 20%를 넘는 계열 기업중 일정 거래액(200억원)을 넘는 경우다. 개정안 발표 당시 적용대상 기업은 122개에 달했다.

법 위반 여부에 대한 심사는 공정거래위원회가 담당한다. 법 위반 사실이 적발될 경우 해당기업의 총수 일가는 물론 지원을 받은 기업들도 처벌 받는다.

공정거래법은 총수 일가에게 3년이하 징역형이나 2억원이하 벌금형을 내릴 수 있다. 검찰 고발도 가능하다. 수혜 기업들은 3년 평균 매출액의 5%까지 과징금을 부과받게 된다.

만일 3년 평균 매출액이 1000억원이라면 최대 50억원의 과징금을 부담해야 하는 만큼 기업경영에 타격을 받을 수 있다. 영업이익률이 높지 않은 기업들이라면 연간 이익을 모두 과징금으로 내야하는 상황이 벌어질 수도 있다.

기업들은 유예기간인 지난 1년간 합병, 지분매각, 거래축소 등 다양한 방법의 '출구전략'을 구사했다. 최근 이뤄진 정몽구 현대차그룹 회장과 정의선 부회장의 현대글로비스 지분 매각 역시 같은 이유다. 그 결과 법 적용대상은 약 80여개사로 줄어든 상태다.

다만 일부 기업은 여전히 해소방법을 찾지 못하고 있다. 최대한 처벌을 낮추거나 예외규정을 통해 법 적용에서 벗어날 수밖에 없는 상황이다.