최근 2심서 무죄를 선고받은 이재용 삼성전자 회장. 사법리스크 부담을 던 이 회장이 처음 택한 해외 출장지는 중국이었습니다. 시진핑 중국 국가주석과 10여 년만 회동을 가졌죠.

이번 회동은 여러모로 이목이 집중되고 있습니다. 우선 시기가 공교롭습니다. 미국과 중국 간 '관세전쟁'이 일어나고 있는 가운데 이 회장이 시진핑 주석을 만났기 때문입니다.

여기에 국내 재계 1·2위 총수가 대조적 행보를 보였다는 점도 눈길을 끕니다. 이 기간 정의선 현대차그룹 회장은 미국을 방문, 트럼프 대통령과 만나 210억달러(약 31조원) 투자를 공식화했습니다.

전문가들의 의견은 크게 둘로 나뉩니다. "차량용 반도체 등 미래 먹거리 발굴을 위해 삼성이 전략 시장인 중국 내 입지 강화에 나선 것은 합리적이다"는 평가와 "트럼프 2기 행정부의 일관된 메시지에도 불구, 방중을 선순위로 잡았을 때 얻게 될 이익은 비교적 크지 않을 것"이란 진단이 함께 나오고 있죠.

"포인트는 차량용 반도체" 분석

'중국을 합리적으로 선택했다'는 시각은 삼성전자가 '전장(차량용 전자·전기장비) 협력'에 방점을 뒀을 것이란 맥락서 비롯됩니다. "차량용 반도체 사업에 드라이브를 걸기 위한 초석"이라는 해석이죠.

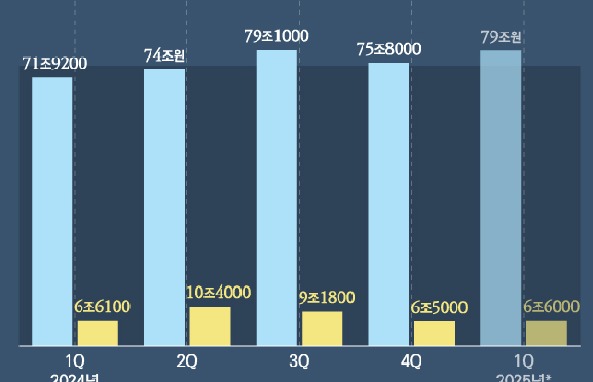

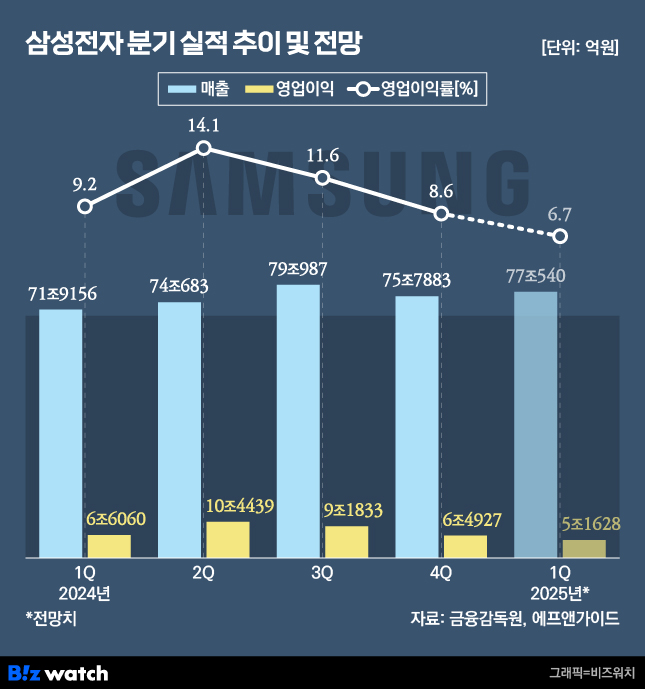

전례 없는 위기를 맞고 있는 삼성전자는 돌파구가 필요한 상황입니다. 금융정보업체 에프앤가이드는 올 1분기 연결 기준 삼성전자가 5조1628억원의 영업이익을 낼 것으로 예상합니다. 전년 동기 대비 21.8%, 전 분기 대비 20.5% 각각 줄어든 수준이죠. 3분기 연속 감소세이기도 합니다.

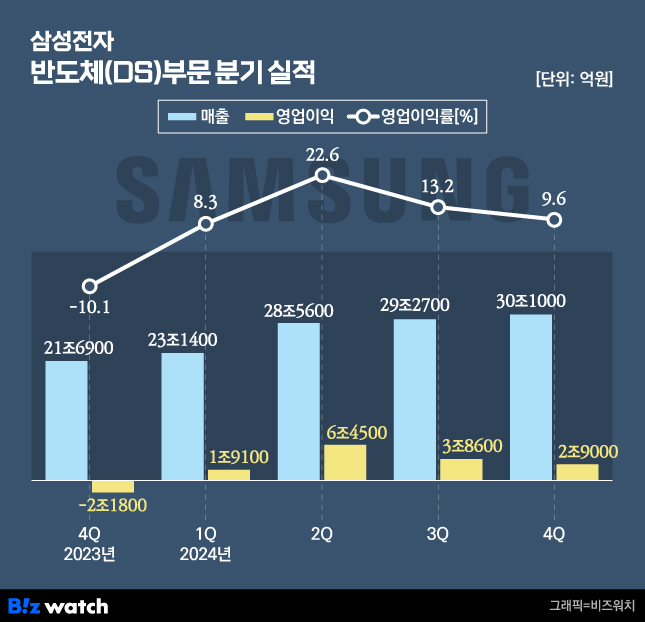

주력 사업인 반도체(DS) 부문의 부진 탓입니다. 증권가는 해당 기간 DS 부문이 1년 만 분기 적자로 전환할 가능성을 높게 점칩니다. DS 부문 하향곡선은 작년 한 해 내내 이어진 흐름이기도 합니다.

전문가들은 차량용 반도체가 대안이 될 것으로 보고 있습니다. 전 세계적으로 자율주행 기술 개발에 가속이 붙으면서 차량용 반도체 시장 규모는 급증하고 있기 때문이죠.

시장조사업체 옴디아에 따르면, 글로벌 차량용 반도체 시장은 3년 후 200조원에 달할 전망입니다. 지난 2023년 635억달러(93조4700억원)에서 2028년께 1298억달러(191조266억원)로, 5년 새 2배가량 늘어날 것으로 보입니다.

▶관련기사 : 현대차가 로봇·삼성전자가 차반도체 노리는 이유

실제 이 회장은 방중 기간 중 샤오미 전기차 공장과 BYD 본사를 방문, 전기차 협력을 논의한 것으로 알려집니다.

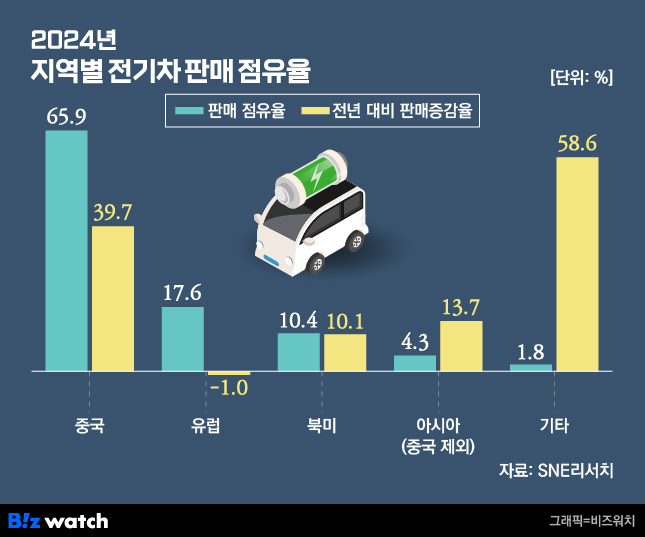

자율주행차는 전기차를 기반으로 기술 개발이 이뤄집니다. 지난해 전 세계적 캐즘 속에서도 중국 전기차 판매 증가율은 39.7%에 달했습니다. 북미(10.1%)와 유럽(-1.0%) 등 주요 시장의 증감률을 감안하면 독보적이죠.

이종환 상명대 시스템반도체공학과 교수는 "이번 방중의 가장 중요한 포인트는 차량용 반도체를 비롯한 전장 관련 사업에 힘을 주기 위해서로 읽힌다"며 "기존 전기차에서 자율주행차로 진화하는 시점에서 중국과의 계약 또는 중국 기업과의 협력 관계를 맺는 것이 필요하다고 판단한 것으로 보인다"고 말했습니다.

이어 "차량용 반도체 시장이 점점 커지는만큼 중국과의 협력을 통해 선점하겠다는 의지를 표명한 것"이라고 덧붙였습니다.

△하만의 디지털 콕핏 △삼성디스플레이의 차량용 올레드 △삼성SDI의 전기차 배터리 등 주요 계열사도 전장 사업에 집중하는 만큼 시너지가 날 것이란 진단입니다.

이 교수는 "자율주행차에는 반도체에 적용되는 부속 전자제품뿐 아니라 디스플레이 등 관련된 사업들이 무궁무진하다"며 "구체적인 사업 아이템을 발굴하기 위한 초석으로 중국을 방문, 길을 터놓기 위함으로 분석된다"고 설명했습니다.

"다소 도발적" 지적

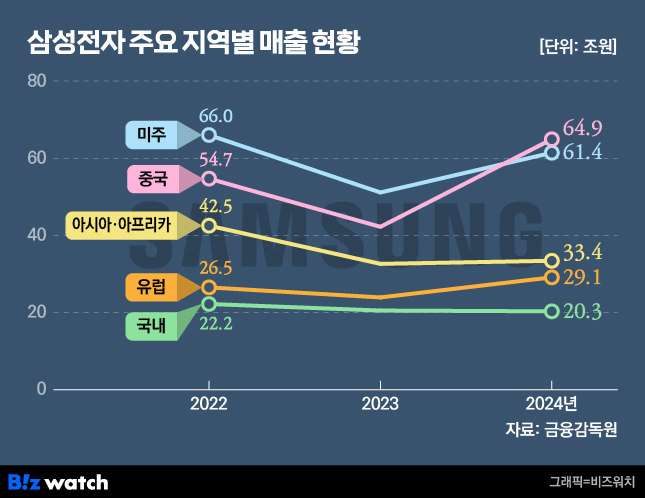

지난해 삼성전자의 중국 매출은 64조9000억원입니다. 회사 전체 매출 중 31%로, 미주(61조4000억원)를 뛰어넘는 매출 1위 지역이죠.

하지만 △중국 시장 자체의 불확실성 △트럼프 2기 행정부의 대중(對中) 압박 기조 등을 고려했을 때 이번 이 회장의 방중 실익은 크지 않을 것이란 목소리도 나옵니다. 미·중 갈등 틈 바구니에서 다소 튀는 행보로 보일 수 있다는 해석입니다.

황용식 세종대 경영학과 교수는 "여전히 중국 시장을 주요 고객으로 인식, 구매처 및 공급망을 관리하기 위해 밸런스를 맞추려는 것으로 보인다"면서도 "다만 그간 중국 시장에 공들인 한국 기업들을 위해 중국은 과연 무엇을 했는지 돌이켜보면 오히려 불확실성을 높이고 불안감을 조성한 경우가 많다"고 말했습니다.

황 교수는 "미국 정부는 삼성의 이러한 행보를 예의주시, 다소 도발적이라는 인식을 가질 수도 있을 것"이라며 "트럼프 행정부가 선명한 메시지를 일관적으로 보내고 있는 만큼 전략적 모호성이 통하진 않을 것"라고 지적했습니다.