'교외지역보다 낮은 서울 도심의 스카이라인'

10년 20년 후의 서울의 모습은 어떨까. 전문가들의 대답은 명쾌하다. 지금처럼 정비사업을 눌러서는 공급부족 이슈가 이어질 수밖에 없고, 비효율적인 스카이라인이 만들어진다는 것이다.

국토교통부와 서울시의 주택공급이 충분하다는 입장에도 시장에서는 주택공급 부족에 대한 우려가 끊이지 않고 있다.

점차 인구가 줄어들고 노인인구가 늘어나는 상황을 고려해도 지금처럼 도심 외곽에 대규모로 집을 공급하는 정책보다는 도시 중심부, 서울에 주택공급을 확대하는게 더욱 절실하다는 의견이 대체적이다.

◇ 정체된 정비사업…봉쇄된 공급방안

현재 서울에서 대규모로 공급할 수 있는 방법들은 대부분 봉쇄돼 있다.

박원순 서울시장은 전면철거 방식의 재개발에 대해 보수적으로 접근을 하고 있다. 최근 서울시가 발표한 세운상가 일대 재정비계획도 노포 보존 등을 이유로 1년여가 늦어졌다.

게다가 세운재정비촉진지구 내 총 171개 구역 가운데 사업 진행 속도가 더딘 152개 구역을 지정 해제하고 재생사업으로 전환하기로 했다.

재건축도 집값 이슈로 겹겹이 규제가 더해지면서 사실상 가로막혀 있다. 관리처분인가를 받은 단지 이외 대치동 은마아파트, 압구정 현대아파트, 목동신시가지 등 초기 재건축단지의 사업추진을 기약하기 어렵다.

대규모 공급방안이 막히면서 한때 서울내 그린벨트 해제 요구도 나왔지만 이 역시 '미래 세대를 위해 남겨둬야 한다'는 박원순 시장의 소신과 원칙으로 공급방안에서 빠졌다.

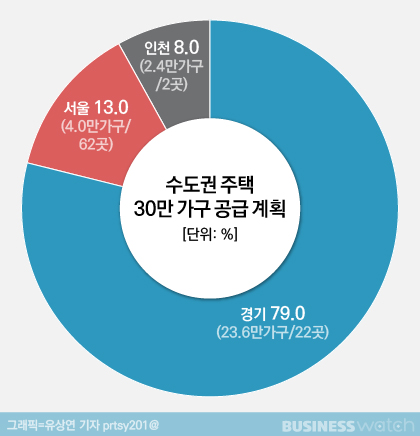

이렇다 보니 지난해 국토부가 발표한 수도권 공급방안엔 서울 외곽에 3기 신도시를 짓고, 서울엔 유휴부지 등을 활용한 소규모 공급 만이 담겼다.

수도권 30만 가구 공급계획 가운데 서울에서 공급하는 물량은 4만 가구로 13%에 불과하다. 이 마저도 무려 62곳에 뿔뿔이 흩어져있다는 것은 그만큼 자투리 땅 활용에 그친다는 얘기다.

◇ 엇나간 콤팩트 시티

서울시도 상황이 이렇다보니 '콤팩트 시티(Compact City·압축도시, 고밀도 개발)'를 내세우고 있다. 수도권 공급방안에 나온 북부간선도로 입체화 등이 대표적이다.

북부간선도로 위, 빗물펌프장 위에 집을 짓는다는 계획들이 콤팩트시티를 앞세워 내민 대책이다. 각각 1000가구와 300가구(1인주택·공유주택) 정도를 공급할 수 있다.

창의적이고 해외에서도 일부 시도되고 있는 유형이지만 콤팩트 시티의 우선순위로 보기는 어렵다는 게 전문가들의 시각이다.

건물을 더 높이 올리는 등 기존의 정비사업을 통해 고밀화가 충분히 가능한 상황이다. 그런데도 안전 등 주거지가 가져야 할 조건에 대해 충분히 검증되지 않은 도로 위, 빗물펌프장 위의 집들을 우선순위에 두는 것은 바람직한 콤팩트 시티의 모습은 아니라는 지적들이 많다. 투자대비 효용(공급규모)도 낮다고 보고 있다.

서울시는 현재 제3종 일반주거지역의 건물 높이를 35층으로 제한하고 있다. 최근들어선 이를 완화할 가능성도 조심스레 제기되지만 지금처럼 집값이 핫한 상황에서는 당장 적용하기는 쉽지 않아 보인다.

잠실주공5단지의 경우 2017년 일반주거지역을 준주거지역으로 용도 상향하는 서울시의 일부 심의를 통과해 기존 15층 아파트를 최고 50층으로 재건축할 수 있게 됐다. 하지만 그 이후 서울시의 건축심의 문턱을 넘지 못하고 있다. 집값을 의식해 서울시가 사실상 제동을 걸고 있다는 해석이 나온다.

이창무 한양대 도시공학과 교수는 "미국의 시카고나 뉴욕 등 대부분의 대도시들은 도시 중심부로 갈수록 건물의 물리적인 높이가 높아지고 밀도가 높다"면서 "우리는 그 반대로 밖으로 나갈수록 높아지는 식"이라고 지적했다.

이어 "서울 외곽에 50층짜리 아파트를 짓는 식이라면 나중에 인구가 축소되는 시기에 더 힘들어진다"면서 "인구가 축소되고 노인인구가 늘어나는 시기를 대비해서라도 도심에 집을 짓고 밀도를 높여 도시의 편의성이나 효율성을 높이는 쪽으로 가야 한다"고 조언했다.