1개월 전(前), 영풍그룹의 실질적 지주회사 (주)영풍은 ‘엑스메텍’이란 계열사를 완전 자회사로 편입했다. 영풍의 동업자 집안 장(張)·최(崔)씨 일가의 공동 출자로 설립한 지 8년만이다.

흥미로운 것은 이런 계열 재편 과정을 굳이(?) 꿰맞추면 ‘오너 2세’와 ‘일감몰아주기’ 2개 키워드로 갈무리할 수 있다는 점이다. 즉, 결과론적으로 보면 대(代)물림의 효용가치의 유무(有無)에 따라 계열사가 어떻게 변모할 수 있는지 보여주는 사례다. 비록 일감몰아주기 규제 대상은 아니지만 굳이 엑스메텍을 언급하는 이유다.

오너 2세들의 출자사이면서 지금은 어마무시한 존재감을 드러내고 있는 영풍개발과 흡사 데칼코마니를 이룬다는 점에서도 더욱 그렇다. 이래저래 일감몰아주기와 관련해 얘깃거리를 만들어내는 장씨 집안이다.

| ▲ 장형진 영풍그룹 회장 |

◇ ‘침 발라 놓은’ 오누이

재계 26위 영풍은 황해도 출신의 동향인 고(故) 장병희·고 최기호 두 창업주가 동업으로 만든 회사다. 2대에 와서도 장 창업주의 차남 장형진(71) 영풍그룹 회장, 최 창업주의 장남 최창걸(76) 고려아연 명예회장 일가가 동업관계를 유지해왔다.

영풍의 두 축은 비철금속 제련과 전자부품 제조 부문이다. 지배회사인 영풍과 전자계열 쪽은 장씨 집안이 맡고 있다. 고려아연을 중심으로 한 비철금속 계열은 최씨 일가(현 회장은 창업주의 3남 최창근(70) 회장)가 담당한다. 다만 사실상 영풍의 경영권은 장 회장이 쥐고 있다.

엑스메텍은 공장, 건물 등 건축설계 및 엔지니어링 서비스 업체다. 설립된 때는 2009년 9월. 영풍은 지금도 두 집안이 공동으로 지분을 소유한 계열사들을 심심찮게 볼 수 있는데, 엑스메텍도 원래는 동업으로 만들어진 회사라 할 수 있다.

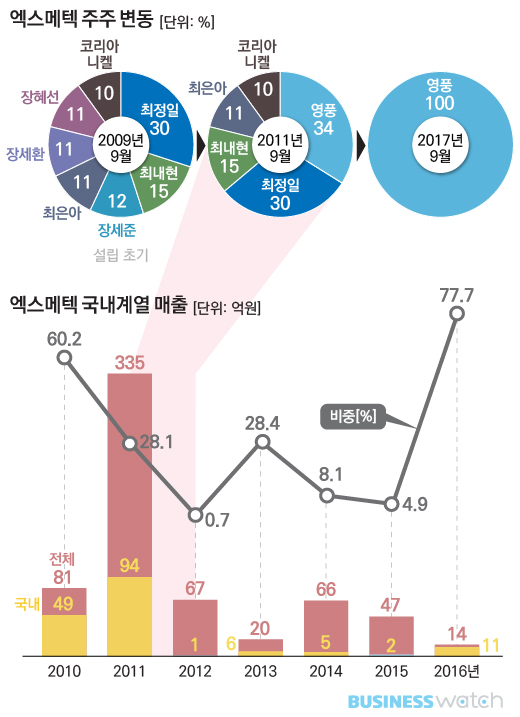

자본금 20억원(발행주식 40만주·액면가 5000원)으로 만들어졌을 때만 해도 장씨와 최씨 집안에서 각각 34%(6억8000만원), 56%(11억2000만원) 공동 출자했던 것. 이외 10%(2억원)만이 계열사 코리아니켈 몫이었다.

이 중 장씨 집안에서 엑스메텍에 ‘침 발라 놨던’ 이가 장 회장 2세들이다. 장남 장세준(43) 영풍전자 사장이 12%, 차남 장세환(37) 서린상사 사장과 외동딸 장혜선(36)씨가 각각 11%를 보유했다.

◇ 2년 만에 20억 남기고 떠난 2세

출발은 좋았다. 좋은 정도가 아니라 불 같이 일어났다. 설립 이듬해인 2010년 매출 80억7000만원에 이어 2011년에는 335억원으로 수직으로 뛰었다. 영업이익 또한 21억7000만원으로 바로 흑자 전환하더니 다음 해에는 41억9000만원으로 흠 잡을 데가 없었다.

당시 (주)영풍의 존재가 인상적이다. (주)영풍이 2010년 48억6000만원에 이어 2011년에는 갑절 늘어난 94억3000만어치의 각종 프로젝트를 엑스메텍에 맡긴 것이다. 이는 엑스메텍 전체 매출의 60.2%, 28.1% 수준이다. 지금도 이 정도의 내부거래가 존재한다면 일감몰아주기 규제 범위에 들고도 남는다.

왜 그런지, 무엇 때문이지는 알 수 없다. 세 오누이가 엑스메텍이 설립된 지 2년이 갓 지난 2011년 9월 보유지분을 전량 매각한 것을 두고 하는 말이다. 20억원에 가까운 차익을 남기기는 했다. (주)영풍에 26억5000만원을 받고 지분을 넘겼다.

장 회장 2세들이 주주명부에서 이름을 내리자 엑스메텍의 주주는 최씨 집안이 변함없이 56%로 최대주주 지위를 유지한 가운데 (주)영풍 34%, 코리아니켈 10%로 재편됐다. 즉 개인주주로는 동업자인 최씨 일가만이 이름을 올려놓게 됐다.

그런데 이때부터 심상치 않았다. 현재의 에스메텍, 2010~2011년과 같은 폭발력 눈 씻고 봐도 찾아볼 수 없다. 2012년 이후 완전 딴판인 회사가 됐다. 2012년 곧바로 매출 67억1000만원으로 5분의 1 토막이 났다. 이후로도 롤러코스트를 타며 작년까지 5년간 한 해 평균 매출이 42억8000만원밖에 안됐다.

영업이익이라고 신통할 리 없다. 2014년(17억2000만원 흑자)을 빼고는 많게는 22억8000만원, 적게는 4억6800만원 매년 영업적자가 이어졌다. 2016년의 경우 매출(14억1000만원)보다 영업손실(16억1000만원)이 더 많다.

◇ ‘어마무시’ 영풍개발과 데칼코마니

묘한 것은 이 기간 (주)영풍과의 내부거래가 거의 없다시피 했다는 점이다. 2012년에는 뚝 끊겼고, 이후로도 기껏해야 7억원을 넘지 않았다. 다른 계열사에서도 일감을 줬다고는 하나 영풍정밀 5000만원(2012년), 코리아니켈 4억3000만원(2016년)이 고작이다.

영풍의 ‘이너 서클’에 있지 않은 까닭에 엑스메텍의 부침(浮沈)의 진짜 이유는 알 길이 없다. 다만 결과만 놓고 보면 영풍의 실질적 오너인 장 회장 일가와 얽힐 일이 없어진 뒤 엑스메텍은 공교롭게도 (주)영풍으로부터의 일감이 뚝 끊기고 2011년까지는 상상도 못할 정도로 무기력해진 셈이다.

또 한 가지. 엑스메텍은 초기에는 경영도 최창영(73) 전 고려아연 회장(공동창업주 차남)이 대표, 장형진 회장이 사내이사로서 사실상 공동경영했다. 하지만 2013년 3월에 가서는 장 회장도 이사진에서 아예 이름을 뺐다.

작년 11월, 엑스메텍은 급기야 발행주식의 30%에 대해 무상감자를 실시했다. 벌이가 신통치 않으니 재무구조 개선을 위한 것에 다름 아니다. 이어 12월 주주들을 대상으로 10억원의 자본을 확충했다. 최씨 집안이 6억6300만원, (주)영풍이 3억4200만원을 댔다.

이어 지난달 1일 주주들이 싹 물갈이 됐다. (주)영풍이 지난달 초 최씨 집안 지분 60%와 코리아니켈 6% 등 66%를 17억7000만원을 주고 전량 사들였다. 아울러 최 명예회장이 대표이사직을 내려놓는 등 최씨 일가가 모두 이사진에서 물러나고 영풍 임원들로 교체된 상태다. 엑스메텍이 ‘찬밥’된 사연 드라마틱하다. [영풍 편 끝]