집도 땅만 잘 만나면 '금수저'를 물고 태어나나 봅니다. 부자는 망해도 3년을 간다더니 전국의 부동산 시장에 한파가 닥쳐도 강남 아파트에는 온기가 가신 적이 없습니다.

한국부동산원의 자료를 보면 지난해 12월 기준 서울 아파트 평균 매매가격은 11억2649만원입니다. 전년 동월(10억5146만원) 대비 7.1% 올랐습니다. 이 기간에 서초구는 20억1934만원에서 12.3%가 오른 22억6781만원을 기록했습니다. 반면 도봉구는 같은 기간에 5억6563만원에서 5억6934만원으로 0.7% 상승에 그쳤습니다.

경기도도 가격과 상승률이 천양지차입니다. 전체 평균은 5억1662만원에서 5억2881만원으로 2.5% 올랐지만요. 서초와 접한 과천은 16억345만원에서 17억228만원으로 6.2% 올랐습니다. 반면 수도권 외곽인 평택은 2억8725만원에서 2억9012만원으로 1.0% 오르는 데 그쳤고요. 안성은 1억8346만원에서 1억7763만원으로 오히려 3.2% 떨어졌죠.

아마 대부분의 주택 수요자는 강남 아파트로 대표되는 똘똘한 한 채를 먼발치에서 바라만 보는 처지일 겁니다. 평생을 수도권에 살면서 강남의 집값 상승세를 지켜만 본 입장이라면 아무래도 속이 쓰립니다. 도대체 얼마나 더 멀어지는 건가 싶죠.

시장에서 '똘똘한 한 채'라는 말을 자주 사용하기 시작한 시기는 2017~2018년 정도로 파악됩니다. 문재인 정부에서 2017년 8·2대책을 시행하며 다주택자에 규제를 본격화한 이후 시기죠. 집값을 잡기 위해 종합부동산세(종부세)를 강화하고 양도소득세를 중과하는 등의 세제 개편으로 수요 억제를 강하게 했죠.

그래서 집 2~3가구를 굴리는 것보다 값이 오를 '1가구'의 집을 잘 간수하는 게 재테크에 유리하다는 뜻에서 이런 표현이 번진 거죠.

결국 수요는 그 '한 채'로 집중하게 됐습니다. 다주택자들은 가장 똘똘한 보유 주택을 빼고 서울·수도권 외곽이나 지방에 있는 집을 정리하기도 했죠. 서울 내에서도 알짜 위치의 집을 그대로 보유하거나 갈아타는 수요가 증가했고요. 강남으로 돈이 더욱 몰린 겁니다.

반대로 지방과 수도권 외곽은 매물이 늘었고 집값이 하락했습니다. 채우지 못하는 공급은 미분양이 됐죠. 가격이 싼 주택은 더 저렴해지고 고가의 주택은 더 비싸진 거죠.

윤석열 정부 들어서는 부동산 세금 부담 완화가 추진돼 왔습니다. 강남 말고는 침체가 깊어지는 주택시장에 활기를 주고, 다주택자 압박에서 비롯된 부동산 시장 왜곡을 풀겠다는 의도에서죠. 하지만 지난해 5월 대통령실에서 나온 실거주 1세대 1주택자에 대한 종합부동산세 완전 폐지 주장은 뜨악했습니다. 강남 고가 주택에만 돈이 더 몰리게 할 방향이었죠.

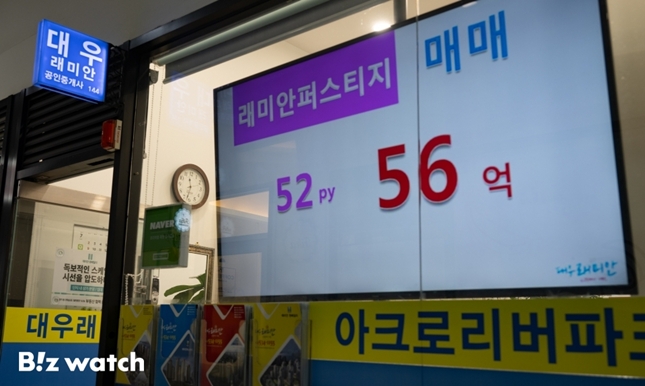

최근 오세훈 서울시장의 갑작스러운 토지거래허가구역(토허구역) 해제도 그렇습니다. 벌써부터 상급지 갈아타기 수요가 번지면서 똘똘한 한 채 밀집지인 '잠실·삼성동·대치동·청담동' 아파트 값이 뛰고 있죠. 후일에 주택시장 양극화를 '초양극화'로 한 차원 업그레이드한 계기였다고 평가받을 만해 보입니다.

똘똘한 한 채 덕을 본 건 주택 수요자 중 극히 일부일 겁니다. 많은 부동산 시장 전문가들은 말합니다. 자본주의 사회에서 양극화는 어쩔 수 없다고요. 하지만 이렇게 차이가 벌어진 주택시장에 어떤 후폭풍이 불어올 지도 더욱 심각히 고민해야 할 때입니다. 정부나 지방자치단체 역시 정책 구사에 더욱 신중해야 합니다.