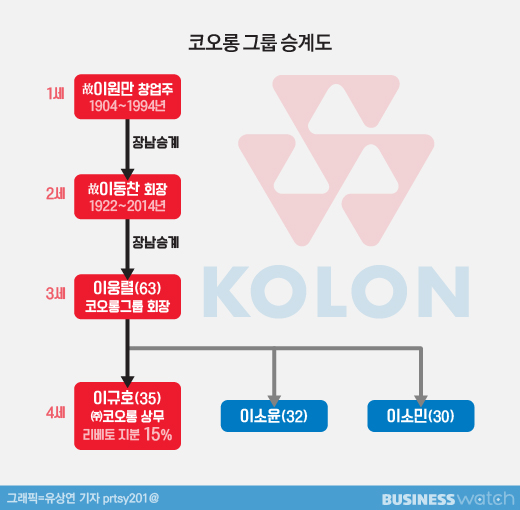

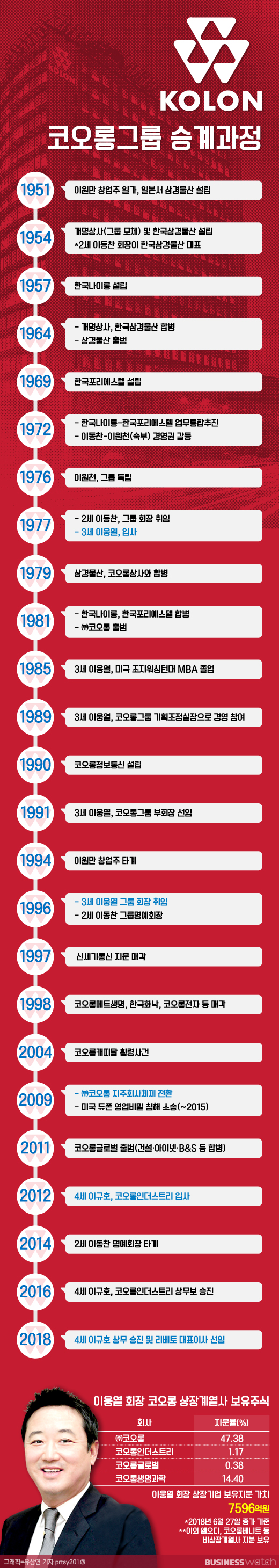

코오롱의 경영승계 방식을 흔히 장자일계(長子一系)’라고들 한다.

장남만 그룹 경영에 참여하고 딸·사위 등 다른 친인척은 철저히 배제하는 방식이다. 경영권은 물론 핵심지분도 오직 장남이 대부분을 가진다. 다른 기업보다 자손이 적은 이유도 있지만 1970년대 발생한 이른바 '숙질 전쟁'도 배경으로 꼽힌다.

코오롱이 섬유수출의 첨병으로 활약하던 1972년 한국나일론과 한국폴리에스터를 통합하는 과정에서 2세 이동찬 명예회장과 숙부 이원천 회장간의 경영권 갈등이 발생했다. 경영권 갈등은 이 명예회장의 승리로 막을 내렸고, 숙부는 1976년 자신의 지분을 가지고 독립했다.

수년에 걸친 ‘숙질간의 전쟁’이 끝난 1977년 이 명예회장의 장남이 회사에 입사하며 경영승계의 첫발을 뗐다. 그가 현재 코오롱그룹을 이끌고 있는 이웅열 회장이다.

이 명예회장은 장남의 순조로운 승계를 위해 당시 경영에 몸담고 있는 친인척들에게 한국바이린, 코오롱고속관광 같은 일부회사를 떼어주고 그룹 일선에서 단계적으로 배제했다. 확고한 장자승계를 위해 애초 분쟁의 소지를 없애는 작업을 한 것이다.

1996년 이웅열 회장이 그룹 총수에 올랐을 때는 모든 상황이 정리된 상태였다. 이 회장이 취임하고 난 이후부터 현재까지 경영에 참여하는 친인척은 찾아보기 어렵다.

이 회장은 경영 대권을 이어받은 1990년 후반부터 2009년까지는 ㈜코오롱 지분율이 10%대 초반에 불과했다. 그렇다고 LG처럼 대권을 이어받은 장자를 지켜줄 친인척 지분도 없었다.

하지만 2009년부터 2010년까지 이어진 지주회사 전환 과정에서 이 회장은 코오롱인더스트리 지분을 지주회사 ㈜코오롱에 현물출자하고 지주회사 주식을 대량 확보하는 방법으로 단숨에 지분율을 44%로 높였다.

이 회장이 탄탄한 지배력을 갖춘 이후 2012년 장남 이규호씨가 계열사에 입사해 경영수업을 시작했다. 35년 전 2세 이동찬 명예회장이 경영 전권을 거머쥔 후 3세 이웅열 회장이 입사했던 것과 유사한 흐름이다.

4세 이규호씨는 2016년 상무보로 승진해 임원이 됐고 올해 상무로 승진했다. 동시에 올해 초 코오롱하우스비전에서 인적분할로 떨어져 나온 신생기업 리베토의 초대 대표이사로 취임했다. 지분 승계는 아직 이뤄지지 않았다.

이웅열 회장이 가진 지주회사 ㈜코오롱 지분율은 현재 47.38%로 주요 그룹 총수 가운데 최고 수준이다. 비슷한 '원톱'형 지분구조를 가진 이재현 CJ그룹 회장(㈜CJ 지분율 42%)보다 많다.

이 회장의 ㈜코오롱 지분율 47%는 증여세로 절반을 물납해도 20% 중반의 지분을 장남에게 물려줄 수 있는 수준이다. 이 회장의 누이인 이경숙·상희·혜숙·경주씨도 ㈜코오롱 지분을 보유하고 있지만 이들의 지분합계는 3.04%에 불과하다.

코오롱의 지난 수십년간 승계 과정을 보면 이미 방향은 정해져 있다. 관건은 승계 자금 마련과 자금 출처 증빙이다.